Interview with Takashi Sugawa (Banksia Trio) & “MASKS” Full Track-by-Track Explanation | The Story of a Leading Trio in Japanese Jazz, From Their Origins to Sugawa’s Mentorship Under Masabumi Kikuchi in New York

ベースの須川崇志が、ピアノの林正樹、ドラムの石若駿と結成したバンクシア・トリオ。日本のジャズのみならず、音楽シーンを牽引する精鋭ミュージシャンたちの集まりは、最新アルバム『MASKS』で、この上なく自由で豊かなアンサンブルを紡ぎ出した。アルバムのデジタル配信もスタートし、秋には『MASKS』のアナログ盤(厳選した7曲を収録)のリリースも決定している。

バンクシア・トリオを率いる須川崇志に、『MASKS』の全曲解説と、トリオと自身の背景にあるストーリーをじっくりと伺った。『MASKS』のオープニングは2015年に亡くなったピアニスト、菊地雅章の「Drizzling Rain」からスタートする。ニューヨーク時代に菊地と交流を持ち、深い影響を受けてきた話は曲解説の域を超えるが、音楽について大切なことを語っている。多くのリスナー、そしてミュージシャンにもぜひとも読んでもらいたいインタビューだ。

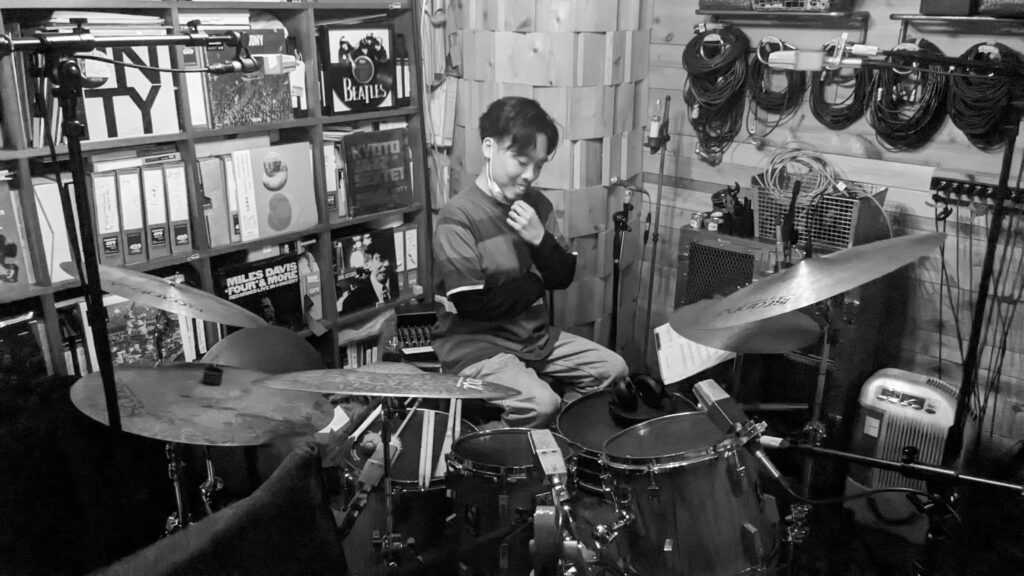

Banksia Trio, formed by bassist Takashi Sugawa with pianist Masaki Hayashi and drummer Shun Ishiwaka, is a collective of top musicians who lead not only the Japanese jazz scene but also the wider music scene. Their latest album, “MASKS,” weaves an incomparably free and rich ensemble sound. The digital distribution of the album has begun, and the release of “MASKS” on vinyl (featuring a selection of seven tracks) is scheduled for Fall 2023.

We conducted an in-depth interview with Takashi Sugawa, the leader of Banksia Trio, covering a track-by-track commentary on “MASKS” and the stories behind the trio and his own background. “MASKS” opens with “Drizzling Rain” by pianist Masabumi Kikuchi, who passed away in 2015. The story of Sugawa’s interaction with Kikuchi in New York and the profound influence he received goes beyond a mere track commentary, and speaks to important aspects of music. This is an interview we highly recommend for many listeners and musicians to read.

Banksia Trio Takashi Sugawa Interview

Banksia Trio 須川崇志 インタビュー

インタビュー・構成 / Interview & Composition:原 雅明 – Masaaki Hara

編集 / Editing:三河 真一朗 – Shinichiro Mikawa(OTOTSU)

Artist : Banksia Trio

(バンクシア・トリオ)

Title : Masks

(マスクス)

Release :

2023/06/21(CD)

2023/08/23(DIGITAL)

2023/11/03(LP)

レーベル : rings / TSGW Records

品番:RINR14(LP) / TSGW001(CD)

アタックがあって減衰していくところでアンサンブルを作る

Make the decay sounds good

—— 1曲目は、菊地雅章さんの「Drizzling Rain」ですね。

須川崇志(Takashi Sugawa from Banksia Trio)ー この曲だけライヴのレパートリーじゃないんです。レコーディングのときに初めて持っていった曲だったんですね。それはちょっと意図もあったんですけど、ライヴでのレパートリーはもう、みんな良くも悪くもやり方がわかってるし、アンサンブルもいい感じになってるっていうのはわかってたんで、一つ耳を立てる必要があるような曲をやりたいなと思って。もちろんプーさん(菊地雅章)のこともあるんですけど、この「Drizzling Rain」ってルバートじゃないですか。ルバートの演奏で、お互いに耳を立てて、うまくスペースを取って、かつ推進力がずっとある状態っていうのを1回バンドとして作りたくて。バンクシアってそういうサウンドができるなっていうのは思ってはいたんです。スタジオに僕がこの曲持っていって、1曲目に録ったんです。

——The first song is Masabumi Kikuchi’s ‘Drizzling Rain’, right?

Takashi Sugawa (from Banksia Trio) – This song is the only one that isn’t in our live repertoire. It was a song I brought to the recording session for the first time. There was a specific intention behind that. I felt that with our live repertoire, everyone, for better or worse, knew how to play it, and we had a good sense of how the ensemble worked. So I wanted to play a song that required us to really listen carefully. Of course, Masabumi ‘Poo-san’ Kikuchi was on my mind too, but this ‘Drizzling Rain’ is in rubato, right? I wanted to create a situation where, as a band, we could play rubato, really listen to each other, find the right spaces, and maintain a constant sense of forward momentum. I had felt that Banksia had the potential for that kind of sound. I brought the song to the studio, and we recorded it as the first track.

—— 演奏するのに、指示は出したのですか?

(石若)駿くんと林(正樹)さんには、それぞれ自分のパルスで進めて、あんまり寄り添うようなことなく、パルスが三つある状態でずっとやってみたいと言いました。音のディケイ、立ち上がってから消えていくまで、アタックがあって減衰していくところでアンサンブルを作る音楽をちょっとやりませんか、みたいな話をしてトライしたんですよ。ファーストテイクが一番面白くて、他の曲にもすごくいい相乗効果になりました。今までの通りにやるぞっていうよりは、バンドとして新しいものを作るっていう、そういう耳にできたかなと思いましたね。

——Did you give any specific instructions for playing it?

I told Shun and Masaki that I wanted them to proceed with their own pulses, without trying to synchronize too much, maintaining three separate pulses. I also talked about trying to create music where the ensemble is built on the decay of the sound—the point where it rises and fades, the attack and decay. The first take was the most interesting, and it had a great synergistic effect on the other songs. It pushed us to listen with the intent of creating

something new as a band, rather than relying on our usual approaches.

—— 須川さんはこれまで「Drizzling Rain」を演奏したことはあったのですか?

ありますね。でも、ちょっと特殊な機会で、プーさんが亡くなった後にピットインでトリビュート・ライヴをやったんですけど、僕はそのときにこの曲を初めて演奏して、そのときはツーベースで杉本(智和)さんもベース、あと(本田)珠也さんと、峰(厚介)さんと日野(皓正)さんと、ピアノは(佐藤)允彦さんでした。

——Had you ever played ‘Drizzling Rain’ before?

Yes, I have. But it was for a very special occasion. After Poo-san passed away, we did a tribute concert at Pit Inn. That was the first time I played this song. It was a two-bass setup with Tomokazu Sugimoto also on bass, as well as Tamaya Honda (ds), Kosuke Mine (ts), Terumasa Hino (tp), and Masahiko Satoh on piano.

—— すごいメンバーですね。

ええ。それでこの曲をインテンポでやったんですけど、もう引力がすごくて(笑)、最初のベースラインがものすごい後ろなんですよ。その上で、日野さんと峰さんがすごい勢いでユニゾンしてきて、それが衝撃的でしたね。

——That’s an incredible lineup.

Yeah. We played the song in tempo, the gravity of the ensemble was incredible (laughs). The initial bassline was incredibly behind the beat. On top of that, Hino-san and Mine-san came in with a powerful unison melody, that was epic.

—— 菊地さんと出会ったのはニューヨーク時代ですよね。

はい。2007年の1月。僕は2006年12月でバークリーを卒業して、すぐにニューヨークに引っ越しました。ヴィレッジ・ヴァンガードにポール・モチアンのバンドを見に行ったら、プーさんがピアノ弾いてて、それが一番最初に見たプーさんだったんです。衝撃的なライヴだったんで、プーさんに声かけて、そこからですね、プーさんの家に通うようになったのは。

——You met Kikuchi-san during your time in New York, right?

Yes. In January 2007. I graduated from Berklee College of Music in December 2006 and moved to New York right away. The first time I saw Poo-san was when I went to see Paul Motian’s band at the Village Vanguard, and Poo-san was playing piano in the band. It was a very impactful live performance, so I spoke to him, and that’s how I started visiting his place.

—— それから、一緒に演奏したり、教わったわけですか?

教わるという感じもあったんですが、まだバークリー出たばっかりの若造だったんで、調子に乗ってるわけですよ(笑)。リスペクトがありながらも、平気でしょっちゅう顔出してた。プーさんの家の3ブロックぐらい先のイタリアン・レストランで週2回ぐらい演奏してたんです。そのついでに寄ってたんで、楽器は持っていたんですけど、なんか恐れ多くて、一緒に演奏しましょうよとは言えなかったんです。だから、一緒に音楽聴いたり、一緒にご飯食べたりとかはしてたんですけど、ふた月ぐらい経ってプーさんから突然「お前は楽器毎日持ってくるのに、なんで俺と一緒に演奏しないんだ」って言われて(笑)、「やろうよ」って言うんで、そのときに初めて一緒に演奏したんです。そのときの録音が今でも残ってて、プーさんがDATで録ってくれたんですが、僕がケースを開けて準備してる間に、もう勝手にプーさんは始まっちゃって。

——And then, did you play together or learn from him?

There was a sense of learning, but I was just a cocky young guy who had just graduated from Berklee, you know (laughs). While I had respect, I would go to his place quite often. I was playing at an Italian restaurant about three blocks from Poo-san’s house, about twice a week. So I would stop by on my way. I always had my bass with me, but I was a bit intimidated, so I couldn’t bring myself to say, ‘Let’s play together.’ So, we would listen to music together and eat together, but about two months later, Poo-san suddenly said to me, ‘You bring your instrument every day, but why don’t you play with me?’ (laughs). He said, ‘Let’s do it,’ and that’s when we played together for the first time. The recording from that time still exists; Poo-san recorded it on DAT. While I was opening my case and getting ready, Poo-san just started playing on his own.

—— なるほど(笑)。

一緒に演奏してみてわかったことはたくさんあって、そのうちの一つで、その頃、プーさんはフリーばっかりやってて、テンポのないルバートのフリーなんですけど、聴いてる側としてはとても緩やかに聴こえたんですが、一緒に演奏したらものすごい速かったんですよ。一緒に入った瞬間に置いてかれた感じがして、全然スピード感が違う。こっちが三輪車で、向こうがバイクで行っちゃうみたいな。で、演奏が終わったらすぐに聴くんです。反省会みたいに。最初の僕がケース開けて、チューニングしてる音も入ってたんです。プーさんそれを聴いて、「チューニングしてる音がなんかトランペットみたいで面白いな」と、あとは何も言わない。それが一番最初に演奏したときのコメントだったんですけど、意味わかんなかった。でも、日本に帰ってきてから珠也さんにその話をしたら、「それはさ、お前が何も意図してなかったから面白かったんじゃないの」って言われたんです。それでプーさん目線で聴くと、そのチューニングしてる音に(音を)付けてるんですよ。音楽に聴こえたと思った。っていうのがもう何年も経ってからブーメランみたいに返ってきて、これは話し出すとすごい長いんですけど(笑)。

——I see (laughs).

There were many things I realized from playing together. One of them was at that time, Poo-san was playing mostly free improvisation, a rubato free of tempo. It sounded very slow to the listener, but when I played with him, it was incredibly fast. I felt like I was left behind as soon as we started playing together, the sense of speed was completely different. It was like I was on a tricycle, and he was on a motorcycle. And right after the performance, we would listen back to it. The recording included the sound of me opening my case and tuning the strings. Poo-san listened to it and said, ‘The tuning sound is kind of interesting, like a trumpet,’ and then said nothing else. That was the comment from our first performance, and I didn’t understand what he meant. But when I returned to Japan and told Tamaya-san about it, he said, ‘Maybe it was interesting for him because you weren’t intending anything at the moment.’ Then, listening from Poo-san’s perspective, he was playing piano while listening to my bass tuning sound. He thought it sounded like music. This came back to me like a boomerang after many years, but yeah, this can be a very long story to start telling (laughs).

—— 1997年頃に、僕は菊地さんにインタビューする機会がありました。ゲイリー・ピーコック、ポール・モチアンとテザード・ムーンをやっている一方で、吉田達也、菊地雅晃とスラッシュ・トリオも始めてました。そのインタビューで印象に残っていることの一つが、綺麗なピアノの倍音が必要じゃない演奏にもオープンなことでした。意図してない音に反応するのもそうですし、フリーの捉え方も独特だと感じました。

独特なんですよね。これもちょっとマニアックになってしまうんですけど、結局プーさんところに行って勝手に教わったと思ってる一番大きな要素って、ダイナミクスの測り方なんですよ。いろんなダイナミクスがあって、それを把握しながら音楽を進めていく推進力っていうのをずっと維持していく。それをキャッチしようとして、エンディングもちゃんとキャッチして、突然すっと終わる。そのダイナミクスの測り方がすごいなと思ってて、それをどういうふうにやるのかがわかんないとこなんですけど、プーさんはそれを「感覚」って言い切るんですよね。「そんなの感覚であって、感覚を磨く練習はできるだろう、そういう練習をしなきゃ駄目だ」って言ってましたね。それは一生のテーマです。

——Around 1997, I had the opportunity to interview Kikuchi-san. While he was doing Tethered Moon with Gary Peacock and Paul Motian, he also started Slash Trio with Tatsuya Yoshida and Masaaki Kikuchi. One of the things that stuck with me from that interview was his openness to performances that didn’t necessarily require the beautiful overtones of the piano. Like how he’d react to unintentional sounds, and also how uniquely he approached free improvisation.

It really was unique. This is going to get a bit technical, but ultimately, the biggest thing I feel I learned from Poo-san was how to measure dynamics. There are all sorts of dynamics, and he would maintain a constant momentum while grasping them and moving the music forward. He would try to catch that, catch the ending properly, and then suddenly stop. I thought his way of measuring dynamics was incredible, and I didn’t understand how he did it, but Poo-san would just say it was ‘feeling.’ He said, ‘It’s all about feeling, and you can practice sharpening your feeling, you have to practice that.’ This became a lifelong homework assignment for me.

この不完全さはキープしたい

Keep the imperfection going on

—— 2曲目のアルバム・タイトル曲「MASKS」ですが、リズミカルでダイナミックなところと、アブストラクトな展開とが混じり合っていて、いま伺った菊地さんの話がこの曲の根底にもあるように感じました。

そうですね。「Drizzling Rain」は3人がテンポを共有しないで、パルスだけでやってますけど、この曲はちょっとテンポは共有して、フォームも共有してるんですけど、お互いの距離感の掴み方が、ライヴで回数を重ねていって成長してきたなっていう感じがする曲なんです。

——The second track, the album’s title track, ‘MASKS,’ blends rhythmic, dynamic parts with abstract developments. It felt like Kikuchi-san’s story you just told me is at the very core of this song.

Right. While ‘Drizzling Rain’ is played with just the three of us using our own pulses, without sharing a tempo, this song does share a tempo and a form. However, I feel that the way we grasp each other’s sense of distance has really grown through playing it many times.

—— バンクシア・トリオのこれまでの2枚のアルバム(『Time Remembered』,『Ancient Blue』)は、整合性が取れた部分や叙情性もありつつ、アブストラクトなところもありました。でも、本作にはこれまでと大きな違いがあると特にこの曲に感じました。

そうですね、だいぶ違いますね。僕もこの曲を作ったときは、現代クラシックのやり方も参考にしたんで、全然縦軸の合わないリズム、ベースラインとメロディがあったりしたんですけど、多分、現代クラシックの演奏でそういう曲をやろうとするとめちゃ練習すると思います。タイミングを確認し合って、メトロノーム流してタイムを直しながら練習するのを、初めは想定してたんですよ。バンドでそういう練習をしてばっちり合ったら、絶対かっこいいだろうなと思って。で、やってみたら合わないんですけど、ばっちり合わなくかっこいいんですよ(笑)。この不完全さはキープしたいなっていう気持ちがちょっと出てきたんです。

——Banksia Trio’s previous two albums (‘Time Remembered,’ ‘Ancient Blue’) had elements of coherence and lyricism, but also abstract parts. However, I felt a significant difference in this work compared to those previous ones, especially in this song.

Yes, it’s quite different. When I wrote this song, I took some cues from contemporary classical music, so there were rhythms and basslines and melodies that didn’t align vertically at all. I initially thought that if we were to play a song like this in a contemporary classical performance, we’d practice a lot. We’d confirm the timing with each other, practice with a metronome, correcting the time. That’s what I initially envisioned. I thought it would be really cool if we practiced like that as a band and got it perfectly aligned. But when we tried it, it didn’t align, and yet it was really cool precisely because it didn’t align (laughs). I started to feel like I wanted to keep this imperfection.

—— 厳密なところからのズレが表れていたのですね。

例えば、駿くんには大きいツービートでやってもらって、その中でメロディとベースラインが動くんですけど、ちょっと半端な拍が聞こえたら、その引力もあるから、駿くんがばっちりやってくれていながらもちょっと伸び縮みして、それでこっちも伸び縮みする。お互いにそれを感じ合いながら、でも、最終的に結実するポイントっていうのはあって、みんなそこに向かおうとするんですけど、そこで集合できたり、できなかったりで、それがライヴで面白くて。最初は、だから結構シビアに練習して、ばっちり合わせたいっていう気持ちがありながら、実際ライヴでやったら、そんなのどうでもよくなっちゃっていう曲ですね(笑)。だから、人によってはなんかタイムがめちゃくちゃに聴こえると思うんですよ。でも、そんなことはわかってて、そこじゃなくて、その関係性の中で残されるものに面白味を感じているんです。

——So, the deviations from precise alignment were apparent.

For example, Shun plays a wide two-beat, and within that, the melody and bassline move. If he hears a slightly offbeat rhythm, due to the gravitational pull, even though Shun is playing perfectly, there’s a slight stretching and shrinking, and then we stretch and shrink too. We feel this happening to each other, but there’s ultimately a point where we come together, and we’re all trying to move towards that point. We might converge there, or we might not, and that’s what’s interesting about playing it live. Initially, we practiced quite rigorously, wanting to get it perfectly aligned, but when we actually play it live, all of that becomes irrelevant (laughs). So, some people might think the timing sounds completely chaotic. But we’re aware of that, and it’s not about that; we find the interest in what’s left within that relationship.

—— 即興のパートはどうなっているのですか?

コードも何もなくて、ベースラインだけ共有してて、その周りで遊びましょうっていうので、グルグルしてますね。そうなると、もうコードのことをあまり考えなくなるし、ハーモニーも指定してないし、林さんが出してくるハーモニーの方がもっと全然面白いことになりますし、断然重要度が高かったんですね。

——What about the improvised parts?

There are no chords, nothing, we just share the bassline and play around it, so we’re just looping. In that situation, we don’t really think about chords anymore, and since we don’t specify the harmonies, the harmonies that Hayashi-san comes up with are much more interesting, and their importance becomes overwhelmingly high.

ポール・モチアンとカオティックなニューヨーク

Paul Motian and chaotic New York City

—— 次は、3曲目の「Abacus」。ポール・モチアンの曲です。モチアンの演奏ではもっと長い曲ですが、この演奏は短いですね。

短くしようとか何も言ってないんですけど、終わっちゃった(笑)。林さんがメロディを取っていて、多分林さんは終わるつもりはなかったと思うんですけど、僕がトニックの音をバーンって弾いたときに林さんが何かそこに引力で持ってかれて、あのメロディを引き出してそのまま終わったっていう展開だったんですよ。

——Next up is the third track, ‘Abacus.’ It’s a Paul Motian tune. Motian’s performances of it are much longer, but this version is short.

We didn’t say anything about making it short, but it just ended (laughs). Masaki was playing the melody, and I don’t think he intended to finish, but when I hit the tonic note with a ‘bang,’ something pulled him there, and he brought that melody to an end. That’s how it unfolded.

—— 2分台で終わるので、原曲とまた違った独特の抜けがあって面白かったのですが、ちゃんと構成されていると思ってました。

全然、ちゃんとしてないです(笑)。っていうか、普通の構成で、メロディがあってオープンなパートがあって、もう一回メロディが出てきたら終わるという。

——It ends in the two-minute range, so it was interesting how it had a unique sense of space, different from the original, but I thought it was properly structured.

It’s not properly structured at all (laughs). Or rather, it’s a typical structure: there’s a melody, an open part, and then when the melody comes back, it ends.

—— 菊地さんにインタビューしたときに、モチアンについて、「やってほしいことと全然関係ないことやってくるけど、説得力がある」と言ってました。「こっちを説得させるだけの重さ、そういう質感のあるミュージシャンが少ない」とも。

僕が初めてプーさんを見たヴィレッジ・ヴァンガードでのモチアンのバンドが、もうめちゃくちゃだったんすよ。好き勝手やってる感じで、プーさんは怒ってて、耳に痛いコードをバンバン弾いて何かソリストの邪魔しようとしてるみたいで、フロントは好き勝手吹いているし、その後ろでモチアンは笑いながらデカい音で叩いてる。そのカオティックな状況が、ニューヨークの全部の縮図みたいで、すごいかっこよくて。だから、説得力っていうのは確かにわかります。質感もそうです。よく、質感、ティンブレってプーさんは言ってましたね。

——When I interviewed Kikuchi-san, he said about Motian, ‘He’d do things completely unrelated to what you wanted him to do, but he was convincing.’ He also said, ‘There are very few musicians who have the weight, that texture, to convince you like that.’

The first time I saw Motian’s band with Masabumi at the Village Vanguard, it felt completely chaotic. It felt like everyone was just doing whatever they wanted. Poo-san was angry, banging out ear-piercing chords, trying to disrupt the soloists, it seemed. The front saxophone was blowing freely, and behind them, Motian was laughing and playing loudly. That chaotic situation felt like a microcosm of all of New York City, it was so cool. So, I definitely understand what he meant by ‘convincing.’ And the texture, too. Poo-san often talked about texture, timbre.

—— 今は、そういうライヴにはなかなか出会うことはないですよね。皆分別があるというか。

いい意味での緊張があって、でも、こけると本当にひどいことになる。だから、しないですよね。でも、そうあってもいいと思うんです。一回、バンクシアでもトライしてみたいです。

——Nowadays, it’s rare to encounter live performances like that. Everyone’s got a sense of decorum, so to speak.

There’s a good kind of tension, but if it collapses, it can really be a disaster. So, we don’t do it. But I think it’s okay to have that. I’d like to try it with Banksia sometime.

—— では、4曲目の「Bird Flew By」。これはニック・ドレイクのカヴァーですが、原曲は未発表曲集『Time Of No Reply』に収められていた曲ですね。

そうですね。ニック・ドレイクは「Cello Song」が好きで、ああいう曲をバンクシアでやってみたいなって思っていて見つけたんですけど、まずループにできそうだって思ったんです。あと、この曲を聴いたときに、林さんがピアノで弾いたらすごい良さそうだなって思ったんです。

——Now, let’s move on to the fourth track, ‘Bird Flew By.’ This is a Nick Drake cover, and the original song was included in the unreleased collection ‘Time Of No Reply’, right?

That’s right. I like Nick Drake’s ‘Cello Song’ and I had been thinking I’d like to try something like that with Banksia, which is how I found this song. First, I thought it might be possible to loop it. Also, when I heard this song, I thought it would sound great if Masaki played it on piano.

—— ニック・ドレイクは、ブラッド・メルドーもカヴァーしてますが、ジャズ・ミュージシャンはどこに魅力を感じるのでしょうか?

とてもシンプルで、「River Man」とかは構成がちょっと変わってて、そこに面白味はあるかもしれないです。小節をまたいでいくようなメロディが結構出てくるんですけど、「Bird Flew By」に関してはそこまでじゃないと思います。シンプルに小節のフレーズでまとめられてるんですけど、そこでちゃんと完結してるものって、なかなか書こうとしても書けないですよね。

——Nick Drake has also been covered by Brad Mehldau. What do you think jazz musicians find so appealing about his music?

It’s very simple. ‘River Man,’ for example, has a slightly unusual structure, and there might be some interest there. Melodies that cross over bar lines appear quite often. However, I don’t think ‘Bird Flew By’ is like that to the same degree. It’s simply structured with phrases within bars, but something that is perfectly self-contained within those phrases is very difficult to write, even if you try.

—— カヴァーだから、こういう演奏ができるっていうのもありますよね。オリジナルでこういう演奏をすると何か違うニュアンスになるというか。

そうなんですよ。なんか多分嫌らしくなると思うんですよ。バンクシアでやるときは途中で転調してるんですけど、そのアイディアもライヴ中に出てきて、ちょっとキーを変えてみようって、みんなで切り替わった瞬間に「おお!」ってなって、演奏してる側はそれが面白いんです。BAROOMでやったときはキーの順番を逆にしようという話になって、いつもCからAに行くんですけど、Aから始めてCに行くって、まだやったことないからどんなふうになるかよくわかってないんですが、それをせーので鳴らしたときは、みんなで「ほお」ってなったんですよ(笑)。

——There’s also the fact that you can do this kind of performance because it’s a cover, right? If you did this kind of performance with an original song, it would have a different nuance, wouldn’t it?

Exactly. It probably would feel contrived. When we play it with Banksia, we modulate in the middle, and that idea came up during a live performance, like, ‘Let’s try changing the key a bit.’ When we all switched at the same moment, we were like, ‘Whoa!’ It’s fun for us, the performers. When we played it at BAROOM, we decided to reverse the key order. We always go from C to A, but since we hadn’t tried going from A to C, we didn’t quite know how it would turn out. When we played it all together at once, we all went, ‘Wow’ (laughs).

—— ライヴでは、割とそういうことをしているのですか?

してます。こういう曲って重ねていくと、どうしてもシンプルゆえに同じ展開になりがちなんですよね。何か常に新鮮なものを吹き込んで、生きてる音が持続するようにしたいっていうのはありますね。

——Do you do that kind of thing relatively often in your live performances?

We do. When we play songs like this repeatedly, they tend to fall into the same development patterns because they are simple. We want to constantly inject something fresh, to keep the sound alive and sustained.

林正樹と菊地雅章

Masaki Hayashi and Masabumi Kikuchi

—— 次が林さんの曲「Doppio Movimento」で、これはすごくリズミカルですね。

はい。これはバンクシアの最初の頃からずっとやってる曲なんですけど、かっこいい曲だなと思ってて、だた、中身がフリーじゃないですか。

——Next up is Masaki’s song ‘Doppio Movimento,’ which is very rhythmic.

Yes. This is a song we’ve been playing since the early days of Banksia. I think it’s a cool song, but the middle part is free improvisation.

—— 途中でいきなり展開が変わるからちょっと驚きますね。

1枚目も2枚目のときも、この曲はレコーディングしてるんですが、採用されなくて、3度目の正直なんです。やっと入れられた曲です。この曲はもう林さんのいたずら心全開で、林さんがきっかけを出して終わりのメロディが出て来るんですけど、林さんが出すタイミングがすごく面白くて、「あ、そこ」みたいなタイミングで結構早く出してくるんですけど、林さんは多分すごく新鮮な状態のまま、パッと終わりたいんだと思うんで、よくわかるんです。

——The way it suddenly changes direction in the middle is a bit surprising.

We recorded this song for both the first and second albums, but it didn’t make the cut. This is our third attempt, and we finally managed to include it. This song is full of Masaki’s playful spirit. He initiates it and the ending melody appears, but the timing of his cues is really interesting. He often brings it in early, at a moment where you’re like, ‘Oh, there it is.’ I think Masaki probably wants to finish while it’s still fresh in his mind, so I understand

that.

—— ピアニストとして、林さんをどう評価されてますか?

やっぱり、林さんの音色です。聴いて林正樹ってわかるじゃないですか。もちろん、上手いですけど、そういうところじゃなくて音が生きてる感じがして、一緒に演奏して楽しいんですよ。音色をすごく追求してるっていうところを尊敬しますし、僕もそういうふうになりたいなと思います。これ、別に重ねるわけじゃないんですけど、ニューヨークでプーさんのピアノを聴いたときに、こんなに綺麗な音を出す人はいないなって思って、ピアノトリオでやるならやっぱりプーさんのところでアンサンブルを聴いているんで、ああいう音色で音楽の展開をやりたいなってずっと頭にはあったんです。林さんの音色の良さとか、ピアノに対するアプローチは、全然プーさんと違いますけど、僕の中では、一番近いというのも変ですけど、音楽的な捉え方とか、深みに入る入り方とかすごくしっくりきて、そういうところが好きです。

——As a pianist, how do you recognize Masaki Hayashi?

It’s his tone, definitely. You can tell it’s Masaki Hayashi just by listening, can’t you? Of course, he’s skilled, but it’s not just that; his sound feels alive, and it’s enjoyable to play with him. I respect how much he pursues tone, and I aspire to be like that myself. This isn’t really an analogy, but when I heard Poo-san’s piano in New York, I thought, ‘No one else makes such beautiful sounds.’ When playing in a piano trio, you’re essentially listening to the ensemble at Poo-san’s loft, so I’ve always wanted to create musical developments with that kind of tone.

Masaki’s beautiful sound and his approach to the piano are completely different from Poosan’s, but in my mind, he’s the closest—well, that’s not quite right, but I feel a strong connection with his musical understanding and the way he delves into the depths of the music. I love that about him.

—— ピアノトリオはずっとやりたかったのですか?

プーさんのこともあったんですが、ピアノトリオはずっとが好きで、一番最初にバークリーで始めたバンドもピアノトリオで、いまバークリーで先生をやっているヴァディム・ネセロフスキーというウクライナ人のピアニストと、アヴィ・バラックというイスラエル人のドラマーとでトリオをやってたんですけど、その頃からピアノトリオに取り憑かれたじゃないですけど、面白いなっていう意識がずっとあったんですね。

——Was a piano trio something you always wanted to do?

I’ve always loved piano trios. The very first band I started at Berklee was a piano trio. I played with a Ukrainian pianist named Vadim Neselovskyi, who now teaches at Berklee, and an Israeli drummer named Avi Barak. Ever since then, I’ve been obsessed with piano trios, or rather, I’ve always been fascinated by them.

—— 具体的にピアノトリオの何に惹かれたのですか?

ピアノって音域が広いじゃないですか。音も減衰していく。例えばサックスのトリオとか、コードレスなのはあれはあれでスカスカ感とか面白味はありますよね。だけど、サックスって息が続く限り音が出ちゃう。ピアノは減衰していく。ベースもそうなんですけど、そういうレイヤーの面白さっていうのがずっと好きなんだと思うんですよ。

——What specifically attracts you to the piano trio format?

The piano has a very wide range, right? And the sound decays. For example, a saxophone trio, or other chordless groups, have their own interesting sparseness. But a saxophone can sustain a note as long as the player has breath. With the piano, the sound decays. The bass is similar. I think I’ve always been drawn to the interesting layers created by that combination.

——『MASKS』の解説で須川さんが、「音が消えてゆくまでのディケイ」と説明されていたことに通じますね。では、次の須川さんの曲「Stefano」について訊かせてください。

これは変な曲なんですよ。メロディが12音技法で書いてあるんです。書き始めたらこれはリピートしてないって気がついて、12音技法でできるなと思って途中でそういうふうにしたんです。

——That connects to what you described in the liner notes for MASKS as “the decay until the sound disappears.” Now, let’s move to next track, your song, “Stefano.”

It’s a strange song. The melody is written using the twelve-tone technique. When I started writing it, I realized that it wasn’t repeating any notes, and I thought I could make it work with the twelve-tone technique, so I switched to that approach partway through.

—— クラシックや現代音楽の作曲を学ばれたことは?

ないですね。ただ、バークリーで演奏しまくっててあっという間に腱鞘炎になって、1年2ヶ月ぐらいベースを弾いてない時期があったんです。そのときに書きもののクラスをいっぱい取って作曲の勉強はしたんですけど、でも、クラシックのちゃんとしたセオリーとか勉強したことはないです。

——Have you studied classical or contemporary music composition?

Not really. I was playing like crazy at Berklee and quickly got tendonitis, so there was a period of about a year and two months where I couldn’t play bass. During that time, I took a lot of writing classes and studied composition, but I never formally studied classical theory or anything like that.

—— ただ、「Stefano」もそうですが、バックグラウンドにそうした音楽の影響を感じます。

(アルバン・)ベルクとか(アルノルト・)シェーンベルクとか、あの辺の音楽家はすごく好きですね。プーさんもその辺が好きで、最初に会ったときにCD-Rを20枚ぐらい、これ聴けって渡されたんですが、現代クラシックからアフリカの民族音楽まで入ってて、その中に、例えばベルクのピアノソナタとか、クセナキスとかもあって、そういうのをそのときに初めて聴いたんです。

——However, I feel the influence of that kind of music in the background, in “Stefano” and other works.

I really like composers like Alban Berg and Arnold Schoenberg, that group. Poo-san also likes that kind of music. When we first met, he gave me about 20 CD-Rs and said, “Listen to this.” It was everything from contemporary classical to African folk music. It included things like Berg’s Piano Sonata and Xenakis. That was the first time I’d ever heard that kind of music.

アンサンブルを作ってどれだけすごい音色や質感が出せるか

Look for a specific timbre and texture in ensemble

—— では、次は2曲「Siciliano」と「Messe 1」、両方、石若さんの曲ですね。

「Siciliano」は、ライヴではやってない、駿くんがレコーディングのために書いてきてくれた新曲です。

——Okay, next are two songs, “Siciliano” and “Messe 1,” both composed by Shun Ishiwaka.

“Siciliano” is a new song that Shun wrote for this recording session. So we haven’t played it live yet.

—— アルバムのために、各々に曲を書いて来てもらったのですか?

みんな結構忙しいので、本当にレコーディング前日とか、当日の朝とかに、書いてくるんです(笑)。それで、とりあえずやってみるんですけど、やっぱり面白いんですよ。そういう曲の一つですね。

——Did you ask each member to write songs specifically for the album?

Everyone is pretty busy, so they really write the songs right before the recording, like the day before or even the morning of (laughs). Then we just try them out, and they always turn out to be interesting. This song is one of those.

—— 2曲ともとてもメロディアスですね。

駿くんらしいですよね。「Messe 1」は『Songbook 5』 で角銅(真実)さんの歌でやってますけど、メロディが好きで、ライヴでももう何回もやってるんで、レパートリーになってますね。

——Both songs are very melodic.

They’re very characteristic of Shun. “Messe 1” was featured on Songbook 5 with vocals by Manami Kakudo, but I love the melody, and we’ve played it live many times, so it’s become part of our repertoire.

—— 石若さんと最初に演奏した時の印象は覚えてますか?

(ピアニスト/ビートメーカーの)アーロン・チューライと一緒にセッションした時に呼んだんですけど、まだ高校生、10代なのに年の差も感じないし、よくニューヨークでやってたような感覚、一緒に人の家に行ってセッションしていた感覚が、駿くんとやったときにふっと戻ってきて面白いと思って、こういうドラマーが日本にもいるんだなとすごい印象的でしたね。でも、そのときはドラマーとしての石若駿を知っただけで、その後一緒にいろいろなことをやるうちに、彼は(東京)藝大に入って、作曲もたくさんしだした。駿くんの曲が、いい意味でハーモニーの使い方とかアーロンの影響が強くて、アーロンはアーロンで、メルボルンの(ピアニストの)ポール・グラボウスキーの影響がめっちゃ強いんですよ。なんか不思議な流れで、グラボウスキーが石若駿に辿り着いている。駿くんはそれを藝大で学んだクラシックの要素と、自分たちの周りの仲間、あの辺の世代のミュージシャンと一緒にやることから、だんだん独自のメロディの世界ができている。とにかく歌心がすごくあるし、そういうところが好きですね。

——Do you remember your first impression when you first played with Shun?

I called him in for a session with Aaron Choulai (a pianist/beatmaker). He was still in high school, a teenager, but I didn’t feel the age difference at all. It felt like the sessions I used to have in New York, going to someone’s house and jamming. That feeling suddenly came back to me when I played with Shun, and I thought it was interesting. I was very impressed, thinking, “So there are drummers like this in Japan, too.” But at that time, I only knew Shun

Ishiwaka as a drummer. Later, as we did various things together, he entered the Tokyo University of the Arts (Geidai), and started composing a lot. Shun’s songs, in a good way, are strongly influenced by Aaron in their use of harmony, and Aaron, in turn, is heavily influenced by Melbourne pianist Paul Grabowsky. It’s a strange flow, with Grabowsky somehow reaching Shun Ishiwaka. Shun is gradually creating his own unique melodic world, combining the elements of classical music he learned at Geidai with the experiences of playing with our group of friends, musicians of that generation around us. Above all, he has a great sense of song, and I really like that about him.

—— バンクシア・トリオを始めるときから、ドラムは石若さんでと決めていたわけですか?

そうです。バンクシアって名前が付く前から、ドラムは駿くんに頼むともう決めていて、須川崇志トリオで最初の作品(『Time Remembered』)を作ったんですよ。

——So, from the beginning of the Banksia Trio, was it decided that Shun Ishiwaka would be the drummer?

That’s right. Even before it was named Banksia, I had already decided to ask Shun, and we made the first work “Time Remembered” as the Takashi Sugawa Trio.

—— その前にも、須川崇志トリオの『Outgrowing』のリリースがありますね。とてもフリーに寄ったアルバムでした。

あれは、レオ(・ジェノ ベーゼ)とトム(・レイニー)の2人とフリーを演奏したかった。その一途な思いだけで作ったんです。

——Before that, there was the release of the Takashi Sugawa Trio’s Outgrowing. It was a very free-leaning album.

With that one “Outgrowing”, I just wanted to play free jazz with Leo Genovese and Tom Rainey. I made it purely out of that single-minded desire.

—— 同じピアノトリオではありますが、バンクシア・トリオとは違います。その間に須川さんに何か変化があったのでしょうか?

自分の中ではそんなに大きく変わったことっていうのはないかな。ただ、どフリーのすごい勢いのライヴをやって、自分でもかなり面白くて、だけど、あのメンバーでそんなしょっちゅうはできない。国内で自分が思うベストなミュージシャンと一緒にピアノトリオやりたいと思って作ったのが、バンクシアなんです。で、3人で音を出した時に、みんな自然とアンサンブルを成立させるというか、音楽を成立させようとする動きがある。その前にやってたレオとトムは、もちろんアンサンブルを聴いてはいるんですけど、本当にインプロなんで、始まった瞬間からとにかく可能な限り広げようとする。そういうスタンスの違いは明白だったんで、逆方向っていうか、アンサンブルを作ってピアノトリオとしての曲をどこまで面白く演奏できるかとか、どれだけすごい音色や質感が出せるかとか、そういうところに林さんと駿くんとはフォーカスしたかったんだと思います。

——Although they are both piano trios, it’s different from the Banksia Trio. Was there some kind of change in you in between?

I don’t think I underwent a significant personal change. While I found those intense, free improvisational performances interesting, they weren’t sustainable with that lineup. I wanted to create a piano trio with the best musicians I could think of in Japan, and that’s how Banksia was formed. And when the three of us played together, we naturally created an ensemble, or rather, there was a movement to establish the music. Leo and Tom, who I played with before, of course, they listen to the ensemble, but it’s truly improvisation, so from the moment we start, we try to expand as much as possible. That difference in stance was clear. So, in the opposite direction, I guess I wanted to focus with Masaki and Shun on how interesting we could make the songs as a piano trio, or how amazing a sound and texture we could produce, by building an ensemble.

「自分のハーモニーがなかったら駄目だろう」

“It’d be no good if your own harmony wasn’t there”

—— 9曲目の「I Should Care」は正統派のピアノトリオもカヴァーする曲ですけど、これは参照した演奏はあったのでしょうか?

あります。これもやっぱりプーさんの影があって、プーさんが書いたハーモニーを参考にしてるんです。プーさんは、ヴァンガードでライヴがあるとき話題の曲とかもいつもピアノで練習して自分でハーモニーを考えて書いていって、既存のスタンダード曲もハーモニーの展開をすごい熟慮するんです。「ピアニストは自分のハーモニーがなかったら駄目だろう」っていうのを見てたので、日本に帰ってきて、ライヴとかセッションで演奏するときに、みんなが同じハーモニーを毎コーラス弾くのにすごいイライラして、なんで考えないのと思いましたね。リアルブックどおり、黒本どおりじゃなくて、全然違うハーモニーを入れてもいいのに。で、プーさんが書いた「I Should Care」の譜面を僕は持ってたんですけど、それを元にしてやったやつです。

——The ninth track, ‘I Should Care’, is a song that standard piano trios also cover. Were there any performances you referenced for this?

Absolutely. There’s Poo-san’s influence here too, with the harmonies he wrote serving as a reference. When he had gigs at the Vanguard, he would always practice the songs that were in the spotlight on the piano, and he would come up with his own harmonies, writing them down. He also put a lot of thought into the harmonic development of existing standards. I learned from him that ‘a pianist is nothing without their own harmonies.’ So when I came back to Japan and played at gigs and sessions, I got really irritated when everyone played the same harmonies every chorus, and I wondered, ‘Why don’t they think about it?’ It’s not like you have to stick to the Real Book or the Kurohon (Japanese jazz standard book); you can put in completely different harmonies. I had the sheet music for ‘I Should Care’ that Masabumi had written, and I used that as a basis.

—— それを知った上でこの曲を聴くと、更に感じ入るものがありますね。

そういう曲なんです。

——Hearing that makes this song even more moving.

It is that kind of song.

—— そして、ラストの「Wonderful One」はまたポール・モチアンの曲ですが、レコーディングされてない曲でしょうか?

ポール本人によるレコーディングは多分ないんでしょうね。『Paul Motian Songbook』の中で見つけたんです。彼の死後にボリューム1、2と二つ出た曲集に入ってるんです。キャッチーなメロディで、ブロードウェイみたいな曲です。これをチェロで弾きたいなと思ったんです。チェロのピチカートの演奏をするときに、バリトンギターへの憧れみたいなのがあって、そういうアプローチで演奏したいと思ったんです。林さんがすごいいいイントロを弾いてくれて、質感といい、このイントロ大好きなんですよ。

——And the last track, ‘Wonderful One,’ is another Paul Motian tune, but is it an unrecorded song?”

Paul himself probably didn’t record it maybe. I found it in the ‘Paul Motian Songbook.’ It’s included in the song collection that came out in two volumes, 1 and 2, after his death. It’s a catchy melody, almost like a Broadway musical tune. I thought I’d like to play it on cello. When playing cello pizzicato, I have this longing for a baritone guitar, and I wanted to approach it that way. Mr. Hayashi played a really great intro, I love this intro, both the texture

and everything about it.

—— 今回の録音はStudio Dedeでアナログテープを使っていたり、音像や質感にも拘ったものになっていますが、特に留意したことは何ですか?

やっぱり質感を大事にしたいっていうのもありました。アナログテープを使いましょうっていうのは僕じゃなくて、(Dedeの)吉川(昭仁)さんの提案だったんですよ。もう全部使ってみようかって。やっぱり録音作品として残すからにはライヴとは違う、録音でしか表現できないものにしたいというのはありました。

——This recording has been particular about the sound image and texture, using analog tape at Studio Dede. What did you especially keep in mind?

Well, I definitely wanted to value the texture. The idea to use analog tape wasn’t mine, it was a suggestion from Yoshikawa-san (Akihito Yoshikawa) of Dede. He said, ‘Let’s try using it all.’ Since we were leaving it as a recorded work, I wanted to make it something different from a live performance, something that can only be expressed in a recording.

—— 理想とする録音はあったのでしょうか? 例えばルディ・ヴァン・ゲルダーのような、とか。

ヴァン・ゲルダーのまさにドラムのサウンドとか、すごい近い音で、めちゃめちゃディテイルが聞こえるっていう状況は好みで、吉川さんもその路線なので、そこは一致してました。思いのほかベースがデカかったってのはありますけど(笑)。僕が多分普通にミックスをお願いしたり、自分でやったとしたら、絶対ベース下けるんです。ピアノトリオでそこまで出しゃばるものじゃないって思ってますし。でも吉川さんはシンプルに、「ベースがリーダーのバンドでベースがデカくなかったら駄目だ」と(笑)。そういうことを言ってくれる人がいての音なんです。

——Were there any ideal recordings you had in mind? For example, like Rudy Van Gelder’s, or something like that.

I like Rudy Van Gelder’s drum sound, the mics are so close to the drums so you can hear so much detail, and Yoshikawa-san as well. One thing that was unexpected was how big the bass was in the final mix (laughs). If I had asked for a normal mix or done it myself, I would have definitely turned the bass down. I don’t think it should be that assertive in a piano trio. But he simply said, ‘If the bass isn’t big in a band led by the bassist, it won’t work’ (laughs). It’s the sound that comes from having someone who says things like that, and I appreciated it very much.

ニューヨークから戻った理由、バンクシア・トリオの今後

The reason for returning from New York, and the future of Banksia Trio

—— その独特のバランスゆえに耳を惹き付けるものがあったし、レコードでも聴きたいと感じました。今日、いろいろ伺った話が、『MASKS』を聴く良いガイドになればと思います。最後に、もう一つだけ質問させてください。須川さんがニューヨークから戻ってこられた理由を伺ってもよろしいですか?

やっぱりプーさんのところにいて、彼の生活を本当に間近で見てたから、シンプルに、ニューヨークで成功するにはどれだけ時間がかかるのか、状況もわかってきます。全部音楽に注ぎ込んじゃってるプーさんの大変さを知ると、ニューヨークでこの先も生活するっていうことは全然想像できなくなっちゃったんです。自分の音楽を作らなきゃいけないってことをプーさんからすごく教わったんです。僕は大学のジャズ研から直接バークリーに行ったので、日本のジャズのことを全然知らないで来てしまった。日本のことを知るために一回リセットしなきゃいけないなと思って帰ってきたんです。

——That unique balance was certainly ear-catching, and I felt like I wanted to hear it on vinyl too. I hope that the various things we talked about today will be a good guide for listening to ‘MASKS.’ Finally, please allow me to ask you one more question. May I ask why you returned from New York, Mr. Sugawa?

Well, simply put, I just wasn’t patient enough with my own music yet. Being with Poo-san and seeing his life up close, I understood how much time it takes to succeed in New York, and what the situation is like. Knowing how tough it was for him, who was putting everything into his music, I couldn’t imagine myself continuing to live in New York. He really taught me that I had to create my own music. I went straight to Berklee from small college student jazz club in Tokyo, where I started to play double bass. So I came to U.S. without knowing anything about Japanese jazz. I felt I had to reset once to learn about my country, so I came back.

—— 菊地さんともし出会わなかったら、まだニューヨークで活動していたかもしれないですか?

未だにイタリアンレストランで演奏していた可能性もなきにしもあらずです。だから、それは本当にラッキーでした。最初にプーさんという、最後のロフト世代みたいなミュージシャンと出会い、すごい絵描きの友達もプーさんの周りにはいたんで、そういう人の生活も知りました。ニューヨークのど真ん中で何十年もレントコントロールで安い賃料で広いロフトに住んで絵ばかり描いている。その突き詰める方とかすごい世界で、プーさんもそうですけど、ちゃんと仕事は来るのに全然受けなかったり。

——If you hadn’t met Mr. Kikuchi, might you still be active in New York?

There’s a possibility that I might still be playing at an Italian restaurant. So yes, I was really lucky. It was a stroke of luck that I met him right after I moved to New York. He was also one of those musicians from the last loft generation, and there were also amazing artist friends around him, so I learned about their lives too. Living in a large loft in the heart of New York for decades with rent control, just painting. Something like that kind of dedication is an amazing world, and Poo-san too, even though he got offers for work, he didn’t accept them at

all if he doesn’t like it.

—— 須川さんは、いきなり究極のところに入り込んでしまったわけですね。

そのときは全然気づいてないんですけど、今から考えたらそういう世界でしたね。本当にオン・ザ・エッジなところで生活してました。

——You suddenly plunged into the ultimate world, didn’t you?

I didn’t realize it at the time, but thinking about it now, it was that kind of world, and people who are living on the very edge.

—— 今日は長い時間、ありがとうございました。最後にバンクシア・トリオの今後についても一言お願いします。

やりたいことはあって、とにかくライヴはしたいんですよ。だけど、3人のスケジュールが全然合わないんです。だから、「バンクシア・トリオは3人が集まるときに集まって演奏する、以上」みたいな話になっていて。『MASKS』もそうだったんです。録れるときに録ろうと。

——Thank you very much for your time today. Finally, please say a few words about the future of the Banksia Trio.

We have things we want to do, and we definitely want to do live performances. But the three of us can’t get our schedules to match at all these days. So, it’s become like, ‘The Banksia Trio gathers and performs when the three of us can get together, that’s it.’ ‘MASKS’ was also like that. Let’s record when we can.

—— でも、そういうタイミングを逃さず記録していくのは素晴らしいと思います。

そうですね。だから、去年ぐらいからライヴを全部録ってるんですよ。お蔵入りにせずに、出していくことも考えたいんです。

——But I think it’s wonderful to record those moments without missing those timings.

Yes, that’s right. So, since around last year, we’ve been recording all our live performances. We’re thinking about releasing them instead of letting them gather dust.

RELEASE INFORMATION

Artist : Banksia Trio

(バンクシア・トリオ)

Title : Masks

(マスクス)

Release :

2023/06/21(CD)

2023/08/23(DIGITAL)

2023/11/03(LP)

レーベル : rings / TSGW Records

品番:RINR14(LP) / TSGW001(CD)