アレッサンドロ・ガラティの幻の作品『SKYNESS』。

2017年1月に録音し、そのクオリティーの高さに澤野工房がリリースを躊躇してしまった最高傑作にして熟成させていた未発表作品。レインボー・スタジオでヤン・エリック・コングスハウグをエンジニアに迎えて録音、ステファノ・アメリオがマスタリングを行なった。オーディオ・ファンならば、名前だけで聴いてみたくなるはずだ。

そして数年の時を経て、この至高のアルバムは遂に日の目を見ることとなった。澤野工房がライセンス、寺島レコードが流通するという、前代未聞の出来事が起こったのである。長きに渡り日本のジャズレーベルを牽引してきた澤野由明、寺島靖国がその音質、メロディに感嘆した奇跡の作品を、多くの方に聴いていただきたい。

今回は『SKYNESS』についての「ジャズ批評」でのインタビュー対談後、西の澤野/東の寺島の出会いから、レーベルへの思い、ジャズの未来、今後の夢まで1時間以上にわたり語り尽くしていただいた。

テキスト:吉田 綾(diskunion / DIW Products A&R)

編集:三河真一朗(OTOTSU 編集担当)

二人の出会い

澤野由明(澤野工房)

澤野由明(澤野工房)僕が4枚目のCDでウラジミール・シャフラノフ『LIVE AT GROOVY』を出すという時に、ある方に「寺島さんシャフラノフ好きだから、一度CDを送ってみたら?」と言われて送ってみたんです。そうしたら「俺が好きなベースはムラーズ(George Mraz)だから、これは(ライナーを)書けないよ」とおっしゃいました。

ウラジミール・シャフラノフ・トリオ

Release Date : 07/10/1999

寺島靖国(寺島レコード)

寺島靖国(寺島レコード)覚えてないなぁ、そんな失礼なことを言ったんだなぁ。

澤野由明(澤野工房)

澤野由明(澤野工房)でもそのあとで、エゲルブラダというスウェーデンのピアニスト作品を出した時に、スイングジャーナルの1ページ、ジャケットを入れ替えてくださったんですよ。それからもう、足を向けて寝られなくなったんです(笑)初めて直接お会いしたのは、吉祥寺の居酒屋で「この人が有名な寺島さんです」と紹介していただいて。その時は同席できるのが嬉しくて時間が経つのも忘れて新幹線も乗り遅れて……

ベント・エゲルブラダ・トリオ

Release Date : 04/25/2000

寺島靖国(寺島レコード)

寺島靖国(寺島レコード)いやいや、その時は澤野さんがくるっていうんで戦々恐々で、何話したらいいんだろうと考えて、ヒヤヒヤしながらそこに行ったんですよ。今でもその頃と変わっていないよね、澤野さんの人柄というか。半径1mに発散するオーラみたいなものが……

澤野由明(澤野工房)

澤野由明(澤野工房)ないよ(笑)風貌は変わりましたけど、中身は全然変わってないですね。

寺島靖国(寺島レコード)

寺島靖国(寺島レコード)寺島レコードを始める時に、澤野さんへの憧れはやっぱりありましたよ。まさに先達ですよ。どうせやるんだったら澤野さんみたいな、文化の香りを持ったレーベルにしたいなと思ったわけです。レーベルイメージって大事ですからね。パッケージにこだわるとか、音にこだわるとかね。

パッケージへのこだわり

澤野由明(澤野工房)

澤野由明(澤野工房)まず3枚CDを出した時に棚に、お店で背が見えるように差して並べられたんですよ。こんなの売れるはずないって思いました。だからジャケットの表にシールを貼って面を向けて置いてもらって、「澤野なら売れる!」って信用がついてきたら、今度は試聴機に入るんですけど、そこまでいったら一つ正解で。お客さんがお店に行って売れる形を作ろうと思って、ジャケットはデジパックにして、持ってもらったら紙の手触りを喜んでもらえると思ったんです。そうしたらお店に澤野工房コーナーができるんですよね。お客さんが見やすいようにって。時間がかかったけど、それが一番良かったかな。

寺島靖国(寺島レコード)

寺島靖国(寺島レコード)みんな澤野さんのパッケージへのこだわりは分かっていましたよ。内容だけじゃなくてね。プラスチックじゃなくて、お金を多少かけてもデジパックとか紙ジャケットにすることが、CDというものを発売する一つの見識じゃないかと思うんですよ。一つの作品としてパッケージはすごく大事だなって考え方を持つこと。そういうのをジャズ・ファンって大事にしますよね。手触り感とか。自分だったら何が欲しいか?ですよね。

澤野由明(澤野工房)

澤野由明(澤野工房)自身は、ライナーを読んで、音を聴いて、中身を気に入ってくれたら、あとはライナーが無くなってもあなたが好きなように聴いてくれたらいいっていう気持ちなんですよ。

寺島靖国(寺島レコード)

寺島靖国(寺島レコード)あのライナーもやっぱり画期的ですよね。澤野工房のCDは外側にライナーがついていて、聴く前の情報が文字化されたものを読むことによってわかるんですよね。日本語で書かれたライナーノーツというのはビギナーにとって大事だから、それをそのままCDの裏に出すことは、買うか買わないかを決める時に、大きな判断材料になると思いますよ。

ヨーロッパ・ジャズについて

寺島靖国(寺島レコード)

寺島靖国(寺島レコード)ヨーロッパ・ジャズは、昔は特殊な分野だったんですよね。あくまでアメリカだったわけで。そのアメリカのジャズと対比する意味でヨーロッパ・ジャズと呼ばれていたけども、今はそんな呼び方をしないでしょう?それは澤野さんが当たり前にフランスやベルギーなどのジャズを日本に紹介して、切り拓いたんですよ。僕はジャズ喫茶を始めた頃は、ちょうどヨーロッパ・ジャズが流行り出した頃でした。澤野さんもその頃にヨーロッパものをやっていたでしょう?

澤野由明(澤野工房)

澤野由明(澤野工房)弟がヨーロッパ中のレコード屋さんを回ってデッドストックなどを買い集めていたので、レコード祭にヨーロッパ盤を持って行ってたくさん売っていましたね。だんだんとヨーロッパ・ジャズが売れるのがわかって、東京のディーラーがヨーロッパにこぞって行くようになりましたね。

寺島靖国(寺島レコード)

寺島靖国(寺島レコード)先駆者だよなぁ、やっぱり。昔は、スイングジャーナル含め世の中全体が「ジャズはアメリカだろう」という考え方で、僕なんかもヨーロッパ・ジャズをどちらかというと馬鹿にしていたんだけど、澤野さんが手を付けてヨーロッパ・ジャズを出世させたんですよ。

澤野由明(澤野工房)

澤野由明(澤野工房)見たこともない、聴いたこともないものを全部聴いてやろうって思ったんですよ。昔は日本で紹介されたことがないようなものを聴いて、「誰もこんなの知らないだろうなぁ」と一人悦に入っていて。全部が当たりではなくて、こんなのよく発売するなぁっていうものもあって、自分だったらこれなら買うけどこれは買わないっていう選別がその時にできるようになったのかもしれないですね。

コンピレーションへの考え方

寺島靖国(寺島レコード)

寺島靖国(寺島レコード)澤野さんはコンピレーションが好きじゃないんですよね。

澤野由明(澤野工房)

澤野由明(澤野工房)そうなんですよね。昔、例えば「本を読みながら聴くジャズ」「夜聴くジャズ」などのコンセプトに沿ってアルバムを作って欲しいと言われたことがあるんですが、それも悩んだけれど断ってしまったんですよね。1曲1曲を切り取っていくのが現代風だと言われるんですが、僕の中では1枚のアルバムでストーリーが一話完結なんですよ。

寺島靖国(寺島レコード)

寺島靖国(寺島レコード)確かに一つの作品として1曲目から12曲目まで、完成された形で成立しているわけですよね。それを3曲目だけちょうだいっていうのは作った本人からするとね。

澤野由明(澤野工房)

澤野由明(澤野工房)今の時代ではそういう聴き方はしない、聴き方が変わってきている、というのもわかるんですけどね。曲にスポットライトを当てるわけですから。

寺島靖国(寺島レコード)

寺島靖国(寺島レコード)僕の場合はね、コンピレーションが好きなんですよ。どんなレーベルであれ、コンピならば買おうって思うこともあります。僕は曲で聴くタイプなんですよね。普通の人はまず演奏者がいて、その演奏者が何の曲を演奏するかってことで聴いていくわけでしょう?

僕の場合は「Everything Happens to Me」とか「I Fall in Love Too Easily」とか好きな曲があって、たまたまレコード屋で見て「あ、この曲やってる。ミュージシャンは知らないけれど、この曲をどういう風に演奏するんだろうな」ってそういう興味で買ったりするんですよ。コンピレーションの場合は全部そうですから。コンピレーションを聴いて「こういうミュージシャンがいたんだ。フルアルバム買ってみよう」というきっかけになるんですよね。そういう考えのもとに自分でも作っているんです。

澤野由明(澤野工房)

澤野由明(澤野工房)そうですね。このご時世ですからね、ジャズの業界も生き残りをかけたことも起こるでしょうし、ミュージシャンも集まってレコーディングできなかったり、それをパッケージにして作品を売れなかったりする時代が来るんだろうな、もうすぐそこまで来ているのかな、と思ったりもします。

売り場を作らないといけないですね。新しいチャンネルというか、従来とは違った場所で売るとか、ジャズというジャンルの音楽を広めていく方法を僕らは探していかなければならないんでしょうね。

澤野茶房について

寺島靖国(寺島レコード)

寺島靖国(寺島レコード)澤野茶房の開店準備は進んでいますか?

澤野由明(澤野工房)

澤野由明(澤野工房)まさに準備しているところなんですが、寺島さんは大先輩ですからね。どうしたらいいですかね?

寺島靖国(寺島レコード)

寺島靖国(寺島レコード)お話のできるジャズ喫茶というよりは、行ってみたらジャズがかかっている文化的な喫茶店であるという店の在り方、示し方ですよね。ジャズを表に出さないでなんだかいい音楽がかかっているという。

澤野由明(澤野工房)

澤野由明(澤野工房)そう、表に出したくないんですよ。

寺島靖国(寺島レコード)

寺島靖国(寺島レコード)そういう意味では澤野さんの作品はBGMにぴったりですよ。嫌味じゃないですよ(笑)

澤野由明(澤野工房)

澤野由明(澤野工房)いやいや、大丈夫です(笑)

寺島靖国(寺島レコード)

寺島靖国(寺島レコード)澤野さんの作品をお店でずっとかけ続けていったら良いじゃないですか。

澤野由明(澤野工房)

澤野由明(澤野工房)それも良いんですが、日替わりジャズ喫茶マスターというのも募集してみたいんですよ。例えば、週に1度はチャーリー・パーカーが大好きな人を呼んできて、その人に店主をやってもらうとか。

寺島靖国(寺島レコード)

寺島靖国(寺島レコード)それはまた全国的にも珍しいので面白いですね。オーディオはどんなものを使うんですか?

澤野由明(澤野工房)

澤野由明(澤野工房)夢だったParagon(JBL)を買い取りまして、スピーカーはそちらにしようと思っています。「CDを作っているメーカーが古いスピーカーばかり使い続けていたら、最近の音楽を聴けないでしょう」と言われたりしまして。

寺島靖国(寺島レコード)

寺島靖国(寺島レコード)それはあるなぁ。ジャズ喫茶を始める人の殆どは、昔自分が使ったスピーカーを見せたくて古のスピーカーを並べるケースが多いんですが、録音技術はどんどん進歩していて、昔と違った音の良さを表現できる作品が増えているんですよ。

澤野さんの作品もそちらの系統ですから、寧ろ現代的な音の良さを聴かせられるような最新式のオーディオ装置を揃えた方がいいと思いますよ。

澤野由明(澤野工房)

澤野由明(澤野工房)ARBETHのMastering Monitor30も買いましたね。細かい音からディテールまでよく聴こえるので。

寺島靖国(寺島レコード)

寺島靖国(寺島レコード)HARBETHと澤野工房の音は合うかもしれませんね。

澤野由明(澤野工房)

澤野由明(澤野工房)合いますね。CDプレーヤーも古いものを使っていたのですが、「今、澤野が作っている音はそれではモニタリングできない」と助言をいただきまして、LINNのものを購入しました。

寺島靖国(寺島レコード)

寺島靖国(寺島レコード)非常に細かい、ガサツではない良い音を出すのでね。澤野さんがジャズ喫茶を開いた、というのは瞬時に日本中に広まるでしょうから、僕が第一レポーターになって紹介しますよ。ジャズ喫茶を新たに開いてくれるという方は、僕にとっては拝みたいような存在なんですよ。

澤野由明(澤野工房)

澤野由明(澤野工房)僕らの世代からしたらやっぱりジャズ喫茶は憧れですからね。生涯現役でやりたいですね。

今後のプラン

澤野由明(澤野工房)

澤野由明(澤野工房)まずは澤野茶房ですね。これだけジャズに助けてもらっているんだから、ジャズに恩返ししたいなぁと思います。

寺島靖国(寺島レコード)

寺島靖国(寺島レコード)僕はいつも言っているけども、いい曲っていうのが最近はなかなかないんですよ。それはジャズの悪しき教えのせいなんですけど。ジャズは曲じゃなくて演奏第一主義の音楽だという考え方が、現在までずっと続いているんですよ。もちろん演奏も大事だけど、演奏は誰もがわかるものではないんですよ。曲の良し悪しは誰しもわかるものなんですよ。

だからまずはスタンダードではなくオリジナルで「こんなメロディがあるのか」という楽曲を書けるミュージシャン、作曲家というのをジャズ界に作らないといけないんですよね。ジャズ作曲家を産出する、というのが大事だと思いますよ。

澤野由明(澤野工房)

澤野由明(澤野工房)鶏と卵の話になるけども、誰がそれを流通させるか?というのも重要ですよね。

寺島靖国(寺島レコード)

寺島靖国(寺島レコード)それは我々じゃないですか、澤野さん(笑)例えば、ベニー・ゴルソンのような作曲家が世界に10人いたら今のジャズ界は全然違っていますよ。ジャズ評論家はひたすら演奏がどうしたこうしたって話をしているけども、有能な作曲家に対してのアプローチはないんですよ。

昔は、ミュージシャンも楽曲を取り上げて「自分ならもっといい曲にしてみせるぞ」と切磋琢磨してスタンダードが出来上がって行ったけども、今はそういった風潮もないし。だから澤野さんも、ミュージシャンにオリジナルでいい曲を書くように伝えたらいいんですよ。それはどういう曲だっていうとベニー・ゴルソンの「Whisper Not」でありね。

澤野由明(澤野工房)

澤野由明(澤野工房)寺島さん、また今度一緒に仕事させてください。今回を足がかりに何か僕らでできることをやりましょう。

寺島靖国(寺島レコード)

寺島靖国(寺島レコード)やりましょうよ。澤野さんは澤野工房を作っただけで一仕事したわけだから、後世に残していけるわけだからね。

澤野由明(澤野工房)

澤野由明(澤野工房)いやいや、自分の作ったものはあと10年経ったら何枚聴かれているんだろうか、自分が死んだら忘れられてしまうんじゃないかと思うこともあるんです。何か遺して死にたいっていうのは、男の野望なのでね。

寺島靖国(寺島レコード)

寺島靖国(寺島レコード)お互い連絡を取り合いつつ、またラジオにも是非出演してくださいね。

終始穏やかに、昔話を懐かしそうに笑いを交えながら話す澤野氏と寺島氏。これまで日本のジャズを支えて来た二人だが、これからの夢を話すその瞳は変わらず輝いていた。これから先も、日本、そして世界のジャズを見つめ、その発展に貢献していこうとする二人の背中を追っていきたい。

今回の対談にまつわる作品や寺島レコード、澤野工房の最新作、それに関わる楽曲を集めました。

PICK UP ITEM

澤野由明と寺島靖国の絆が実現させた、歴史に名を刻む最高音質!アレッサンドロ・ガラティの幻の作品が遂にリリース!!

【メンバー】

Alessandro Galati アレッサンドロ・ガラティ (p)

Mats Eilertsen マッツ・アイラーツェン (b)

Paolo Vinaccia パオロ・ヴィナッチャ (ds)

【解説】 寺島靖国

ALESSANDRO GALATI(アレッサンドロ・ガラティ)

『SKYNESS』

CD : 2021.09.22 Release

LP : 2021.11.27 Release

品番:TYR1098(CD)/ TYLP1098(LP)

レーベル : 寺島レコード

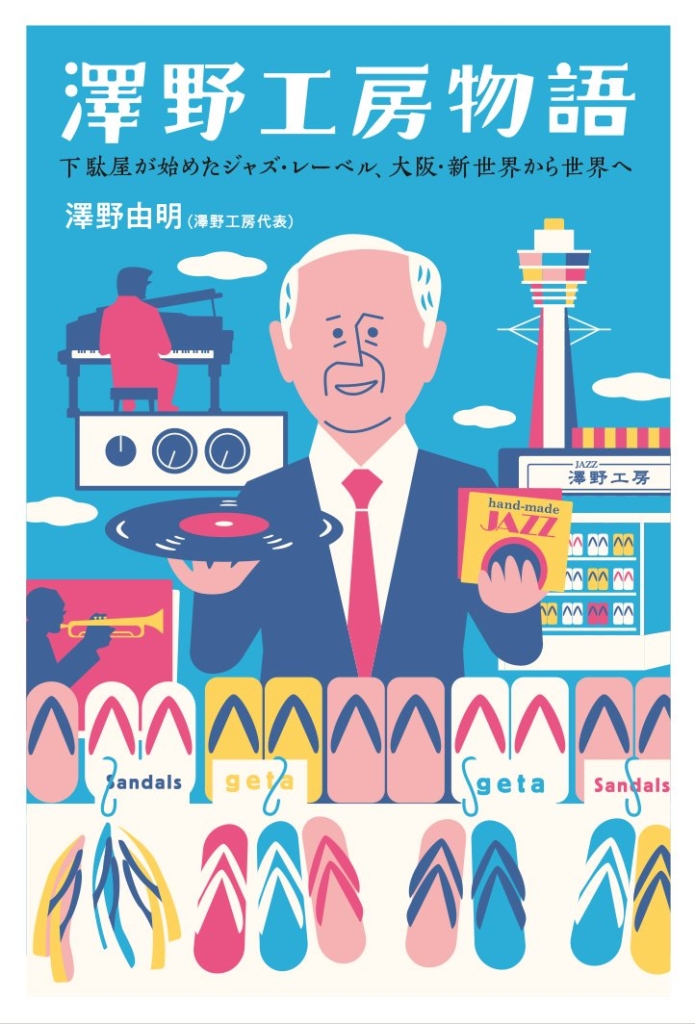

下駄屋が始めたジャズ・レーベル!?

「広告なし、ストリーミングなし、ベスト盤なし。」

そんな破天荒なやり方で、

世界中で愛されるインディ・ジャズ・レーベルを

20 年運営し続けられる理由とは……!?

澤野工房物語

澤野由明(澤野工房代表)

レーベル : DU BOOKS