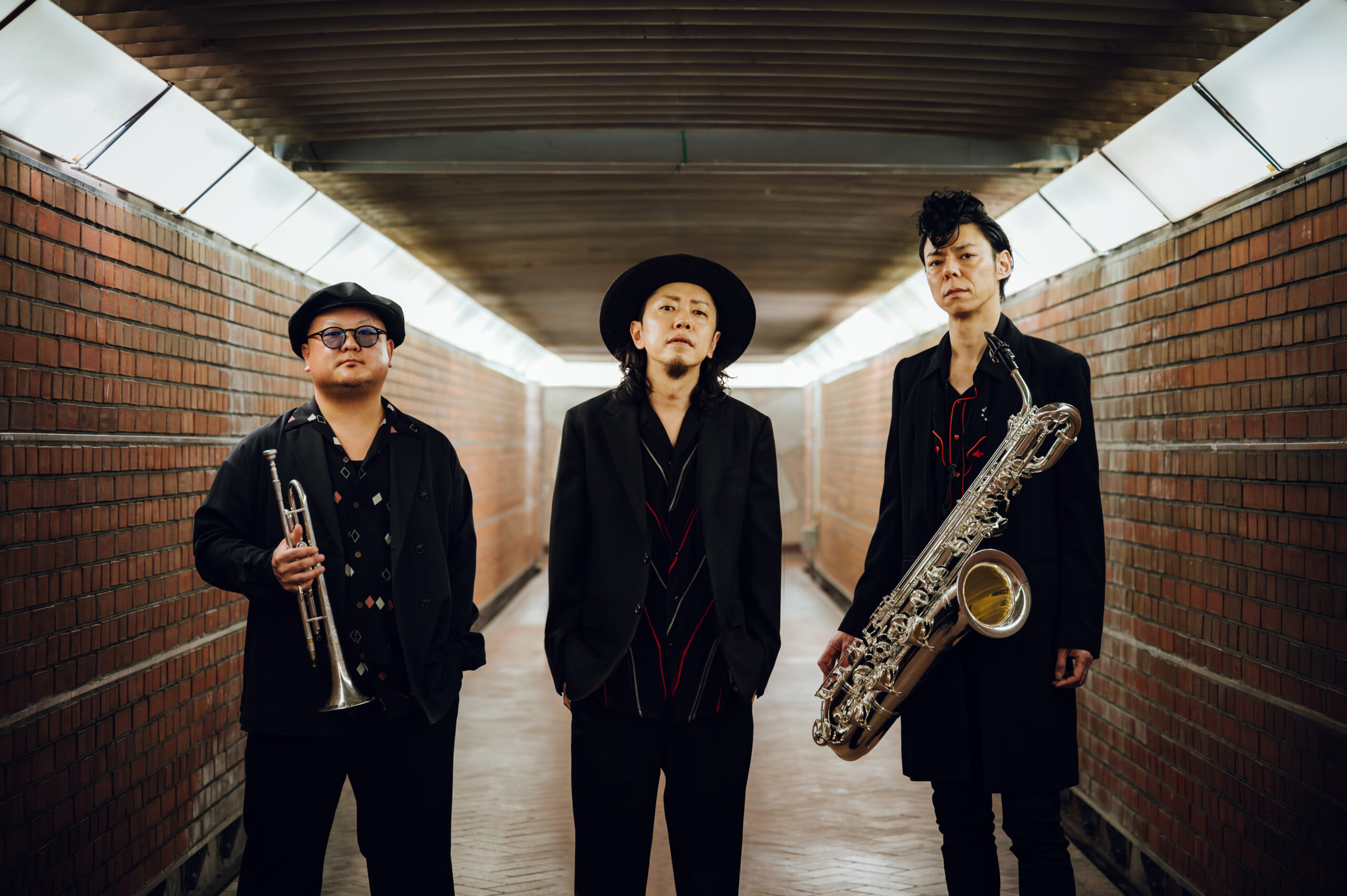

バリトンサックス・青木ケイタ、トランペット・織田祐亮、ドラムス・伊藤隆郎。パンクスピリットを持つ孤高のジャズバンド・TRI4THの中心人物2名に、旧友の凄腕セッション・サキソフォニストを加えた3ピースのインストゥルメンタルジャムバンド、それがSolitary Circusだ。

2024年の結成から即興中心のライブパフォーマンスを重ね、9か月連続新曲配信とマンスリーライブでアンサンブルを磨き、ついに完成したファーストアルバム『Solitary Circus』は、この「キャリアの長い新人バンド」の野心を示す試金石であり、ジャズシーンに新たな可能性をもたらす挑戦でもある。バンドの成り立ちについて、音楽性について、アルバムについて、そして未来について。3人の本音を聞いてみよう。

ARTIST:Solitary Circus

TITLE:Solitary Circus

1.Tight Rope

2.Trapezist

3.Tall Man

4.Cage of Leo

5.Rhõnrad

6.China Girl

7.Cannon Ball

8.Slash

9.Circus

価格:3,000円(税込)

ーーファーストアルバムのリリースを機に、改めてバンド結成のいきさつを聞かせてください。

伊藤隆郎

伊藤隆郎元々僕が、自分の活動として“伊藤隆郎独奏”というタイトルで、即興ライブをずっとやり続けているんですね。コロナ禍でバンドが動けない時に、最初はひとりだけでやっていたんですけど、旅していく中で、一緒に即興で音楽してみたいなと思う人をゲストに招こうと思って、最初に声をかけたのがF.I.B JOURNALの山崎円城さん。その次に呼んだのが織田さんで、そのあとがケイタさんで、きっかけはその4人ですね。みんなとツアーを回っていく中で、「これはバンドになるな」と思ったのが始まりです。そして、このメンバーで最初にセッションしたのは、去年の6月ぐらいかな。Solitary Circusというバンド名を冠しての最初のライブは、2024年9月1日の名古屋JAMMIN’です。

――ケイタさん。最初は、どんな感じで声をかけられたんですか

青木ケイタ

青木ケイタ去年の3月か4月ぐらいに、「この3人でスタジオに入ってみよう」と言われて、この編成でどうなるのかな?という部分もあったんですけど、オリちゃん(織田)がいきなり曲を作ってきたんですよ。6曲くらい。それで、自分が想像していた以上にちゃんと楽曲が成り立つんだなということが、オリちゃんの作ってくれたデモでわかって、「すごいね。できるじゃん」と思ったのが最初です。で、最初にスタジオに入った時点で、ツアーのスケジュールがなんとなく決まっていたんですね。隆郎が“独奏”ツアーのために押さえていた会場へ「バンドで行きましょうよ」ということになって、動き出した時からどんどん先が決まっていったという感じです。

――織田さん。曲のアイディアは、この3人が揃った時にどんどん浮かんできたんですか。

織田祐亮

織田祐亮最初に隆郎さん、円城さん、ケイタさん、僕という4人の名前をお聞きした時にーー円城さんはゲストとして今でも参加してくださっていますけどーー元々僕が好きだったバンドで、TOO MANY ZOOZというバンドをご存知ですか?

――すみません。教えてもらえますか。

織田祐亮

織田祐亮アメリカのバンドで、トランペットとバリトンサックスと、ドラムじゃなくて大太鼓とウッドブロックという編成で、大道芸のバンドなんですよ。本当にミニマムな音楽構成で、すごいショーを繰り広げるバンドで、「いつかこんなのやってみたいな」と頭の中でずっと思っていたんですけど、隆郎さんとケイタさんとやることになった時に、それが頭にポンと最初に浮かんだので、そのスタイルをもっと3人の音楽性とリンクさせていけば、独自のサウンドになるだろうなということと、すぐに繋がったので。

――はい。なるほど。

織田祐亮

織田祐亮最初のセッションのために6曲作って、それは自宅のパソコンで作ったラフスケッチみたいなものだったんですけど、それ以前に即興のライブをたくさんこなしたことによって、それぞれのインプロヴィゼーション力が上がっていたし、お互いに即興で楽曲構築していく力がすごく高かったので、とんとん拍子に音楽が出来上がっていったのかなと思っています。

――その最初の6曲って、今回のファーストアルバムにも生かされていますか。

織田祐亮

織田祐亮生かされていますね。たぶん「Tight Rope」「Trapezist」と、あと「Tall Man」は“独奏”ツアーでやっていたライブの音源から、ケイタさんのかっこいいリフを拾ってきたものです。「Cage of Leo」も最初のセッションのために作った曲で、「Cannon Ball」もそうですね。

――隆郎さん。このバンドを始めた時には、音楽性は意識していましたか。TRI4THとの差別化も含めて。

伊藤隆郎

伊藤隆郎正直、音楽性は僕は全く意識していなかったです。完全に人ありきで、やっぱり気が合う人じゃないと、二人旅は無理じゃないですか。だからまず信頼関係があったということと、編成的には、普通じゃないことをやりたいなというのはありました。このバンドの編成には、何か足りない部分があると思うんですけど、そもそも和音がないし、ベースの低音もないし、不足しているものが前提としてあるけれども、「このメンバーだったら絶対面白いことができる」と思っていましたね。

――フォワードしかいないサッカーチームみたいな、アグレッシヴな編成だと思います。ケイタさんは、このバンドにどんな可能性を感じましたか。

青木ケイタ

青木ケイタバリトンサックスの真骨頂を、このバンドで作れるんじゃないかな?と思いました。

――バリトンサックスの通常の役割って、どういうものなんでしょう。

青木ケイタ

青木ケイタ意外と、ギターとの相性がいいんですよ。例えばギターとユニゾンをしても、トランペットやアルトサックスだと、ずっとやっていると邪魔に聴こえてくる時があるんですけど、バリトンサックスだと、ずっと一緒に吹いていても邪魔にならない。音域的に、ベースとギターの間に入れるので。なので、リフがうるさく聴こえないというメリットはあります。例えばボサノヴァでワンホーンのバンドだと、バリトンサックスが多いんです。ただベースほど低くはないので、工夫しつつやっているうちに、隆郎のキックの音とリンクして、ベースラインに聴こえるなと思ったり、そういうのをみんなで工夫して、「ボトムが締まるようにしよう」とか、色々試行錯誤しながら曲作りはしていきましたね。

――2025年1月からは、マンスリーライブを重ねてアンサンブルを強化してきました。どんな狙いがありましたか。

伊藤隆郎

伊藤隆郎マンスリーは、渋谷のTHE ROOMという老舗のクラブと、僕の仲間がブッキングしている日本橋のTHE A.I.R BUILDINGと、その二つをメインにやらせてもらっています。Solitary Circusというバンド名を付けて活動し始めて、まだ1年も経たない状況で、僕と織田さんはTRI4THだったり、ケイタさんは勝手にしやがれのサポートだったり、そういった部分でのお客さんの認知はありますけど、バンドとしては新人なので、マンスリーの最初の頃は、お客さんもそんなにいなかったというのが正直なところで。でも面白いもので、やっていくと少しずつ広がりを見せていって、織田さんの繋がりでDJのマックロマンスさんに手伝ってもらうようになったり、自分たちのイベントがカルチャーとして、一つの現象に昇華してきている実感があって、たぶん見に来ている人もそれを楽しんでいて、自分たちで新しいムーヴメントを作ろうという気持ちを感じるんですよね。そういうシーンって、バンドだけじゃなく、そこにいる人がみんなで起こしていくものだと思うので、そこで僕らはこれからどんな人と出会っていくのか、どんなことを巻き起こしていくのか、そういったものが大きい塊になっていけばいいなという思いが今はありますね。

――Solitary Circusはアートワークもオシャレでかっこいいですし、そういう部分にもカルチャーを感じます。そして、ついに完成したファーストアルバム『Solitary Circus』。隆郎さん、どんな作品になったと思いますか。

伊藤隆郎

伊藤隆郎バンド名と同じで、アルバムタイトルも『Solitary Circus』ですけど、この3人を象徴する9曲をみんなにお届けしたいなという思いで作らせていただきました。現時点で120%を叩き出していると思うんですけど、そうこう言いながら、もう次の曲を録り始めているんですよ。

――えっ。もうですか。

伊藤隆郎

伊藤隆郎なので、次へ次へと向かっていくモチベーションというか、そういうヴァイブスが生まれているので、どんどん期待値を上げていきたいですね。あとはこの編成の音楽として、参考にさせてもらったTOO MANY ZOOZとかもありますけど、おそらく大半の人がこういう編成の音楽を聴いたことがないんじゃないかな?と思うので、僕らの音楽を聴いたら、たとえばバリトンサックスが鳴ったら「あ、Solitary Circusだ」みたいなことになっていけると思うので。ジャンルを超えて、音を聴いたらソリタリーだとすぐわかるところまで持っていくのが目標ですね。

青木ケイタ

青木ケイタアートワークを先ほど褒めてくださいましたけど、盤として商品になるので、そこも含めて楽しみにしていてほしいなという気持ちです。内容に関してもとても満足していますし、我々の音楽がどういうものかがよくわかる1枚になっているんじゃないかな?と思います。

織田祐亮

織田祐亮いいアルバムになったと思っていますし、ここに入っている曲は今もライブで毎月やっているわけなんですけど、レコーディングを約1年前に終えて、9か月連続でリリースしていく中で、もう20回ぐらいライブでやっている曲もいっぱいあるので、どんどん進化しているんですよね。Solitary Circusの一番おいしい部分はライブにあると思うので、アルバムを聴いていただいて、ライブに繋げて楽しんでもらえると一番面白いのかなと思っています。

――ライブで練られたものが音源になって、それが今はさらにライブで進化している。

織田祐亮

織田祐亮そうですね。お客さんも結構言ってくださるんですけど、「あの曲、今日は全然違いましたね」とか、「今日はあの部分が全然違うリフになっていましたね」とか、「ドラムからいきなり始まりましたね」とか、お客さんがそうやって言ってくださるんですよ。それは結構すごいことだなと思いながらライブをやらせてもらっているんですけど、お客さんがそういう聴き方が楽しいと思ってくれているのは、嬉しいですよね。

――レコーディングには、どんなエピソードがありますか。

織田祐亮

織田祐亮最初のレコーディングの時は、3人が同じ部屋で、ガチの一発録りでした。そこから始めてみて、「ここはブースを分けたほうがいいかも」みたいなことも話をして、2回目のレコーディングでは僕とケイタさんが同じ部屋で、隆郎さんだけブースを分けるということもやったりしました。でも基本的には一発録りですね。セッションによって生まれるグルーヴ感が、僕らの場合は面白いんじゃないか?ということもあって、「Tall Man」以外はクリックを使っていませんし。

――アレンジとは別に、音の質感のイメージはありましたか。

織田祐亮

織田祐亮ガレージっぽいサウンドと言いますか、そういうワードは全員の頭の中にありました。ガシャガシャした感じを大事にしたいなという感じですね。やっていくうちに、「もっとタイトなサウンドが合うかも」というものも、たぶんこれから出てくるとは思うんですけど、たまたま今回は“独奏”のライブから生まれたものが多かったので、自然にそういうものが集まったのかなと思います。

――すごくいい音が鳴っていると思います。部屋鳴りというか、空間の音が生々しい録音って、最近はなかなか聴けないので、そこが本当いいなと思って聴きました。ケイタさん、レコーディングの思い出はありますか。

青木ケイタ

青木ケイタ最初のレコーディングの前日に、“独奏”で隆郎と名古屋に行って、当日の午前中にリハーサルをして、そのままレコーディングに行ったんですけど、舌の先から流血が止まらなくて。ずっと吹いていたから舌に傷がついちゃって、唾液と血が混じったものが止まらなくて、痛いんですよ。初回のレコーディングの思い出は、ただただ流血です(笑)。

――長年やっている人が今更流血するって。どれだけ激しいんですか、Solitary Circusの曲は(笑)。

青木ケイタ

青木ケイタやっぱり、リフを吹く量が多いからじゃないですか(笑)。でもずっと活動を続けてライブを重ねていくと、前よりも強くなったというか、流血はもうしなくなりましたね。鍛えられるものなんだなと思いました。

伊藤隆郎

伊藤隆郎だいぶパンクな感じがしますね(笑)。

———後編へつづく