2026年にシンガーソングライターとしてCDデビュー10周年の節目を迎える岡山健二の、新連載シリーズ。

2025年7月上旬より不定期更新。

文:岡山健二

編集:清水千聖 (OTOTSU編集部)

「窓を開ければ」

「がんばりを見せるというのは、違うんだよな」

何処かで、誰かが言ったような台詞が、ふと頭に浮かんだのは、何だかんだと続いている習慣のひとつである、朝のコーヒーを、もう少しで、淹れ終えるという間際のことだった。

岡田哲夫の人生は、大体が、このような、ひと言のひらめきのようなものによって、突き動かされてきたのであるが、ここのところは、気持ちを大きく変化させると、その後のぶり返しというか、どうせ何をやっても大した変化はないという、一種の落胆を回避するがために、何事も大きな期待をしないよう、心がけているふしがあった。

しかしながら、この生まれたての、輝かしく罪のないひらめきを、どうにか昇華させたいと、あれこれ考えあぐねているうちに、思考はまた別の、日々の瑣末な物事へと、徐々に移り変わっていくのであった。

そして、ある地点で、『これでは、いけない』と、踏み止まり、先ほどのひと言と、それに関する諸々を、ノートにようやっと書きつけると、さて、今日はどうしたものかと、すっかりぬるくなってしまったコーヒーカップを口に運びながら、窓の外を眺めるのであった。

「俺もコーヒーも、ぬるくなっちゃったな……」

窓の外の右側半分は、ちょうど、私立中学校の、きれいに整備されたグラウンドとなっており、それを上から覗き込む形になっているのだが、その時は、この寒いのに、朝早くから、部活動などで走り回ったりしている、中学生の男女の姿を、見かける形となった。

その光景を、何の気なしに目で追っていると、哲夫の脳裏には、自然と、自らの学生時代のことが、浮かんだりもしてくるのであった。

「俺が彼らくらいの年齢の時は、どんな音楽を聴いていたっけ」

声に出すでもない、ひとり言のようなものを、胸の中にとどめ、そして、哲夫は、頭をもたげながら、考えを続けた。

「やっぱり、白い校舎となると、反対の黒色を思い浮かべてしまうな。そうなると、メタルとか、パンクの、ヘヴィーなサウンドで、抑圧からの反発というか、、、」

と、そこに、戸田加奈子からの、メールが届いたのであった。

『哲夫さん、おはようございます。——今日はいい天気ですね。雲が流れてて、気持ちがいい』

相変わらずの丁寧な文体が、画面に写し出されていた。そして、続けて。

『電話してもいいですか』

と、あったので、

『べつに、いいよ』

と、送り返すと、しばらくして、加奈子から電話がかかってきた。

「哲夫さん、お久しぶりです」

「うん、加奈子ちゃん、久しぶり」

少し震えているような、それでいて、朴訥としている。だけど、不思議と、聞き心地のよい声。

「元気ですか」

「うん、元気だよ」

「とくに用事はないんですけど」

「うん」

「元気かなと。声も聞きたかったし」

「ありがとう」

電話の向こうのほうで、カチカチという音が聞こえる。おそらく、加奈子がライターで、煙草に火をつけている音なのだろう。

「哲夫さんは、最近変わりはないですか」

「うん、まあ大きな変化はないかな」

「そうですか」

加奈子には、独特の間のようなものがあり、それにより、二人の会話には、何もしゃべらない時間というものが、たびたび訪れるのであった。

「私は最近、東京に戻ってきましたよ。静岡もよかったんですけど、あっちはあっちで、いろいろと大変で」

「そっか」

しばらくして、加奈子は話し出した。

「田舎にもいろいろあるんですね。——私は、東京で生まれ育ったんですけど、田舎暮らしをしたいなと思って、静岡に行くことにして」

「うん」

窓の下の道路を、車が通り過ぎていく音が聞こえる。少しずつ交通量も、増えてきているようだ。そして、哲夫は、思い出したように、口を開いた。

「俺は田舎で育ったけど、高校を出て、すぐ東京に来たし、いまいち、田舎での、社会生活がイメージできないんだ。というか、子供としての、自分から見た田舎しか知らない。一人の大人として、田舎で生活していく、というのを俺は知らない」

「なんか哲夫さんらしい」

「そうかもね」

ポツリポツリと、言葉を発しながら、話は続いていく。

二人は、知り合ってから、それほど長いわけではないが、何となく、気心知れた間柄という感じがあって、おそらく、加奈子のほうも、そういった哲夫の気持ちを理解しており、わりと近い距離感で話をできたり、メールをしたり、という関係が続いている。

「哲夫さんの街も田舎だったんだな——」

「うん、そうだね」

「哲夫さんの学生時代って、どんな感じだったんですか?あんまり変わってなさそう」

「まあ、変わってないといえば、変わってない」

「へぇ」

「やっぱり音楽とか聴いてたんですか」

「うん、もちろん。でも、今みたいにネオアコとか、渋谷系、その言い方も古いか。あとは、シンガーソングライターの宅録の音源とか、そういうのは全然わからなかった。——というか、知らなかった」

「そっか、じゃあ、どんなのですか」

「意外だと思うかもしれないけど、ヘヴィメタルとか聴いてたんだ」

「へえ…!」

「あ、加奈子ちゃん、ちょっと待っててね——」

カップの中のコーヒーが残り少なくなってきたので、冷蔵庫まで立ち、ミルクを少し注いでから、哲夫はまた、窓辺に戻ってきた。

「お待たせ。えっとね、説明すると、まあ、田舎なもんで、そんなにお店も多くなくって、そのいくつかのお店を、行ったり来たりしてたんだけど、どうしても品揃えも限られてくるし、それに、学生だったし、新品なんてのも、ほとんど買ったことなかったな」

「そうですか」

「例えば、あるバンドがヒット曲を出して、それでみんな、ファンになるんだけど、何年か経って、そのバンドが新譜を出して、それで、またみんな買うんだけど、前作とは全然、雰囲気が違ったり、地味になってたり、で、それが気に入らなくて、すぐ売ってしまったりして」

「うん…」

「まあ、こういうと聞こえが悪いけど、一般的には、パッとしない音楽というか、そういうのが、よく中古コーナーには出回っていて」

「そっか」

「それらが、すごく安かったし、そして、これまた、時代を感じるけど、それらは、レコードでもなく、CDだったんだよね」

「へぇ」

「今はみんな、再生できる機械なんて持ってないけどさ。で、その中古CDを視聴することができる店が、街にひとつだけあって、俺はそのお店に行ったら、なるべく沢山視聴するようにして、これいいな、というのを少しずつ買ってたんだよね」

「熱心だ」

再び加奈子が、煙草に火をつける音が聞こえる。スーッという息と、少しの間と共に。そして、哲夫は続けた。

「何処となく陰鬱とした街だったんだけど、その雰囲気に飲み込まれないためには、やっぱり、けっこうな活力というか、ヘヴィーなサウンドを、みんな必要としていたんだろうな…」

「なるほど」

「そのせいか、自ずと、並んでるCDは、ヘヴィメタルとか、ハードロック、パンク辺りがね、多かったんだよね」

「そうだったんですね」

「その頃の俺はさ、何とかして、その街から出たかったんだ。それで、何か大きなことをしたいと思っていてさ」

「はい」

「で、その時は、ずっとドラムを叩いていたんだ。だから、ドラムでもって何かできないかなと。いろんな人を見返したいとかじゃないけど。それに近いようなことをずっと考えてた」

「そうですか。哲夫さんが、ドラム叩いてるところなんか見たことないです」

「加奈子ちゃんはそうだよね。まあ、今となっては、いろいろ変わってしまったけど、元はといえば、ドラムを叩くために東京に来たんだ」

「そうだったんですね」

「うん」

窓際から空を見やると、右下から左上のほうへ、鳥が一羽、羽ばたいて消えていった。一瞬のうちに、鳥が描いた放物線が、目に焼き付くように思えた。

「……私は哲夫さんのとは、少し違うかもしれないけど、父親がドラムを叩いてました——」

ポツリと、加奈子が話し始めた。

「おぉ、そうなんだね」

「はい、なので、子供の時は、よくドラムを教えてもらってました。父親の膝の上に乗っけてもらって、それで、そのままの体勢で、父親がドラムを叩いてくれたりして」

「そっか、それはいいな」

「はい、楽しかったですよ。今もよく父親とは、ドラムの話をしたりします」

「いいね。俺の家族は、ドラムを叩けないし、そういう話も全然しないから、うらやましい」

気付けば、中学校のグラウンドでは、もう授業が始まっているのか、生徒たちが二組に分かれて、何らかの球技で、対抗試合を行なっているようだった。時たま、ワッと、小さな歓声が上がったりもしていた。

哲夫は、電話をしながら、部屋の中を移動し、居間の中央に置かれた、食卓テーブルに備え付けの、硬く四角い木製の椅子に座っていた。

その椅子に腰かけて、正面を見ると、外に面した窓のほうを向く形となり、そして、窓の外には、きれいな冬の空が広がっているのが見え、たしかに、加奈子の言ったように、気持ちのいい気候なのだろうなと思ったりもした。

そして、また哲夫は口を開いた。

「……ヘヴィメタルとか、ハードロックをよく聴いてたんだけど、あんまり誰かと分かち合うといったことはなかったな。好きだったけど、はずかしさもあった」

「はずかしかったんですか」

「うん、そうだね…。今になってみると、堂々と、好きだといえばよかったなと思うけど、当時、自分がよくいたライブハウスや、スタジオ周りの人たちは、アンチ・ヘヴィメタル的な雰囲気があって。なんか言っちゃいけない気がしてたんだ」

「言えばいいのに」

「……まあね、それに自分は、一番年下だったというのもあったな」

「そっか」

ふと哲夫は、小物入れの中から、爪切りを取り出し、ついこないだ切ったばかりなのにな、などと思いながら、少し伸びた手の爪を、カチカチと切り始めたのであった。

すると、加奈子が、

「あれ、哲夫さん、煙草吸ってましたっけ」

と、聞くので、

「いや、吸ってないよ。あ、そっか、これは、ライターの音じゃなくって、爪切りの音だね」

「あ、そっちか」

「うん、まあ、似てるよね」

「似てますね」

「——ところで、加奈子ちゃんは、いつから煙草を吸ってるんだい」

「あぁ、いつからなんだろう。でも、ずっと吸ってますね。煙草吸って、ボーッとしながら、河原を眺めてますね」

「それは、なんかよさそうだね」

「なかなか、いいですよ。夜だったら、ラジオを流したりして、ビール飲みながら、とか、ですね」

哲夫は、ラジオを流しながら、河原で飲むビールのことを思い浮かべながら、こう言った。

「でも、加奈子ちゃんは、何か、いい時間の過ごし方というか、そういうものを、たくさん知ってそうだね」

「そうですか」

「うん、まあ、何がいい時間かは、人それぞれだろうけど、でも、加奈子ちゃんが、心地いいと思える時間だったり、落ち着ける場所とかは、俺は何だか信頼できる気がするんだよな」

と哲夫は言った。

「あぁ、何だかうれしいです。——えっと、場所という言葉で思い出したんですけど、私が前に勤めていた、町の小さなお肉屋さんがあって、そこの社長は、もう仕事のほとんどを、息子さんに譲って、でも、店には、毎日顔を出してて」

「働いてるって言ってたね」

「はい。で、社長も、といっても、もうおじいさんなんですけど、煙草を吸う人で、それで、よく喫煙所で一緒になってたんですよ」

「へぇ、そうなんだね」

加奈子は続けた。

「いろんな話を聞かされたんですよ。二人いる息子たちの仲が悪いとか、アルバイトにギターを弾いてる奴がいるとか、いまだに、街中を散歩し続けているとか」

「社長の話なんて、なかなか聞けるもんじゃないから、いいね」

「そうかもしれませんね」

「うん」

「それで、その中で、印象に残っているのが、社長が、ずっと煙草を吸ってきた場所のことで、、、会社の近くには、大きな公園があるんですけど、その公園の一角に、だだっ広い野原があって、そこが、社長のお決まりの喫煙場所だったらしいんです」

「へぇ」

「そこで、煮詰まった仕事のことや、家族のことなどを、見つめ直すのか、あるいは、一旦、忘れるのか、わかりませんけど、とにかく、そこで一服するのが、社長の、長年の習慣だったみたいで。——でも、ある日、いつものように、そこで煙草を吸っていると、作業服を着た、市役所の職員たちがやってきて『ここは、喫煙禁止区域です』という看板を建て始めたらしいので、抗議したらしいんです。『お前ら、何してるんだ』って」

「うん」

「そうしたら、職員さんも、ちゃんと、というか、話を聞いてくれる人だったみたいで、長いこと、いろんなことを訴えたらしくって。何でも『俺は五十年前から、ここで煙草を吸ってるんだよ』とも、言ったらしいんです」

「それは、すごい…」

「すごいですよね。——でも、そんなに長い間、続いたことが、人間が決めた、そんなちょっとした都合で、終わってしまうって、何だか変だなって。当人からしたら、かなしいことかもしれませんが、何か、その話を聞いて、ちょっと可笑しいよなって、思った自分もいたんですよね」

「加奈子ちゃんらしいな」

「そうですか」

「でも、社長も悔しかっただろうね」

「そうでしょうね」

と、そこまで話は続いたが、そこで会話は途切れた。

加奈子は、またカチッと音を立てて、ライターで煙草に火をつけているようだ。

その音を聞いていると、哲夫は、久しぶりに、煙草を吸いたくなってきている自分に、気が付いたのだった。そして、最後に、煙草を吸ったのは、いつだったかと考えてみると、案外すぐ思い当たった。

昨年の秋に、四国に住む友人を訪ねたのだが、空港に降り立った際、友人が車で迎えに来てくれ、友人の家まで向かう道中で、数年ぶりに一服したのだった。

その時、目にした、田園風景と、冷たく、きれいな空気の中、吸った煙草の味わいの格別さは、なかなかのものだった。

そんなことを考えつつ、その場に尽くしていると、哲夫は、ふとなぜか、数年前に、亡くなった祖母のことを思い出した。

祖母は田舎で、生まれ育った人だったのだが、定年退職してからは、家族の住む関東に越してきて、最期は、入退院を繰り返していた。

哲夫も、何度も見舞いに通っていたのだが、いつだか、病院の敷地内の屋外広場を、一緒に散歩している際、祖母が、久々に感じた野外の空気をうけて、ポツリと「やっぱり外はいいわね」と言っていたことが、ずっと印象に残っていた。

穏やかで、物静かな人だったが、自分に対してのきびしさを兼ね備えている雰囲気は、年老いてもなお、彼女自身を、包んでいた。

哲夫は、祖母のことを慕ってはいたが、そこまで親密に話をする感じでもなかった。だけど、もしかしたら、今なら、何か話せたかなと考えたりした。

そして、思い立ったように立ち上がると、スッと窓辺に近づいていった。

それから、窓に手をかけると、勢いよく開け放ったのだった。——

いつかと同じように、冷たい風が、部屋の中に入ってきた。そのはずみで、テーブルの上に置いてあった、いくつかの紙が、床の上に落ちる音が聞こえた。——哲夫は、そんなことを気にする様子もなく、ただ、そこから見える空を、じっと、眺めているのであった。

* * * * * *

目次

全話、こちらからお読みいただけます。

RELEASE INFORMATION

Hasta La Vista

classicus

2025.07.23 Release

second hand LABEL

Price: 2,500yen (tax in)

Format: CD / Digital

Catalog No: SHLT2

Track List

01 フェルメールの肖像 (free coffee ver.)

02 君の家まで (another motif ver.)

03 ブルーバード

04 Hasta La Vista

05 yokomitsu park

06 みえない

07 土曜の夜

08 ナイト・ドライブ

ZERO #1 : ZERO #2

classicus

2024.10.14 Release

second hand LABEL

Price: 2,500yen (tax in)

Format: CASSETTE / Digital

Catalog No: SHLT1

Track List

Side A 「ZERO #1」

01 真夜中

02 sea you

03 車輪の下で

04 ひらめき きらめき

05 恋の伝説

06 コチニール

Side B 「ZERO #2」

01 ホタル

02 シネマのベンチ

03 デッドストックのペイズリー

04 盟友

05 夜のプール

06 グッドナイト

The Unforgettable Flame (CD&LP)

岡山健二

CD 2023.08.02 Release

LP 2024.03.20 Release

monchént records

Price:

CD 2,200 yen (tax in)

LP 4,500 yen (tax in)

★ブックレットに書き下ろしライナーノーツ掲載

★ディスクユニオン&DIW stores予約特典:

オリジナル帯

Track List

Side A.

01. intro

02. 海辺で

03. 名もなき旅

Side B.

01. あのビーチの向こうに空が広がってる

02. 軒下

03. 永遠

04. My Darling

LIVE INFORMATION

2025.11.18 (火)新宿 red cloth

classicus

「ZERO #3 : ZERO #4」

カセットリリースライブ 〜起きぬけのルーフトップシンガーズ

出演

classicus

MOKU

Emon (from 韓国)

OPEN 19:00 START 19:30

一般 前売 3,500円 当日 4,000円 (D別)

U23 前売 2,000円 当日 2,500円 (D別)

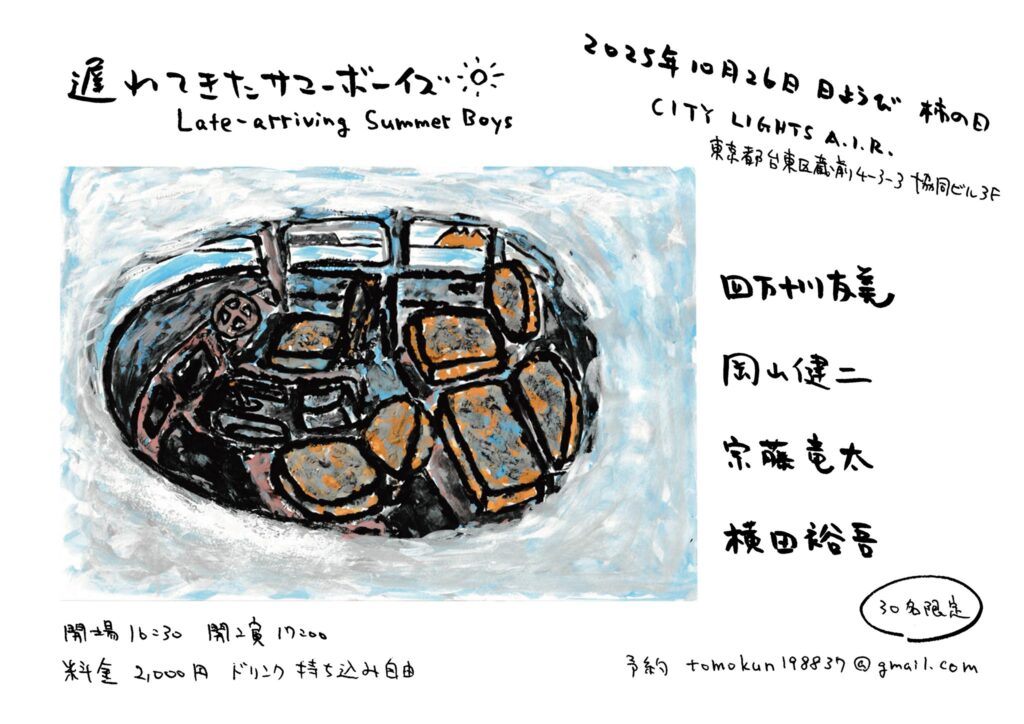

10/26 (日)東京 蔵前 CITY LIGHTS A.I.R.

遅れてきたサマーボーイズ

出演

四万十川友美

岡山健二

宗藤竜太

横田裕吾

OPEN 16:30 START 17:00

チケット 2,000円(ドリンク持ち込み自由)

10/19 (日)京都 吉田寮 未来祭

10/30 (木) 新高円寺 STAX FRED

ARTIST PROFILE

1986年三重県生まれ。12歳でドラムを始め、のちにギターとピアノで作曲を開始。19歳の時に上京し、2011年にandymoriでデビュー。2014年、同バンドの解散後は、自身のバンドclassicus(クラシクス)を結成し、音源を発表。

現在は、ソロ、classicusと並行し、銀杏BOYZ 、豊田道倫 & His Band!ではドラマーとして活動している。

【Official SNS】

岡山健二 Official SNS / リリース一覧

https://monchent.lnk.to/kenjiokayama

classicus

Web Site

https://www.classicus.tokyo/

YouTube

https://www.youtube.com/@classicusofficialchannel186