インタビュー/構成: 柴崎祐二

編集:田嶋顕(diskunion)、山口隆弘(OTOTSU編集部)

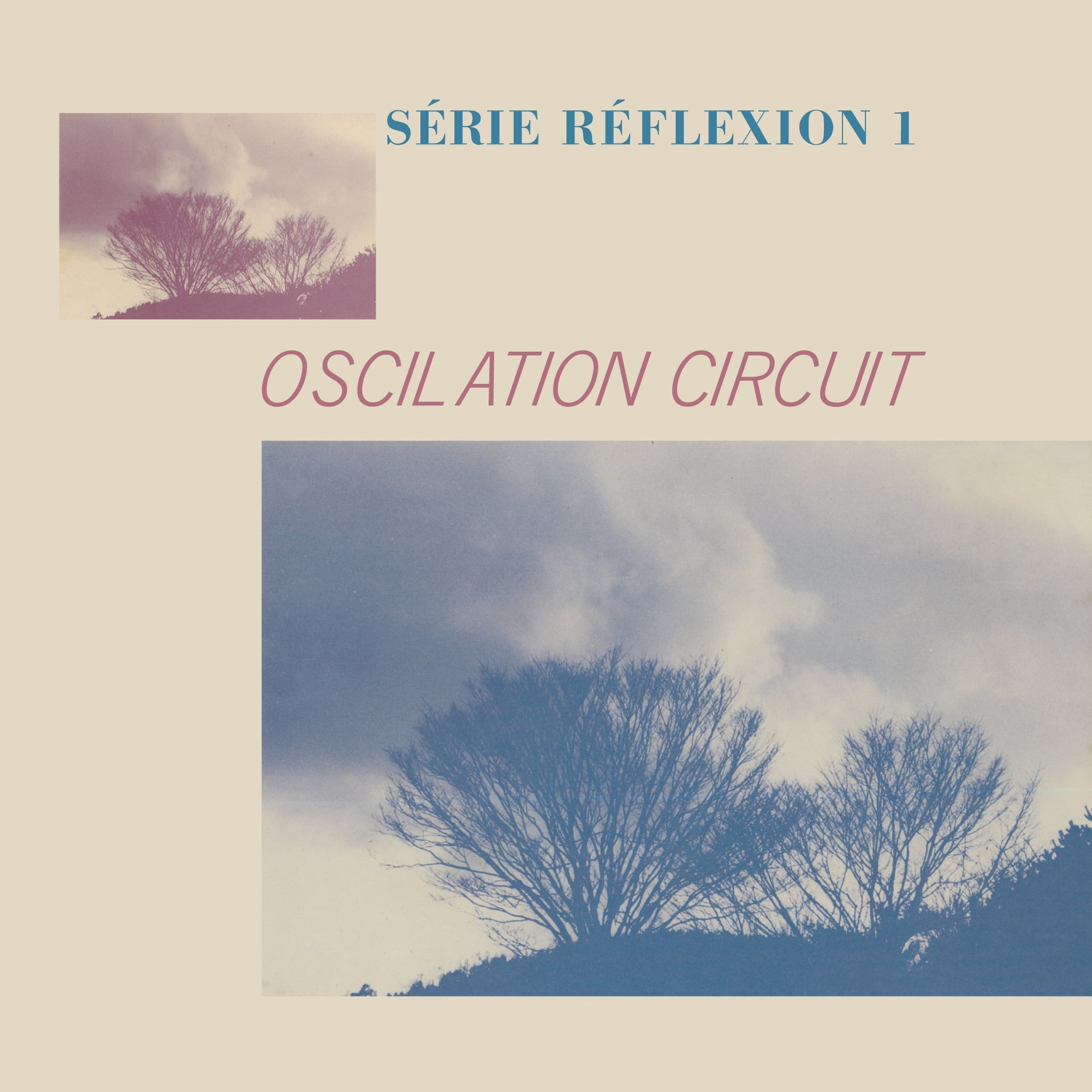

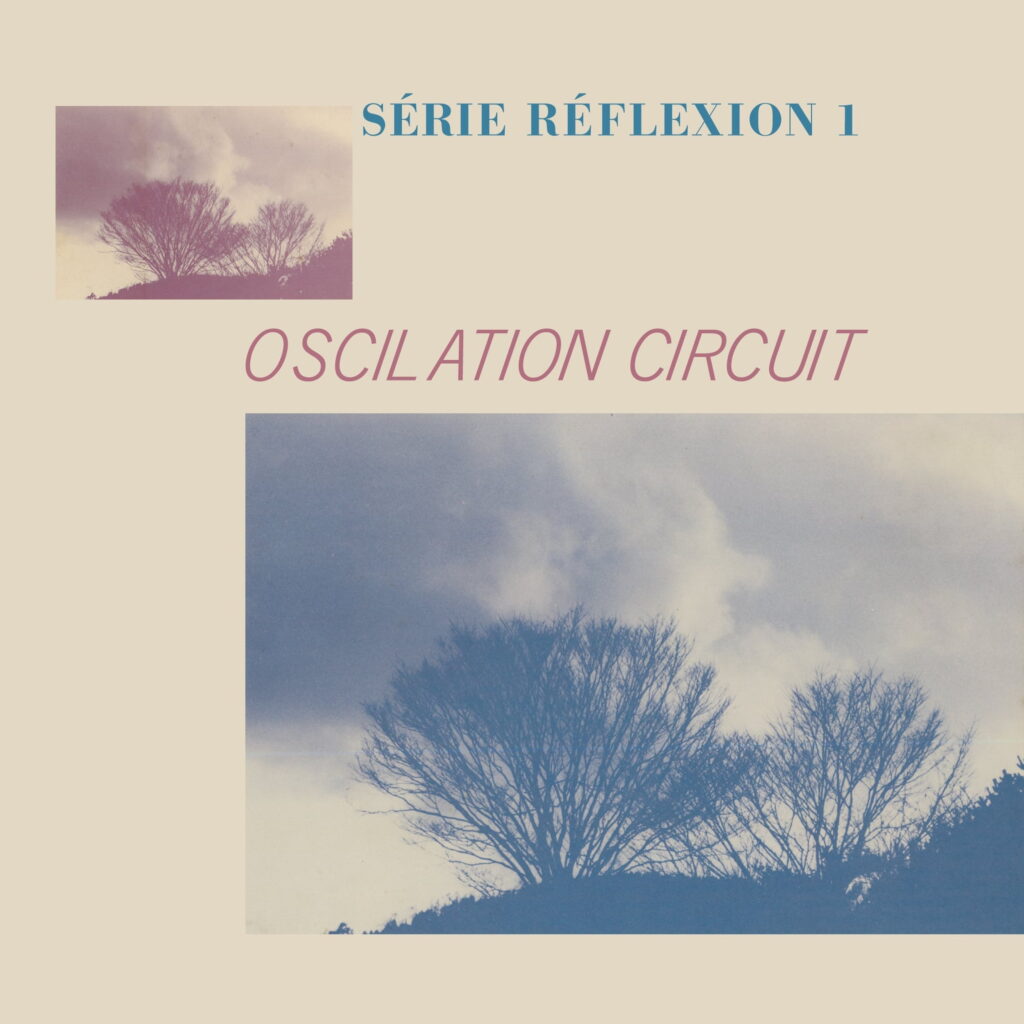

ここ数年来、世界的な注目を集める日本のアンビエント/環境音楽/ミニマルミュージックのレコード諸作の中にあって、特にリイシューが切望されていた作品=オシレーションサーキットの『Série Réflexion 1』が、未発表曲等を加えた特別盤として発売される。

同作は、現在は映画音楽作家としても活躍する作曲家、磯田健一郎のレコードデビュー作として、1984年、芦川聡設立の環境音楽の名門<サウンドプロセスデザイン>からリリースされたものだ。ごく少数のみがプレスされたという同作は、長らく一部のコアなファンのみに知られる存在だったが、電子音を排した有機的なアンサンブルやミニマルかつ静謐なサウンド、美麗な音響、美しいアートワーク等から、ネット上を中心に熱い支持を集め、現在では国内外を問わず多くのリスナーのトップウォント盤の1枚となっている。

ついに再登場した『Série Réflexion 1』。記念すべきリリースに際して、磯田本人に話を訊いた。

――子供の頃に遡って、音楽に親しむようになったきっかけを教えてください。

磯田:小学校5年生くらいのころ、父親が質流れのガットギターを買ってきて、ぼくにくれたんですよ。それを触り始めたのが始まりだと思います。

――その頃はどんな音楽を聴いていたんですか?

磯田:ぼくは1962年生まれなんですけど、子供の頃からビートルズの曲が知らないうちに刷り込まれていたんです。例えば、小学校のブランコで遊んでいると、脳内であるメロディーが流れていて、何の曲だろうと思っていたんですけど、後で「ノルウェーの森」(1965年)だったと気づいたんですよ。最初に買ったLPもビートルズの編集盤『オールディーズ』(1966年オリジナル発売、1967年日本発売)でした。

その後の体験でいうと、高校の頃にパンクやニューウェーブと出会ったのが大きかったですね。軽音部の部室にあったシンセサイザーを使ってYMOのコピーバンドをやっていました。当時、FMラジオでYMOのライブ音源をそのまま流していて、それをエアチェックしてよく聴いていました。『パブリック・プレッシャー/公的抑圧』(1980年)に収録されているものと違って、渡辺香津美さんのギターがカットされていない音源でした。

――生粋のYMO少年だったわけですね。

磯田:完全にそうですね。YMO周辺の音楽を聴いていると、ニューウェーブ的なものはもちろん、渡辺香津美さんの『KYLYN』だったり、カクトウギセッションだったり、フュージョン系にも自然に触れることになるんですよね。他にも、ディスコ、レゲエ、ダブ……いろんな要素があったので、YMOを起点にどこへでも興味を伸ばしていくことができたんです。

――ミニマルミュージックやアンビエントにはどのようにして出会ったんでしょうか?

磯田:それもやっぱりYMOからの流れですね。教授の『サウンドストリート』で、スティーヴ・ライヒやブライアン・イーノ、ペンギン・カフェ・オーケストラなどが普通に紹介されていましたから。僕は大学受験で一浪しているんですけど、その期間に一番盛んにライヒを聴いていた記憶があります。他にもフレッド・フリスに影響を受けた半分即興の音楽をやってみたり……。その一方でヤング・マーブル・ジャイアンツを聴いたり。色んな音楽が自分の中にごく自然な形で同居していたんです。

――本作『Série Réflexion 1』は、その後大学に進んだ後在学中に制作したということですか?

磯田:はい。たまたま大学の図書館で新聞をめくっていたら、「耕作者」という編集プロダクションのスタッフ募集広告が載っていて、応募したんです。そこでライティング等の仕事をやっていたんですけど、その「耕作者」のオーナーからメディテーションのための音楽を作れないかと依頼されたんです。オーナー夫婦は安保世代の方なんですけど、ちょうどそのころスピリチュアルやエコロジー等の流れに傾倒していて、マンションの一室でヨガ教室をやっていたりしたんですよ。

――どんな経緯でサウンドプロセスデザイン社からリリースされることになったんでしょうか?

磯田:音の傾向的に、これはサウンドプロセスデザインに相談するしかないよなと思っていて、提案させてもらったんです。

サウンドプロセスが以前からリリースしていた『波の記譜法』とは別のシリーズ(「Série Réflexion(セリ・リフレクション)」)名を付けたのも、あくまでこちら発の企画だったからですね。音を聴いてもらって、内容としても「乱反射」というイメージがあったので、話し合いの上、このタイトルになりました。

――サウンドプロセスデザイン主宰の芦川聡さんとはそれ以前から面識があったんでしょうか?

磯田:残念ながらそのときには既に芦川さんは亡くなられていました(筆者注:芦川聡は、1983年7月に不慮の事故で急逝した)。芦川さんは、多くの方が語っているように、日本のアンビエント音楽史に欠かせない美しい作品を残された先駆者だと思っています。

――オリジナル盤は現在のレコードマーケットで相当なレア作として知られていますが、実際のところ、何枚ほどプレスされたんですか?

磯田:正確な数字は覚えてないんですけど、多分300枚とかそのくらいなんじゃないかと思います。この内容で300枚だったら多い方だと思いますけどね(笑)。

――どういった販路で売られていたんでしょうか?

磯田:完全にアール・ヴィヴァン中心でした。逆にいうと、アール・ヴィヴァン以外ではほとんど手に入らなかったはずです。

――リリース後、どんな反響がありましたか?

磯田:それが全く覚えてないんですよ(笑)。「面白いね」くらいは言ってくれた人もいるんじゃないかとは思うんですけど……。

――坂本龍一さんが当時ご自身が関わったイベントで本作収録の「Nocturne」を使用されたという話があるようですね。

磯田:そうなんです。サウンドプロセスデザインのスタッフからそう聞きました。結局、後年に知遇を得てからも畏れ多くて直接訊くことはできませんでした……。

――坂本さんの逝去にあたって、どのような思いをお持ちですか?

磯田:「Ryuichi Sakamoto: Playing the Piano 2022」も、ラストアルバムの『12』も、色々なことから開放されたような印象を受けて、それがまたとても素晴らしいと感じていたところの訃報だったので、ものすごくショックでした。もちろん、高橋幸宏さんに関してもそうでした。いつかそういう日が来るのだろうなというのはわかってはいたんですがね……。

――片や、細野晴臣さんとは演奏会やアルバムで共演したり、音楽的な交流を結ばれていますね。

磯田:僕がやっている<といぼっくす>というアコースティックユニットのYMOトリビュート作『アコースティックYMO』(2005年)にヴォーカルで参加していただいたり、細野さんのコンサートに呼んでいただいたりしています。細野さんが音楽を担当された『グーグーだって猫である』(犬童一心監督作 2008年)でも声をかけていただいて、エンディングテーマを制作させてもらいました。自分にとって細野さんは、この人がいなければ音楽をやっていない、といえる方の一人です。

もちろんビートルズも。それとブライアン・イーノもですね。特にイーノの「アンビエント」はとても偉大な着想だと思いますし、いまだに彼の作品以上の「アンビエント作品」はないとも感じます。

――『Série Réflexion 1』には、イーノ的なアンビエント要素も感じさせつつ、さきほどおっしゃったスティーヴ・ライヒからの影響も濃く表れていると感じました。

磯田:そうですね。一口にミニマルミュージックといってもテリー・ライリーやジョン・アダムズなど色んな作曲家がいますけど、ライヒの音楽には他にない透明な印象を受けたんです。先日ライヒのあるインタビューを読んでいたら、グレゴリオ聖歌の時代からどんどん発展していった西洋音楽の歴史に対して、余計なことをしてくれたと思う、という趣旨のことを言っていて。要するに、音楽が複雑化したことで、むしろつまらなくなってしまった、と。彼は何よりも生まれたばかりの音の清々しさが好きなんだと思うんですけど、その感覚は僕もとてもわかるんです。アルバムでエレピを担当している廣橋浩さんもライヒに傾倒していましたね。大学(国立音大)の近くに下宿があって、たまにそこに遊びに行くと「これを演奏してみよう」と言われて「クラッピングミュージック」の譜面を渡されるんですよ。アパートの中二人でパチパチパチパチって手を叩いて演奏していました(笑)。

あと、ミニマルということでいうと、キング・クリムゾンの『ディシプリン』(1981年)の存在も大きかったかもしれないですね。特に「フレーム・バイ・フレーム」っていう曲は相当ライヒ的。ミニマルな要素をポップミュージックに昇華させるというのにすごく刺激を受けました。

――オシレーションサーキットというユニット名は何に由来しているんですか?

磯田:ジャケットにも風景や生き物の痕跡を意味する画像を使っているんですが、空間と生命の「発振」を意識してその名を付けました。

――この写真を見ながらアルバムを聴いていると、なにやら空間が揺らいでぼんやりとしていくような感覚に包まれますね。

磯田:例えば「Nocturne」という曲は高校の頃すでに作曲していたものなんですけど、いわゆる「入眠幻覚」をテーマにしているんです。そういう入眠時の感覚と空間や生命のゆらぎ、発振みたいなイメージが重なり合って頭の中にあったんだと思います。常夜灯の仄暗い光に包まれながら延々と音を聴いて不思議な夢を見ている感覚というか……言語化できない、様々な感覚が混じり合った状態ですね。

――半眠状態の時って、いわゆる共感覚的というか、音とか色彩が不可分なものとして感じられるときがありますね。たしかにこのアルバムを聴いていると、頭の中に色彩的なイメージが湧いてきます。

磯田:1983年にイーノのインスタレーション展を見ているんですが、音と視覚の重なり合いということでいうと、それにも少なからず影響されていると思います。

――アルバムの中でシンセサイザーを一切使わず、鍵盤はあくまでエレピやオルガンだけ、というのにも興味を惹かれます。YMOからの影響含めてかねてからシンセサイザーには親しんでいたと思うのですが、なぜ使用しなかったんでしょうか?

磯田:シンセサイザーの質感はこの作品にとってまったく不要でしたね。特にYAMAHA DX7などの当時の最新シンセは全然そぐわなかったと思います。たとえば今、サンプリングで簡単にオーケストラの音が作れちゃうわけですけど、オーケストラの人に、なんでそうしないんですか?って訊いているのと同じというか(苦笑)。やっぱり、生の楽器は音のソノリティだとか空間性っていうのが圧倒的に違うんですよ。

当時はDX7とかKORG M1とかが出てきて、デジタルシンセサイザーが急速に発展していた時期でした。それらは名機だと思うし、いまでも色的に混ぜこむために使うときもありますけど、何より楽器としての強度、音としての強度が高いものを使いたいという気持ちが大きかったんです。シンセサイザーは初めから抽象化された音響だと思うんですけど、抽象化された音響で抽象化された音楽をやるっていうのは違うんじゃないかなと考えていたんですね。

――当時、例えば「マインドミュージック」というキーワードのシンセサイザーを使った音楽が沢山作られていたと思うんですけど、やはりそういうものに興味はなかったんでしょうか?今では「ニューエイジ系」に括られているような……。

磯田:そういう音楽の存在を全く否定するつもりはありません。後に僕もビジネス的にそういうCDを何枚か作っていますしね。なんというか、「環境音楽」っていう言葉のハコが大きすぎるんですよね。ミニマルミュージックから、単なるBGM、なにがしかの心理的/身体的な効能を謳う実用的な音楽までそこに入れられてしまう。

そういう意味でも、イーノの「アンビエント」というコンセプトやサウンドはミューザック的なものへのアンチテーゼでもあるわけで、なかなか超えられない存在だなと思います。『ミュージック・フォー・エアポート』(1978年)は、テープループの操作によって音それ自体で空間を作ろうとしたという点が重要だと思うんです。対して、これは決して批判ではないんですけど、例えばクラシック曲をシンセサイザーに移し替えた冨田勲さんの作品というのは、ある種疑似空間的というか、聴き手が思い思いに物語をその疑似的な空間の中で構築できてしまうものだと思うんです。僕が当時やりたかったのは、むしろ聴き手が任意に入り込むこともできるし、同時にそこから出ていくこともできる音楽だったんです。

――ここ数年来、吉村弘さんや芦川聡さんの作品等、かつて日本で作られたアンビエント〜ミニマルミュージック的なレコードが海外でも高い人気を得て、例えばYouTube上でも大変な回数が再生されたりしています。本作『Série Réflexion 1』も少なからずそうした文脈で支持されているように思うのですが、作られた本人としてはどう感じますか?

磯田:細野さんの『花に水』(1984年)がいきなりサンプリングネタに使われる(筆者注:2019年、米国のインディロックバンド、ヴァンパイア・ウィークエンドが、アルバム『ファーザー・オブ・ザ・ブライド』収録の「2021」で、同カセットA面曲「TALKING あなたについてのおしゃべりあれこれ」をサンプリングした)のとか、すごく面白いですよね。リアルタイムの感覚からすると、あれを使うんだ!という驚きがあります。

『Série Réflexion 1』に関しても、実はディスクユニオンさんからのコンタクト以前、アメリカやヨーロッパから再発のオファーが来ていたんです。けど、僕自身はなぜそういうことになっているのかあんまり自覚してなくて。ディスクユニオンさんから教えてもらってはじめて「そうなの?」、と知ったんです。それで、ネットでオシレーションサーキットのことを検索してみたら、知らない間にファンの英語レビューが載っていて、これは完全に僕という人格を離れた別の存在として受容されているんだなということがわかりました。もちろん、このアルバムは自分にとっても愛着があるし大切な存在なので、今になって評価してもらえるのは嬉しいです。けど、最近の現象自体は正直にいえば他人事っていう感覚が近いですね(笑)。

――さきほど「ビジネス的に作った」とおっしゃったCDは、おそらく1990年代初頭に<アポロン>社からリリースされた一連の作品のことだと思うんですが、それこそ今YouTube上ではそれらが相当な人気になっていますよね。

磯田:そう。それも驚きです。ある日、紀伊國屋書店で立ち読みしていて、自分の曲に似た曲が流れているなあと思っていたら、その<アポロン>盤が流れていた、というのもありました。あとは、NHKの番組でBGMに使われたりも。どう使ってもらってもいいんだけど、正直にいえば、あれらのCDは先方からのオーダーありきで完全にビジネスとしてやっていたものだから、作り方にしてもオシレーションサーキットに比べれば安易ではあるんです。実際、忸怩たる思いもある……といいながらジョン・ケージのオマージュを密かに混ぜ込んだりもしているんですけどね(笑)。

以前、あるホスピスでこのCDを末期がん患者の方に聴いてもらったら、その方が「すごくきれいだね」と仰っていた、という話を聞いたんですよ。そうするともう、音楽というものは造り手がどう思っているかとかそんなレベルで語るべきものでもないなと思います。一旦世に出たら、誰が作ったとかを全部すっ飛ばして聴き手個々人のものになっていくんですよね。それは本当に嬉しいことですし……だから、ネット上で僕の音楽がたくさん聴かれているというのも、本当にありがたいですよ。

――今回の再発盤には、「Nocturne」の再録版や続編として書かれた「Nocturne Ⅱ」の各バージョンが追加収録されていますね。

磯田:はい。実はディスクユニオンさんからお話をいただいた際には<アポロン>の音源を追加する案もあったんです。少しずつ話を進めていったんですけど、改めて聴き直すとあまりにもオシレーションサーキットに作品性がかけ離れていて、やっぱり難しくて。それなら、ということで、再録版や続編曲を収録したんです。

まず「Nocturne – New Recording」は、アルトサックスにといぼっくすの大城正司さん、エレクトリックピアノに西川幾子さんを迎えて2021年に録音されたバージョンです。最小限の編成で再録音を行ったもので、よりシンプルな響き、より旋律線を際立たせた音にしてみました。

――クラシック奏者の方ならではの美麗さを感じます。

磯田:まず音色が違うんですよね。大城さんは、オリジナル録音に参加している須川展也さんの東京芸術大学での最初の弟子でもあるんですよ。「夜曲 Yakyoku」は、「Nocturne」の続編として書かれた「Nocturne Ⅱ」を、といぼっくすの編成向けにアレンジした録音です(筆者注:元は2008年リリース作『THE TOYBOX – Garbage Collection』に収録されていた)。それと、「Nocturne II – Take1」と「Nocturne II – Take2」は、同曲を上述したメンバーで2021年に再録音したものです。

――近年は映画音楽の分野でご活躍されていますが、今も何かのプロジェクトに取り組んでらっしゃるのでしょうか?

磯田:今はまだ言えないんですけど、個人的なプロジェクトを内々で進めています。若い頃は短気かつ強権的なやり方でスタジオ仕事を続けていたんですけど、1999年の『ナビィの恋』(中江裕司監督)以降映画音楽に関わってから音作りへの考え方が変わり始めたんです。そもそも映画の制作現場って音楽担当が強権を発動してどうのこうのっていう形じゃないし、音楽の作り方としても原初的なところまで戻らなくてはならない。またその後身体のあちこちに不具合が出てきて、検査したら重い甲状腺機能亢進症だった。短気さもこれによる代謝の異常による部分が少なからずあって、とくに治療をはじめた東日本大震災以後、だいぶ音作りへ向き合い方が変わりつつあるようにおもいます。

――『ナビィの恋』には出演もされていましたよね。

磯田:はい、演奏シーンに出ています(笑)。ただスコアを作って提供するという正統的な映画音楽作家も素晴らしいと思うんですけど、自分としては、ストーリーの中に音楽が入り込んでいて、映像と相互に影響しあうような形が楽しくて。「自分はこうだ!」という世界ではなく、色々な人の思いが入っているものに惹かれます。もちろん監督が中心にいるわけだけど、実際の映画作品というのは、音担当だったり美術だったり色んな人の映画への思いが盛り込まれて作られていくんですよね。そういう意味では究極の共同作業ともいえる。お互いが担当している分野は専門性が高くてわからないけど、編集を経ることによってだんだん全体像が見え始めてくる。その面白さに取り憑かれてしまったんです。結局、いつまでも僕は現場で何かを作ることに携わっていたいんだと思います。

Release Information

Oscilation Circuit – Série Réflexion 1

Oscilation Circuit

2023.06.21 DIGITAL RELEASE

Silent River Runs Deep

2023.06.21 LP+12inch RELEASE

5,720円(税込)

2023.07.19 CD RELEASE

2,530円(税込)

ジャパニーズ・アンビエント/ミニマル・ミュージック史における不朽の名作『Oscilation Circuit – Série Réflexion 1』がついに全世界配信リリース!

日本環境音楽の草分け、芦川聡により設立された”サウンド・プロセス・デザイン社”が1984年にLPとして配給、今日に至るまで神秘のベールにつつまれた作品の全貌がついに明らかになる。

今回のリリースでは、オリジナルのLPに収録されていた3曲に加えて、2021年に録音され未発表であった「Nocturne」の再録バージョン、「Noctune」の続編となる「NocturneⅡ」の音源が収録され初公開となる。

エリック・サティ、クロード・ドビュッシー、ジョン・ケージ、スティーヴ・ライヒ、ブライアン・イーノ、細野晴臣、1980年代初頭のキング・クリムゾンといった偉大なアーティスト諸作への思索に富んだ返答。国内外を問わず再発を熱望する声の絶えなかったジャパニーズ・アンビエントの傑作。音楽ファンであれば必聴の1枚となることは間違いない。

【柴崎祐二】

しばさき・ゆうじ

音楽ディレクター/評論家。1983年埼玉県生まれ。2006年よりレコード業界で制作/宣伝を担当し、多くの作品のA&Rを務める。2016年からはフリーのディレクターとして音楽制作に携わる他、評論家としても活動。単著に『ミュージック・ゴーズ・オン〜最新音楽生活考』(2021年 ミュージック・マガジン)、『ポップミュージックはリバイバルをくりかえす 「再文脈化」の音楽受容史』(2023年 イースト・プレス)、編著に『シティポップとは何か』(2022年、河出書房新社)等。

Twitter: @shibasakiyuji