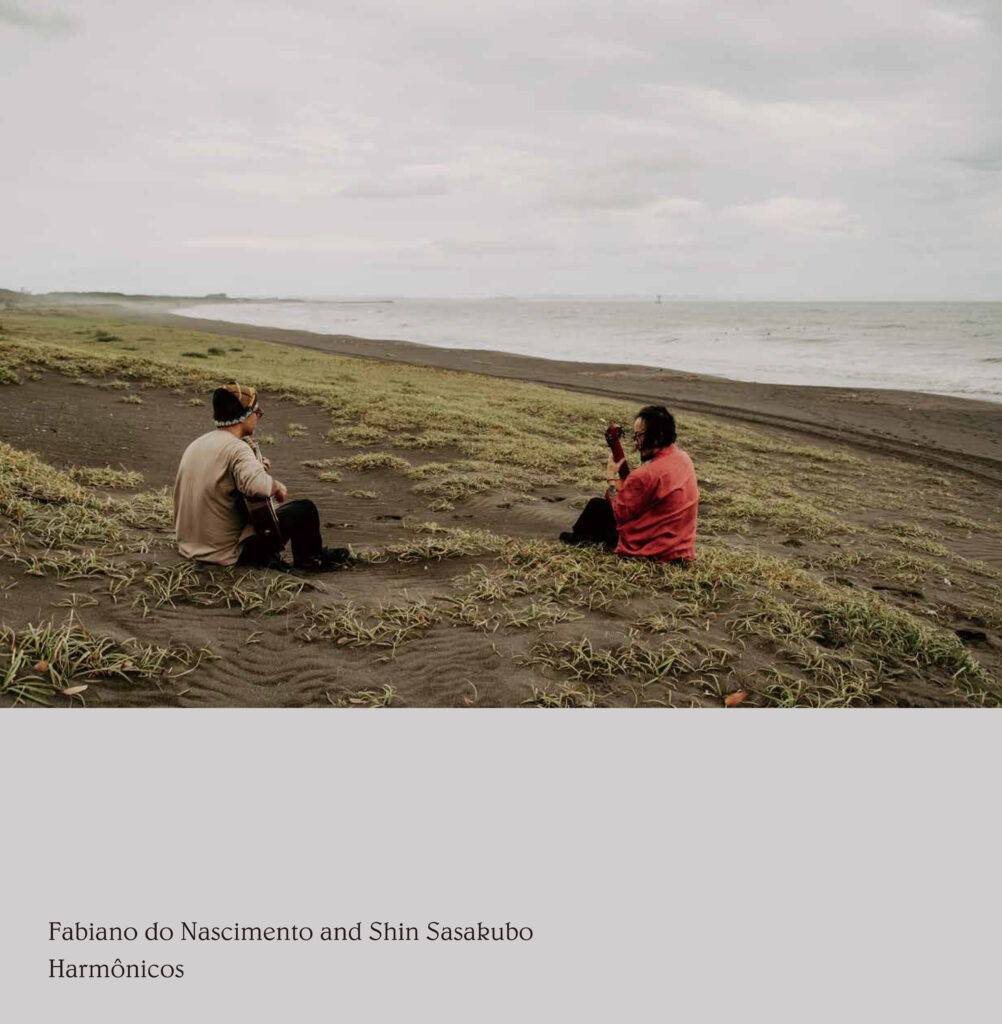

アルバム『Harmônicos(アルモニコス)』は、二人のギタリスト、ファビアーノ・ド・ナシメントと笹久保 伸が、湘南の海に近い大磯にあるスタジオSALOに3日間滞在して、レコーディングされた。生活の延長にある録音環境を目指したという、居心地の良い空間を提供するSALOなしには生まれなかったアルバムだ。

レコーディングだけではなく、ポスト・プロダクション、ミキシング、マスタリングもSALOを主宰する井口 寛氏が一貫して手掛けた。僕はプロデューサーとして、その場に立ち会い、曲がリアルタイムにでき上がってくるのを目の当たりにして、アルバムが完成した暁には、井口さんに話を伺いたいと思っていた。

もう20年ほど前になるが、自分が企画をしてレイ・ハラカミも出演したイヴェントでPAを担当していたのが井口さんだった。その時以来の再会となった。その間に井口さんはミャンマーでのフィールドレコーディングなど、興味深いプロジェクトを進めてきた。『Harmônicos』は、井口さんの経験と感性が刻まれたアルバムでもある。(原 雅明)

構成:原 雅明 – Masaaki Hara

編集:篠原 力 – Riki Shinohara(OTOTSU)

写真:三田村 亮 – Ryo Mitamura

Special Thanks:STUDIO SALO, Iguchi Hiroshi

Artist : Fabiano do Nascimento and Shin Sasakubo

ファビアーノ・ド・ナシメント & 笹久保 伸

Title : Harmônicos

アルモニコス

レーベル : rings

フォーマット : CD, LP, Cassette, Digital

価格 (CD) : 3,300円 (tax in)

JAN (CD): 4988044124318

品番 (CD):RINC128

価格 (LP) : 4,400円 (tax in)

JAN (LP): 4988044124325

品番 (LP):RINR18

価格 (Cassette) : 2,750円 (tax in)

JAN (Cassette): 4988044124332

品番 (Cassette):RINT2

SALOはこういう使い方をして欲しかった!

原雅明(以下、原):二人が録音でやる音楽を、僕は事前には一切知らされておらず、録音前にBAROOMで二人のコンサートがあって、そこで数曲一緒にやったのを聴いただけでした。蓋を開けてみないと分からない状況で、井口さんに録音をお願いするという、かなり無茶ぶりをしてしまったのですが、井口さんは、事前にどんな想定をして、録音に臨んだんでしょうか?

井口 寛 (以下、井口):事前に二人のことを知ろうとインタビュー記事に目を通していた時に、大きな共通項を感じていました。それはブラジルとペルー、二人とも土地に根付いた文化を音楽的背景に持ちながらも、今現在ファビアーノさんはLA、笹久保さんは秩父を拠点として、それら背景に固執せずに自分の音楽を作っているという点です。そこは凄く大きな共通項だと思っていて、その感覚が共通しているから大きな心配はしていませんでした。

原:ギタリスト同士のシンプルな録音でしたが、SALOの録音現場に立ち会ってみると、二人が対面で向き合って演奏する位置にしても、マイキングにしても、井口さんがいろいろ準備をされて、気持ちよく演奏できる場ができてました。実際、録音はスムーズに進んでいったと思いますが、今回、大切にしたことを教えてください。

井口:同じギターという楽器を使うので、二人の個性を捉えたいとは考えていました。録音した後に過度な加工はしない想定もしていましたね。加工を重ねていくと良い意味でも悪い意味でも平均化していく印象があります。一般的に良いと言われる音に近づいていくというか。今回は二人の個性を感じられる音作りをしたいと思ったので、まず同じ条件で記録できるように、同じマイクとマイキング、同じHA(ヘッドアンプ)を使っています。原さんが、二人のデュオ作品をプロデュースをしようと思ったきっかけって何だったのですか?

原:ひとつは、二人の共通の友人であるサム・ゲンデルの存在ですね。彼が以前やっていたインガというトリオが好きで、その音源をringsからアルバム『inga 2016』として2021年にリリースしたんです。その時にサムさんから、当時ファビアーノさんとよく演奏していて、彼からブラジル音楽を教えてもらったという話を聞いたんです。

一方で、笹久保さんはサムさんと素晴らしいアルバム『SAM GENDEL & SHIN SASAKUBO』を作りましたよね。そこから、自然に次はファビアーノさんと笹久保さんが交わらないかな、というアイデアが浮かんできたんです。あと、笹久保さんが次々とコラボレーションの相手を見つけて制作していくのを驚きを持って見ていたので、ファビアーノさんとの制作を自分も見てみたいというのもありましたね。実際に録音が始まってみて、どう感じましたか?

井口:まだ曲が定まっていないんだ!と素直に思いました(笑)。その一方で、アイデアを出し合いながら曲作りが始まった時に、「SALOはこういう使い方をして欲しかった!」という嬉しい気持ちにもなったんです。

印象的に使われたユニゾンとハーモニックス

原:ギターのデュオは、いろいろ難しい面があると思います。笹久保さんは、デュオの場合、ユニゾンで演奏することを意識すると言っていて、ユニゾンで良いハーモニーが生まれる瞬間はこの録音でもありましたね。

井口:確かに、ユニゾンとハーモニックスは今回の録音の中で、印象的に使われていましたね。これは勝手な想像ですが、譜面に落とし込む様な曲を作り込むのではなく、ギターの響きや二人の音色が重なった時の音のテクスチャーや美しさ、フレーズの面白さなどをこの作品で二人は追求しようとしたのではないかと思います。

二人の制作スタイルの違いはありました。笹久保さんは、アルバム一枚を1日で録り切ってしまう人。たぶん、事前に収録曲を入念に準備・練習を繰り返してからスタジオに入るのだと思います。以前に、別件で録音させてもらった時も一曲を何テイクも録ることはありませんでした。一発で決めてくる人だなという印象です。

一方でファビアーノさんは、スタジオに入ってからアイデアを試し、ダメだったら次のアイデア、良い感触だったらそのアイデアを膨らませながら、作り込んでいく印象です。LAでサム・ゲンデルたちとのレコーディングセッションの話をしてくれて、「スタジオに入って、アイデアを出し合っているうちに自然と形になっていくんだ」という話をしていましたね。

原:ハーモニックスに拘る、大事にするということは、ファビアーノさんも笹久保さんも言っていたことなんですが、録音で特に留意したことはありましたか?

井口:これはハーモニックスに限った話ではないですが、マイキングの際は音が綺麗に響くポイントを探りました。

原:井口さんから見て、二人の演奏、音の出し方で、特徴的に感じた点を教えてください。

井口:笹久保さんは、アコースティックの音色のみ、エフェクターは一切使いません。ラインの音だと、繊細なピアニッシモとピアノの差異を出すのが難しくなるそうです。楽器からの出音も大きくて、中域が粘るような音色という印象です。その一方でファビアーノさんはラインの音、エフェクターも多用した音作りをしています。楽器の生音は小さいのですが、その分繊細というか、美しい音色の演奏だなという印象です。たぶん音そのものへの美意識が強いんだと思います。

クリックを使って演奏する曲が多かったのは意外でした、ファビアーノさんはともかく笹久保さんの音楽と、グリッドにピッタリ合った演奏が結びつかなかったので。笹久保さんは、縦(テンポ・リズム)がグリッドにピッタリ合っていなくてもよい演奏をしている人だと感じていて、アンデスに限らず土着の音楽は縦の不揃いが許容されたり、テンポがとても揺らぐという印象を持っています。笹久保さんは秩父の郷土芸能もリサーチしているから、その影響もあるかもしれませんね。

原:笹久保さんがクリックを聴いて演奏するんだ、というのは確かにちょっとした驚きでした。でも、ジャメル・ディーンのビートで演奏したり、カセットテープのループと合わせて演奏したりもしているので、クリックが鳴っていても、自分なりに柔軟性のある演奏ができるのだろうなと、逆に感じました。

井口:一方でファビアーノさんはグリッドにピッタリと合わせてきます。ルーツが南米にあるから揺らぎがあるかと勝手に想像していたけど、全く違いました。彼は子供の頃、メトロノームを動かしながら、ひたすら同じフレーズを繰り返し演奏する習慣があったそうです。練習というより習慣という雰囲気で話してくれたと思います。だから、「どんな演奏家と演奏しても、僕がメトロノームのように演奏することができるから、相手は合わせやすいんだよね」という話をしていました。だけど、今回の笹久保さんの揺らぎをだいぶ許容している。その辺が、作品にも見え隠れしていて面白い点の一つだと思っています。一曲目の「Primeiro Encontro」を聴いて認識してもらえると思います。

原:「Primeiro Encontro」は二人の良さが出た曲ですよね。ルーパー使っているんじゃないかと思うような機械的な反復から、だんだん揺らぎが生じてきて、でもずっとリズミックな心地良さは維持されている。二人の駆け引きというか、許容度合いというか、その面白さも感じた曲です。

根底にあるアンビエント

井口:今回の作品の印象として、「譜面に落とし込む様な曲を作り込むのではなく、ギターの響きや二人の音色が重なった時の音のテクスチャーや美しさ、フレーズの面白さなどをこの作品で二人は追求しよとしたのではないか」と言いましたが、Leaving Recordsの音源の中にも同じ印象を抱く曲が多いし、近年の映画音楽にも同じような印象を持っています。これは近年のアンビエントミュージックの盛り上がりからの流れからなのですか? 今回収録されている「Após a Tempestade」も凄くシンプルな構成なんだけど、なんか聴けちゃう感じがあります。

原:CDと配信ではラストに入っている「Flow」が、アンビエントと言っていいサウンドですよね。ドローン的な持続音と単音の短いフレーズだけで、聴かせる空間を作ってます。いままでの二人にはなかったタイプの曲だと思います。なぜこの曲を作ったのか、肝心なことを二人に訊くのを忘れてましたが(笑)、井口さんが指摘するようにあまり作り込む感じではない録音の流れから、自然に生まれた曲だったんではないでしょうか。あと、クリックを使い、グリッドに合ったファビアーノさんの演奏と、そこからの笹久保さんの揺らぎが、絶妙な聴きやすさに繋がっているようにも感じました。

ファビアーノさんが近年、エフェクトをライヴでも録音でも使うようになったのは、Leavingからのリリースの影響もあるでしょうね。また笹久保さんは、カルロス・ニーニョとの制作からそうしたサウンドへの関心もあったのだと思います。だから、『Harmônicos』はギター・アルバムですけど、根底にはアンビエントもあると感じています。

近年のアンビエントへの関心の高まりには、いろんな要因があると思うんですが、良い音響や良い環境が、アーティストからもリスナーからも求められているのがひとつあると感じます。そこにアンビエント的なサウンド(あるいは考え方や捉え方も)は自然にフィットしているように思いますね。

録音後の編集に、特にファビアーノさんは拘ってましたよね。僕も近くで見てはいましたが、実際にどういうやり取りが行われていたのかは詳しくはわかりませんでした。実際、どんなことが行われていたんですか?

井口:だいぶ時間が経っているので記憶が朧げですが、重ね録りした素材の抜き差しや、尺を少し変えたり、構成を変えたりとかですかね。でもファビアーノさんが一番拘っていたのは、二人の音色だったと思います。編集を始めた段階では、ファビアーノさんのラインの音も使っていて、二人の音を並べた時にしっくりきていない様子でした。ラインの音をミュートして、マイクの音だけで並べてみたら途端にしっくりきたようで、それからの作業はスムーズだったように記憶しています。

大きなブースで向かい合って録音する環境

原:SALOだからこそ、今回の録音で活かせた点はありましたか?

井口:あると思います。SALOを作る時に「家みたいなスタジオを作りたい」と建築士に伝えました。日本の商用スタジオって良くも悪くも似通った内装が多いですよね。それは、第一に音響のことがあって、物件の制約などもあるからそうなっていると思うのですが、自分で作るなら全く違う雰囲気にしたいと思ったんです。窓を残したから自然光が入って時間の経過が分かるけど、防音性能はハイスペックなスタジオよりも落ちるし、壁の仕上げも無垢材だからブースの響きも個性があります。もちろん、壁床天井を浮かす構造だったり、電源を綺麗にすることだったり、スタジオとして抑えるポイントは抑えたつもりです。でも完璧ではありません、それよりも居住性を大切にしたかったんです。ゆったりとした心持ちで制作に取り組んでもらいたいと考えました。今回はその雰囲気が録音のスタイルに合っていたと思います。仰々しいスタジオだったら、もっと煮詰まっていたんじゃないかな。

原:SALOに初めて伺った時に、日本のスタジオっぽくないな、とまず感じました。スタジオのブース内でやるライヴやトーク・イヴェントにも参加して、フリー・スペースとしてコミュニティの場にもなっているのも知りました。もう大昔ですけど、シカゴでジョン・マッケンタイアのスタジオに行ったときのことをふと思い出しもしました。生活の延長にスタジオがあって、音作りをしている感じがしたんですね。

井口:一般的な商用スタジオだと、音が遮断された複数のブースがあって、楽器毎にブースを分けて録音するケースが多いです。それは、録音中の録り直しや録音後の編集・ミックスの利便性などを考えてのことですが、SALOのブースは一つです。プロジェクトにもよりますが、演奏者にとっては厳しい環境です。でも大きなブースで向かい合って録音する環境をつくりたかったんです。私は、コロナ禍前の約10年を東南アジアのミャンマーという国で土着音楽の録音に費やしてきました。代表的なミャンマーの土着音楽の中に、サインワイン楽団という合奏形態(7名が一般的)があります。録音はセクション毎に分けて録ることもあれば、全員同時に録音することもあるのですが、演奏の印象がかなり違うんですね。前者は整理されて行儀が良くなり、後者はズレ・ブレも目立ち荒々しく感じられます。私は後者の躍動感にとても惹かれ、スタジオを作るならブースが一つのスタジオと当時から考えていたんです。

リヴァーブへの拘りと小さい音への配慮

原:そうした録音面から、特に思い出深い曲はありますか?

井口:印象的なのは録音時の記憶が鮮明に残っている「Primeiro Encontro」と「Cantiga de Caicó」です。「Primeiro Encontro」は終始リズムを刻む笹久保さんのハーモニックスが印象的で、彼が「簡単そうに見えて、ハーモニックスを弾き続けるって凄く難しいんです」と興奮気味に言っていたのが印象的でした。リズムの絡みが二人の呼吸のようで絶妙なバランスで成り立っている曲だと思っています。アルバムの冒頭にうってつけの曲ですよね。

「Cantiga de Caicó」は、ファビアーノさんが気に入ったフレーズを発見して、スイッチが入ったかのように体を揺らしながら演奏を始めたのが印象に残っています。元々、別々に録ったセクションを大胆な編集で一つの曲に繋いだのですが、二人の音楽性が編集によって上手く表現できたと思っていて気に入っています。原さんは、印象的な曲はありますか?

原:僕も「Primeiro Encontro」ですね。録音現場で最初に聴いたときに、2本のギターの絡みようが見事で、ゾクゾクしたのを覚えています。でも、他の曲もどれも本当に印象的です。実際にSALOでその場で聴いた曲は、断片的にでき上がっていたものもあれば、ほぼ完成されたものもあって、さまざまでしたが、それだけに井口さんから最終的な完成版が上がってきて聴いたときに、「ああ、こうやって音楽って仕上がってくるのか」って今更ながらに深く感じ入ったんです。

ライヴ録音でもないし、個人作業でもない、でもその両方の要素が入ってないというわけでもない、とっても興味深いプロセスでした。エンジニアの方が録音に関与していることを僕も知ったように原稿で書くことがありますが(笑)、今回はその特別なプロセスを身近で見ることができたのは本当に貴重な体験でした。今回は、ミックス、マスタリングも井口さんにお願いしました。それぞれのプロセスで大切にしたことも訊かせてください。

井口:ミックスは、曲の軸となるようなパートは過度な加工はせずに、それぞれの音色の個性を残したいと思いました、二人の存在が曲中で認識できるようにしたいと考えたからです。一方で途中から出入りするメロディーやパーツは、シンプルな構成の曲が多いので印象的にしたいと考え加工もしています。存在感はあるんだけど奥にいるとか、極端に長いリヴァーブをかけてドローンのようにするということです。あと、笹久保さんは特にリヴァーブに強い拘りを持っていたので、彼からもらったヒントを元に遠くへ広がるようなリヴァーブを探りました。

あと、これはマスタリングと共通して言える部分ですが、過度にダイナミクス系を使わない、小さい音は小さく、大きな音は大きく、リスニングに支障が無い範囲で演奏の表情を残すことは意識しました。最近SALOで実施したフィールドレコーディング講座の中で沢山の気づきがありました。その一つが、小さい音量だからこそ伝わる情報がある、ということです。アルヴォ・ペルトの『Alina』という名盤がありますよね、あのアルバムって音量小さいと思いませんか? それは意図したものでは無いかもしれないけど、小さいからこそ音の間の静寂に意識が向いて曲に意識が馴染んでいくような感覚になります。あのアルバムを爆音で聴きたいと思ったことはないんですよ。逆に、渋谷のスクランブル交差点のように、マキシマイズされた情報が溢れていると何かに意識を集中することって難しいと思うのですよね。

失敗が許される実験的なスタジオでありたい

原:確かに、リヴァーブは今回のサウンドの一つの肝になってましたし、小さい音への配慮もわかりました。最終的に録音が済んで、一通りスタジオで聴いた時に、とても充実したものを感じました。僕はそんなに録音現場そのものには立ち会っては来ませんでしたが、今回は、二人の演奏だけではなく、井口さんのエンジニアリングも込みでリアルタイムででき上がっていった特別な録音に思えたんです。井口さんにとっては今回の録音はどういうものだったでしょうか?

井口:3日間のレコーディングで、曲を作りながらアルバムを完成させるって、かなりハードル高いことだと思うんですよ。ファビアーノさんと笹久保さんの制作スタイルもそもそも違うわけで、本当によく完成したなと思います。ある程度信頼して任せてくれたことや、クリエーションに意見を求められたことで、前のめりで携われたのは良かったと思います。

決まった曲(課題)を一つづつクリアーしていくというのとは全く違って、アイデアの断片をヒントに次のアイデアを重ねていく、ダメだったらやめて次のアイデアを試す、そうやってトライアンドエラーを繰り返して、少しづつ曲の形が浮き彫りになっていくという印象でした。ときには、エラーが続いて、「この曲からは一旦離れよう」となり次の曲にトライする。時間を置いてまたさっきの曲に戻ってみる。そうすると、客観的な視点で聴けるから、また別のアイデアが出てくるような繰り返しでした。

原:3日間のレコーディングで仕上げるって、ECMのスタイルみたいでしたね(笑)。リヴァーブに拘るのも。でも、本当にそういうスタイルのレコーディングがSALOだからこそできたと思いました。3日間の時間との勝負という面があっても、スタジオの居心地の良さや周りの環境の良さもあって、ゆったりした時間が流れている感じがしたんですね。適度な集中と緊張感をもたらしてくれたと思います。

井口:失敗が許される実験的なスタジオでありたいとは思っていますね。録音最終日の翌日にファビアーノさんは居残りして一緒に編集をしたのですが、お昼は散歩がてらに海に入っていたと記憶しています。海まで3分のスタジオってなかなか無いと思うので、SALOならではの使い方なのかな?なんて思います。海外アーティストとの制作って、凄く面白い反面、難しいこともあると思うんです。今回の作品に限らず、普段の海外とのやり取りの中の話も有れば伺いたいです。

原:実は、海外のアーティストの録音現場にトータルで立ち会ったのは、僕自身、初めてなんです。ringsというレーベルは海外のライセンス・リリースが多いですし、すでにでき上がった音源からスタートすることが大半です。だから、質問の答えにはならないんですけど、よくLAで、カルロス・ニーニョやジェフ・パーカーが自宅のスタジオに集まって、セッション、録音の区別もなく、とりあえず演奏を始めるという話を聞いて、まあ場所柄できることだよなと思っていたんです。でも、そういう環境ありきの録音が、今回SALOでできたのは貴重で、素晴らしかったです。だから、ファビアーノさんもLAと変わらない居心地の良さを感じたんではないでしょうか。

最近のコンサートは個性的な場所や特別な環境で行われるものが増えてきて、それはとても良い傾向ですが、次は録音環境ですよね。SALOのような場所があると、制作面でももっと面白いことができると思います。今回の録音がそのことにも気付かせてくれました。

SALO 施設紹介

SALOは神奈川県・大磯町にある録音スタジオを完備した複合文化施設です。1階にはレコード店と食堂があり、2階がレコーディングブース、3階がコントロールルームです。「ものづくり」「実験」「学び」「集い」、4つのコンセプトをもとにレコーディングだけでなく、音楽ライブや上映会、ワークショップやトークイベントなども実施しています。腰を据えて作品作りに打ち込める、実験的で失敗が許容されるようなスタジオで在りたいと思っています。海まで3分の気持ちの良い場所です、是非一度遊びにきてください。

HP: mynameisSALO.com

Instagram: @SALO_oiso

井口寛(いぐちひろし)

音響技師。2013年から日本とミャンマーを2拠点としながら、ミャンマーの伝統音楽1000曲を記録するプロジェクト「GitaYadana」に参加、7年の歳月をかけて全曲の録音を成功させる。自らも音楽レーベル「ROLLERS recordings」を立ち上げ、自身でプロデュース・録音をした作品の発表も行う。2016年に国際交流基金のフェローとして訪れたミャンマーの山岳地帯で少数民族・ナガ族に出会い魅せられ、以降ナガのユニークな文化の調査・記録を続けている。ナガ族の巨大ドラム作りを記録した映像作品「ナガのドラム」は2020年東京ドキュメンタリー映画祭で上映され大きな話題を呼んだ。コロナ禍を経て、日本に拠点を構えるべく2022年にSALOを設立。SALO、株式会社ローラーズ代表。