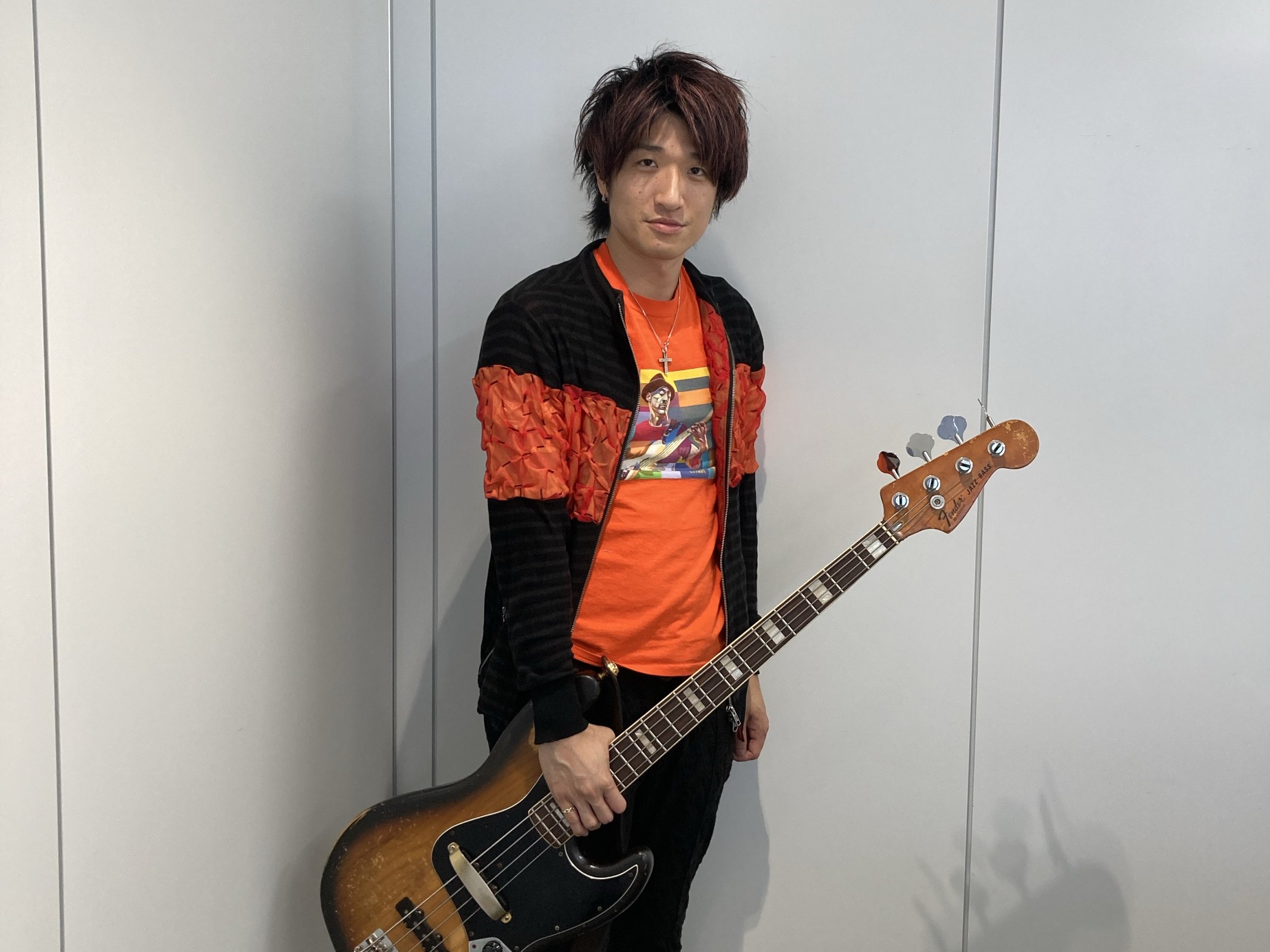

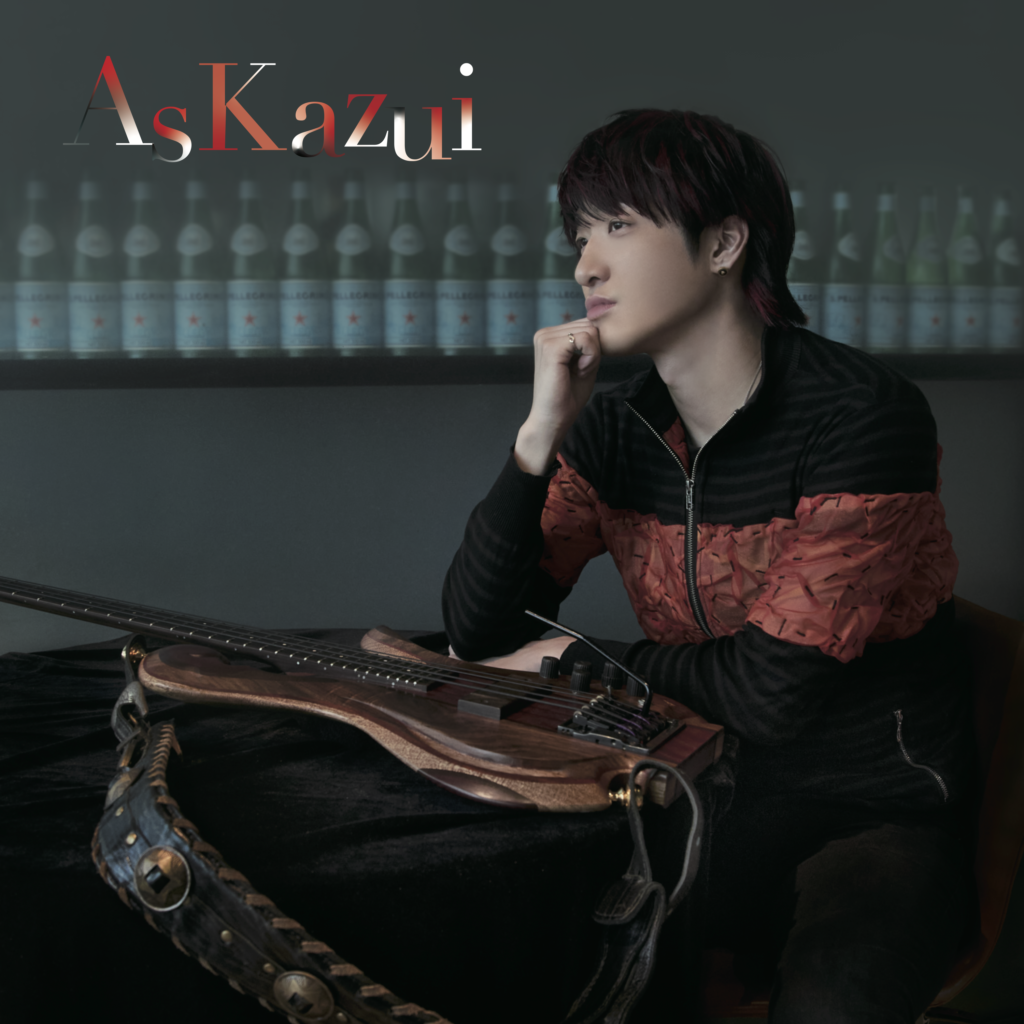

注目すべきベーシスト、Kazui(カズイ)の1stアルバム『As Kazui』が8月13日にリリースされた。Kazuiは、日野”JINO”賢二の元で薫陶を受けたのち、自身のバンド・プロジェクトであるKazui BANDでのギグや様々なミュージシャンのサポートを通して腕を磨き、作・編曲活動も開始。昨年末にはB.LEAGUEエスコンフィールドHOKKAIDO公式戦セレモニーOPに楽曲提供し、現地で演奏も披露した。

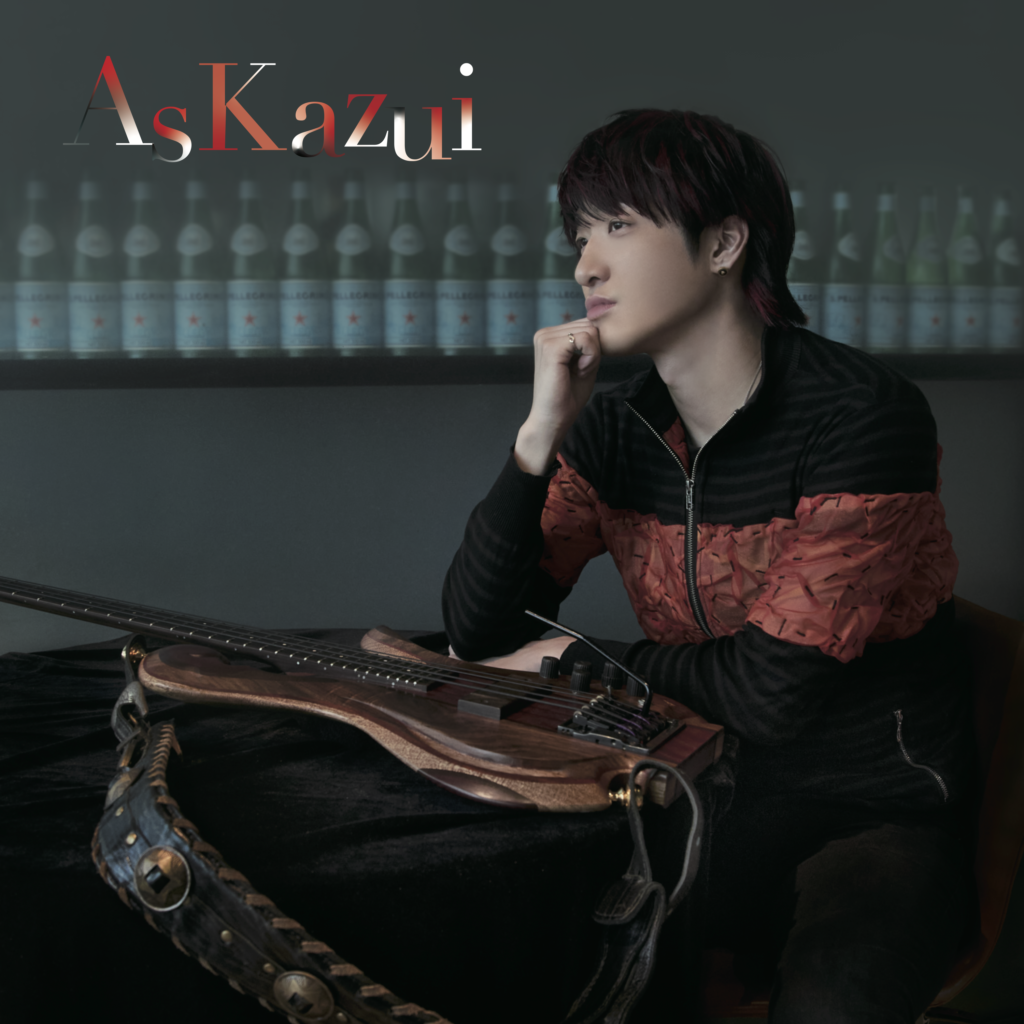

1stアルバム『As Kazui』は、Silent Jazz Caseの活動で知られるトランペット/フルート/フリューゲルホーン奏者、島裕介がプロデュースを担当し、島の主宰する等々力ジャズレコーズからリリース。島を始め、MISIAのドラムとしても名高いTomo Kanno、同世代の友達だというドラマーの大津惇、それに下田雄人(ギター)、小室響(ピアノ)ら、Kazuiが信頼を置く音楽仲間が多数参加した。また師匠である日野”JINO”賢二や、ジャズ・ヴォーカリストのayukoもゲスト参加。ベーシストとしての才能のみならず、オリジナル曲では作曲家としてのKazuiの個性も強く伝わってくる。

ベーシスト=寡黙というイメージがあるが、彼は師と仰ぐ日野”JINO”賢二の話から、アルバム1曲1曲に対する思いまで、熱く多弁に語ってくれた。そこからはオープンマインドで人好きのする性格も見て取れ、ジャンル問わず様々な表現者が彼のまわりに集まってくるのもよくわかるなと思った。島裕介同席のもとで行なったこの初にしてロングなインタビューが、Kazuiというミュージシャンとその音楽性に興味を持つきっかけになれば幸いだ。

インタビュー・文●内本順一

Kazui – As Kazui

2025.08.13 RELEASE

――1stアルバムの話の前に、Kazuiさんのプロフィール的なところからお聞きしますね。まず、どのようにして音楽を好きになり、どんなきっかけでベースを始めたのかを教えてください。

母がGLAYを好きで、武道館でライヴがあるから一緒に行かないかと言われて行ってみたのが中学3年のとき。ライヴを観ていて「いいな」「自分もやりたいな」と思ったんです。

――所謂J-ROCK、J-POPをよく聴いて育ったんですか?

父親がスティーリー・ダン、ラリー・カールトンを筆頭に、デイヴィッド・サンボーン、ブレッカー・ブラザーズなど70’sのジャズフュージョンをクルマのなかでよくかけていたので、どちらかというと幼稚園の頃からそういう音楽に親しんでいました。それで高校生になってミュージシャンの道に進み始めたときに、父親から聴かされていたジャズやフュージョンやソウルを改めて学ぶようになったんです。だから、ミュージシャンの道に進むきっかけは母親の好きだった音楽、それを掘り下げていくルーツは父親の聴いていた音楽ということになりますね。

――初めに手に取った楽器がベースだったんですか?

GLAYのライヴを観てすぐに買ったのはギターだったんです。でも高校に進学してバンドをやろうってなったときに、これはよくある話ですけど「ギターはオレがやる!」って言うやつがいまして。“そうかぁ、じゃあ僕はベースをやるか。JIRO(GLAYのベーシスト)もかっこよくて好きだしな”となって、JIROの真似をして青いベースを買ったんです。彼のはTop Dogというハンドメイドのベースで、高校生の僕にはとてもじゃないけど買えないから、フェンダージャパンで代用しましたけど(笑)。

そうしてバンドを始めて、軽音楽部で弾いたり、地元の友達とも一緒にやったりするようになって。高2のときには父にマーカス・ミラーのライヴに連れて行ってもらったんですけど、そこでそれまでの人生のなかでも特に大きな衝撃を受けたんです。マーカスがスラップでEの開放弦を一発ドーンと鳴らす迫力と振動に、ただただ感動を覚えたんですよ。演奏内容云々ではなく、すごく強いエネルギーをもらったように感じた。それで自分もプロになってああいう音を出したいと思い、レッスンに通うようにもなりました。高校を卒業してからはバイトしながらジャムセッションに通ったりしていたんですけど、そのときにたまたま店に来ていた日野”JINO”賢二さんと初めてお会いしまして。歌舞伎町のゴールデンエッグというライヴバー。ギタリストのマサ小浜さんと一緒に来られていて、僕はベース・マガジンを読んでもちろん名前と顔を存じ上げていたので、「わっ! JINOさんだ!」って驚いて。

――運命の人とそこで出会ってしまった。

はい。それまで僕は海外のベーシストと言えばマーカス・ミラー、チャック・レイニー、ジャコ・パストリアスらが好きで影響を受けてきたんですけど、その店でJINOさんが弾いているのを観たときに、マーカスの1音から受けたインパクトと同じ種類のものを感じたんです。言葉にできない衝撃というか衝動というか、要するに“一音の説得力“というんですかね。テクニックがどうこうというより、ブオン!っていう1音に魂が宿っている。“そうだ、自分はこれをやりたかったんだ!”と感じ、これは声をかけないとって思って、「僕はマーカスに憧れてベースをやっているんです」と話をしたんです。そうしたらJINOさん、「マーカスはメル友だよ」って(笑)。JINOさんはニューヨークの芸術学校に行かれていたんですが、そのOBがマーカスだったそうなんです。とにかく第一印象で“この人はとんでもねえな”と思って。それで「これからお手伝いをしに行かせてください」と直訴して、JINOさんのローディーをやるようになりました。

――それ以来、ずっと日野”JINO”賢二さんの元で?

いや、そこから紆余曲折ありまして。簡単にまとめると、当時19~20歳の自分にとっては音楽の世界でのあらゆる出来事が刺激的すぎて、ある種のカルチャーショックを受けたというか。いろいろあって、このまま続けていくのはキツいなと思い、結果的に連絡もせずに1年くらいでJINOさんのローディーを辞めたんです。それで、これからどうしていこうかと考えたときに、自分は料理も好きだったので、音楽の道は諦めて料理人になろうと。イタリアンのキッチンで募集しているところにいきなり社員で入って1年半ぐらい、朝の5時台からフォカッチャを作りに店に行く日々でした。

――その頃ベースは弾いていなかったんですか?

料理人をしている間は、ベースは押し入れにしまって、触りもしなかった。料理の世界についていくのに必死でした。でも料理の世界は料理の世界で当然厳しいですし、20歳そこそこのときにはわからなかった社会のあらゆることも少しずつわかってきた自分がいて、ああそうか、あのときJINOさんはプロとしてやっていくための厳しさを僕に教えてくれていたんだな、それどころか愛を持って真剣に大切なことを教えようと叱ってくれて、自分はとても貴重な時間を過ごせていたんだなと自省する瞬間があったんです。それで改めてこれからの人生、自分は本当は何をしたいのかと自問し、マーカスとJINOさんによって自分のなかに湧いた情熱を思い出して、もう一度真剣に音楽に向き合い直そうという結論に至ったんです。それでまずは筋を通すべく、JINOさんがライヴをする日を調べて会いに行き、ライヴを観たあと楽屋に行って謝って。

――あたたかく迎えてくれました?

はい。ケロッとした顔で「よく帰ってきたな!」って(笑)。それが2015年の夏頃ですね。10年前のことです。それでまた「もう一度JINOさんのお手伝いをさせてください」とお願いして、JINOさんのローディーとして働きながら、現場のミュージシャンの方々と交流させていただいたり。今回のアルバムにドラムで参加してくださったTomoさん(Tomo KANNO)は、まさにその時代に「カズマ(Kazuiの本名)、いつか一緒にやろうな!」と声をかけてくださって。それが今に繋がっていると思うと感慨深いですね。

――KazuiさんにとってJINOさんとはどういう存在ですか?

師匠と弟子という関係ではありますけど、ある意味ではブラザーみたいな。人として対等に接してくれるんですよ。そういう感じで行動を共にしていて思うのは、音楽に限らず何に対しても着眼点が独特で鋭いということ。例えば電車に乗っていると、あの人のファッションはこれこれこういう組み合わせだから面白いとか、こうしたらもっとよくなるとかっていうふうに、見るもの聞くもの全てに対してアンテナを張りながら人生を楽しんでいるんです。食べ物にしても、これは何々というハーブを使って、こういうふうに調理したんだろうとか分析したりして。そうした日常においてのものの見方、捉え方がそのまま音楽に生きているんですよね。音楽面での影響はもちろんですけど、そういった嗅覚の鋭さとか生きる上での姿勢、人生の楽しみ方の部分も、一緒にいて本当に勉強になりました。そんな弟子生活は、2019年にJINOさんから「お主はもう来なくていい。卒業だ」と突然言われて卒業しましたけど、それからは本当の友達のような関係性になって。今はふたりでJINOKAZUとして、定期的にベース・デュオ・ライブをやったりもしているんです。

――そうしてJINOさんの元で腕を磨きながら、Kazuiさんはどのようにベーシストとしての活動を広げっていったんですか?

JINOさんに師事していたときから、ちょくちょく自分のリーダー・ライヴをやるようになりまして。固定メンバーってわけではないんですけど、Kazui BANDとしてのギグを企画して月1くらいでやるようになりました。2016年から19年にかけての3年間は、本当にいろんなメンバーの組み合わせでやっていて。ドラムの大津 惇と会ったのもそれを始めた頃。彼はほぼ同年代で、ミュージシャンである前にまず友達なんです。当時20代半ばだった大津を始め、ジャムセッションに行って仲良くなった近い世代のミュージシャンたちが切磋琢磨し合って腕を磨き、今ではみんなそれぞれに花開いている。それは嬉しいことだし、自分も負けていられないなと思いますね。

――Kazui BANDでの活動をしながら、サポートのお仕事もされてきたんですよね。

はい。ただ、これは僕の考えですけど、サポート業をやるにしても自分のサウンドが確立しないことには始まらないし、自分がまずやるべきはそれだよなという気持ちがあって。まずはKazuiのサウンドというものを確立したい。マイルス、コルトレーン、ソニー・ロリンズ、ジャコ、マーカス、それにJINOさんもそうですけど、一音鳴らせばこの人だってわかるアイコニックなトーン、ヴォイスがあるじゃないですか? 音楽をやるからにはそれを突き詰めたいし、今回のアルバムにしても、それをひとつの形にしてひとまず残すというのが制作の動機にあったんです。

――Kazui BANDのほかにJongleur(ジョングルール)というプロジェクトもやられているそうですが、これはどういうものなんですか?

Jongleurは定期的ではなく、時機が揃ったときに突発的にやっているプロジェクトで、ミュージシャンだけじゃなく、あるときは詩人を呼んで音楽と詩の融合……ポエトリー・リーディング的なことをやったり、あるときはタップダンスの人と一緒にやったり。将来的には舞踊家や俳優ともやってみたいと考えているんですが、まあ端的に言えば様々な分野の表現者がそこに集まって自由かつ真剣に表現をしてみようという試みなんです。内容は例えばアンビエントふうというか、どこが始まりでどこが終わりかもわからないようなものだったり、アンダーグラウンドで実験的な試みだったりするので、バランスを見つつになりますけど、これはこれで自分のライフワークとしてこの先も取り組んでいきたいと思っているんです。

――では、ここからは1stアルバム『As Kazui』について聞かせてください。このアルバムは島裕介さん主宰の「等々力ジャズレコーズ」からのリリースで、プロデュースも島さんが担当されています。そもそも島さんとはどのように出会ったんですか?

友達の大津 惇が島さんのSilent Jazz Caseで叩いていて、あとベースの杉浦睦くんとも僕は仲がいいので、もちろんバンドの存在は知っていたんですけど、島さんと初めてお会いしたのは確か3~4年前。自分の作品を作りたいんだという話を大津にしたら、島さんが相談に乗ってくれるかもしれないよって言うので、島さんが出演されていた赤坂のVeleraに尋ねていったんです。それからライヴ音源を聴いていただいて、一緒にジャムセッションもやらせていただいたりして。で、去年からアルバムのプロジェクトがスタートして今に至るって感じですね。アルバムの話が決まったあとには、Silent Jazz Caseのジャムセッションに呼んでいただいたりもしました。

Silent Jazz Case

[L→R]

河野祐亮(Pf) 島裕介 (Tp) 杉浦睦 (Ba) 大津惇 (Ds)

――島さんはKazuiさんと音を出してみたとき、どんな印象を持たれましたか?

ジャムセッションをしたときに、これは面白い感じになりそうだなと思いました。それにKazuiは、よく喋るし、すごくオープンマインドで。同世代の仲間もそういう彼のまわりにどんどん集まってくる。ベースの腕だけじゃなくて人間力のようなものがあるんだなと感じましたね。

――アルバムはまずどのように作り始めたんですか?

島さんに相談してミーティングをしたあと、去年の9月に1回プレ・ライヴみたいなものをやったんですよ。アルバムに入れるオリジナル曲を用意して、アルバムのレコーディングを想定してミュージシャンを集めて、お客さんも入れてやってみたら、いい手応えがあったので、じゃあこの感じで録ろうと。アソルハーモニクススタジオというところをメイン・スタジオとして13曲中9曲を録り、あとは音楽仲間がやっているナカトウスタジオというプライベート・スタジオを借りて録りました。

――多くの音楽仲間がレコーディングに参加しているようですが、今作のキーパーソン的なメンバーを簡単に紹介してください。

ピアノの小室響くんは昔からの音楽仲間のひとりで、このアルバムで表現したかった曲の大切なスパイスの部分を担っています。サウンドの核はやはりドラムのTomo KANNOさん。自分がベーシストということもあるし、ファンクやソウル系のビート感が求められる曲はドラムが大事なのでTomoさんにお願いしました。さっき話したように僕がJINOさんのお手伝いをしていた時代から「いつか一緒にライヴやろうぜ」とおっしゃってくださっていて、僕もTomoさんもスティーリー・ダンが大好きなので2年前くらいから一緒にスティーリー・ダンのトリビュート・ライヴやセッションギグをやらせていただいたりしていたんです。ギターの下田雄人さんも昔からお世話になっている先輩ミュージシャンで、よくギグをご一緒させていただいてます。

――アルバムのテーマのようなものはあったんですか?

1曲目から10曲目まではそれぞれ曲に付随するエピソードがあって、そのなかでも5曲目「Melt Into The Grand Cycle」と6曲目「Anicca “Impermanence”」がこのアルバムの中核となるものなんです。言葉にするとしたら、無情と循環。そういう、ちょっと大きなテーマですね。

――そういった概念とか風景とかイメージが先にあって作曲をするんですか?

今言った2曲はそうでしたね。でもサウンドから作っていって、あとからその曲のイメージを改めて俯瞰で見てタイトルにするものもある。両方あります。

――では収録曲について話を聞いていきますね。1曲目「Fated Advancement」。5月にリード曲として配信された曲ですが、明るく、ファンキーで、オープナーに相応しい。

マーカスの曲にもベースでメロディをとって、ベースソロもあって、っていうアイコニックな曲があるじゃないですか。自分なりのそういう曲が欲しくて、マーカスとJINOさんのイメージを合わせて書いた曲なんです。自分にとってのキャッチーなメロディとはどういうものだろうって探していたときにこのメロディが浮かんできた。今年1月に書いたので昨年9月のプレ・ライヴではやってなくて、RECの当日に新曲としていきなり持って行ったんですけど、曲調はわかりやすいし、1曲目にいいんじゃないかと。Tomoさんがいてくれたからこそ、こういうシャッフルビートの曲を入れることができたっていうのはありますね。これはアルバム・リリース前の先行配信で一番目を飾った曲でもあります。

――2曲目は「Musee」。スムース・ジャズ的なナンバーですね。

乃木坂の国立新美術館のなかにブラッスリーポール・ボキューズミゼというレストランがあって、JINOさんの元から卒業したあと4年半くらいそこで働いていたんですけど、その空間にいながら風景を見ているときにこのメロディが浮かんできたんです。その美術館のなかにいるような、広い空間が活きるリヴァービーなサウンドを狙いました。アルトサックスを山崎ユリエちゃんが吹いてくれていて、彼女のサウンドで僕のイメージが大きく広がった感じがします。

――3曲目「Mulberry Street」はラリー・カールトンのカヴァー。

カールトンの2作目『ストライクス・トワイス』に入っていた曲です。昔、父のクルマでよく流れていた曲のひとつなんですよ。原曲はもうちょっと速くて軽快なテンポなんですけど、ゆったりめのアレンジに変えてやってみました。父への感謝の意味も込めて演奏した曲です。

――4曲目「Manic Depression」は島さんのトランペットが深く印象に残ります。

イントロとアウトロは日野皓正さんが情感を込めて吹いているイメージ、全体的な曲調はコルトレーンの重厚で厳かなイメージを浮かべてのものです。Bメロはミシェル・ペトルチアーニのように明るくも物憂げというか、フランスっぽい情緒をイメージしました。この曲のスパイスとしてピアノの(小室)響くんが彩りを加えてくれています。こういう曲は彼にピッタリだろうと思っていたので。

――5曲目「Melt Into The Grand Cycle」はヴォーカル入り。ジャズシンガーのayukoさんが歌っています。

もともと2018年頃に作って、ライヴでも1回やったきりだったんですけど、これはayukoさんと出会えたからこそレコーディングできた曲ですね。Ayukoさんは曲のディテールを深く理解して音に乗せて表現してくれるヴォーカリストだなと思っていて。表現の奥行きが本当に深い。彼女ならこの曲に込めたテーマを120%表現してくれるだろうと初めて会ったときに直感したんです。あとは何より、Tomoさんの“静のビート”があるからこそですね。歌詞は自分で書いています。作詞は専門ではないですけど、何かテーマがあれば必要に応じて書くという感じですね。

――6曲目「Anicca“Impermanence“」。フリージャズとも言えそうな実験的なトラックですね。動物的な声やさまざまな音が折り重なってできている。

みんなで一斉に合わせて録ったわけではなく、僕がまずリフだけ弾いて、それをバッキング・トラックとして流して各自が感じたままに演奏したり歌ったりしたパートを集め、あとで僕が切り貼りしたものなんです。ジャコ・パストリアスの『ワード・オブ・マウス』に入っている1曲目「クライシス」はジャコのベース・トラックに合わせてそれぞれがソロ演奏したトラックをコラージュみたいに重ね合わせて作っている……というのをどこかで読んで、それをヒントにそのやり方で作ってみました。あと、最後に人の声が入っているパートは、さきほど話したJongleurで共演した詩人の友達に吹き込んでもらいました。葦田不見(あしだみず)という詩人で、彼にはアルバムに書き下ろしの詩も寄せてもらっているんです。

――7曲目「渦巻いた追憶 “Recollections“」。これはどういうときに作ったんですか?

コロナ禍にミュージシャンが何人か集まって練習会みたいなものをやったんですよ。オリジナル曲を書いて、みんなでジャムって練習しようみたいな。あの頃って僕に限らずみんなが自分の内面を見つめるような時期だったと思うんですけど、そのときにできたのがこの曲で。人にはそれぞれいろんな記憶があって、いい想い出も悪い想い出もある。それらが時には想念として渦巻いているというイメージから作った曲なんです。郷愁的な回想にも似た情感がありますね。

――8曲目「Wonderland」は日野“JINO“賢二さんの作曲によるもので、JINOさんをフィーチャーしています。

JINOさんが20年ちょっと前に出した1stアルバム『JINO In Wonderland』に入っていた曲ですね。僕がJINOさんの弟子だった頃に教わった曲のひとつで、それを今回は僕がリアレンジしてレコーディングしました。JINOさんへの思いもやはり1作目に込めたいと思ったので。もちろんJINOさんと一緒にレコーディングしましたけど、JINOさんとはいつも言葉を交わさずとも演奏を通して会話しているような感じなんですよ。それに当時この曲を一緒にやっていた自分の音楽仲間たちと一緒にレコーディングできたこともすごく嬉しかったですね。

――9曲目は「Airplane Park」。抜け感のある曲で、晴れた日にドライブしながら聴いたら気持ちよさそう。

ちょっと重たい曲調が続いたので、何も考えずにドライブで聴けるようなキャッチーな曲をと思って、自分の鼻歌アイデア・フォルダのなかからこの曲を掘り起こしました。これもREC当日に持って行った曲です。フリューゲルホルンが似合うサウンドにマッチするイメージが自分のなかにあったので、島さんにメロディを吹いていただいて。タイトルは昔遊んでいた近所の公園の名前から取りました。

――10曲目は「Pray for Metta “Loving Kindness”」。

慈愛、慈しみの曲です。家族、親友、音楽仲間……。自分の人生に深く関わってくれた人に対しての純粋な感謝の気持ちを表現したいと思って書きました。サウンドのイメージは、パット・メセニーですね。パット・メセニーの複雑な曲も好きですけど、シンプルなコードチェンジとメロディで深みのある曲というのが僕は好きで。「Inori」という曲がありますけど、その曲のように広がりを持ったイメージで、ギタートリオ編成で録りました。ギターは下田雄人さん。こういったフィーリングを込めたプレイが彼のサウンドの魅力のひとつでもあるので、うまくハマったんじゃないかと思います。で、ここまでの10曲がこのアルバムの本編というか、ひとつの流を考えながら作ったもので、ここからの3曲はエクストラ・トラック的なものになります。

――なるほど。

11曲目の「Escon Away」は、昨年末にエスコンフィールドHOKKAIDOで開催されたバスケのB.LEAGUEの試合のオープニングセレモニーのために作曲したいくつかの曲のなかのモチーフ曲が題材になっています。現地でもホーン隊ふたりとベースだけで演奏しました。ここではドラムの大津 惇と、最近知り合ったマイアミ出身のギタリストZack(・Auslander)をフィーチャーしています。こういうイケイケなビートを叩かせたら大津の右に出る者はいない。天才ですから、彼は。Zackは初め1~2曲に参加してもらう予定が、「この曲もちょっとお願いできない?」って調子で結局5曲に参加してもらいました。13曲目「Home At Last」でも彼のソロが聴けますよ。

――12曲目はSMAPの「ガンバリマショウ」。

コロナ禍の始め頃にKazui BANDのメンバーたちと録ったトラックがあって、そこからもう5年くらい経っていますけど、音源として残っているので、せっかくだからリマスターという形で入れようと。SMAPの曲をブレッカー・ブラザーズら一流ミュージシャンたちがジャズ・フャージョン的なアレンジでカヴァーした『Smappies』というアルバムがありましたけど、あのイメージです。5年前のときはミックスとマスタリングを大津に担当してもらったので、今回もこの曲だけはリミックスとリマスターを彼に担当してもらいました。5年前のドラムトラックは打ち込みでしたけど、今回新たに叩き下ろしてくれたみたいで。振り返ると獅子奮迅の活躍ですよね。彼には本当に感謝しています。

――そして最後はスティーリー・ダンの「Home At Last」。

ラリー・カールトンもそうですけど、スティーリー・ダンはそれを上回る勢いで父がクルマで四六時中かけていたので、図らずとも父に捧げる曲みたいになってしまいましたけど。もともとこれは入れる予定じゃなかったんですが、レコーディングの1日目が終了した日の深夜に島さんからメッセージがきて、この曲を入れようと。プロデューサーの鶴の一声で入れることが決まったわけです。

スティーリー・ダンを聴く層にもKazuiというミュージシャンがキャッチされたらいいなと思ったんですよ。そのためにもこの曲を入れるべきじゃないかと。

この曲は子供の頃から本当に死ぬほど聴いたんでね。結果的にこの曲がアルバムの締めになって、自分としてもよかったと思います。

――こうして1stアルバムが完成して、改めて自分ではどんな作品になったと思いますか?

振り返ると捨て曲なんてものはひとつもないし、どの曲にもストーリーがあって、これだけ話してもまだ話し足りないぐらいの想い出とかエピソードがある。今の等身大の自分を詰め込んだアルバムになったなと思います。だいぶ濃いアルバムにもなりましたし、そういう意味では、次はもうちょっとシンプルで、セッションでもやりやすいライトな曲も書いていきたいなと思いますね。とはいえ、これはベースのテクニックを見せるためのものじゃなく、情念、ストーリー、自分の表現したいこと、伝えたいことを伝えるために作ったものだったので。言いたいことはひとまず言えたんじゃないかと。これからベーシストとしていろんなことに挑戦していくための、まずは名刺代わりとなるアルバムができたと、そう思いますね。

RELEASE

Kazui – As Kazui

2025.08.13 RELEASE

LIVE EVENT

Kazui 1st Album Sashiatatte

Release Celebration Live!

8月23日(土)赤坂クローフィッシュ

Open/18:30 Start/19:30

MC ¥4,400(当日は+¥500) 25歳以下は¥3,000

※いずれも2 order

ACT: Kazui (ba) 島裕介 (tp,fl) 山崎ユリエ (sax) 堤有加 (key)

Zack Auslander (gt) 大津惇 (dr)

ご予約は Kazui (Instagram @Kazui517) DMにて

【プロフィール】

Kazui

日野”JINO”賢二氏の元で薫陶を受けたのち、様々なサポートや自身の”Kazui BAND”プロジェクトなど演奏や作編曲活動を多方面にて開始。アメリカは勿論、キューバやブラジルなど国内外問わず多様なミュージシャンと交流、ギグを重ねつつ、2024年末にはバスケ B.LEAGUEでエスコンフィールドHOKKAIDOにて初開催された公式戦のセレモニーOPへの楽曲提供と現地演奏を行なった。

2025年夏には処女作である”As Kazui” 1stアルバムのリリースを控え、自身のルーツであるJazz Fusionを筆頭にFunk,Soul,Jazz…等のサウンドを軸に”無常”や”自己存在”といったテーマを織り交ぜた、アートワークを追求した音楽作品となっている。

自身の創作活動にも積極的で、詩やタップダンスなどあらゆる芸術と音楽との融合を試みるプロジェクト”Jongleur”(ジョングルール)や、また日野”JINO”賢二氏とのTwin Bass Band、通称”JINOKAZ”の活動も今後に期待される。

Kazui SNSリンク