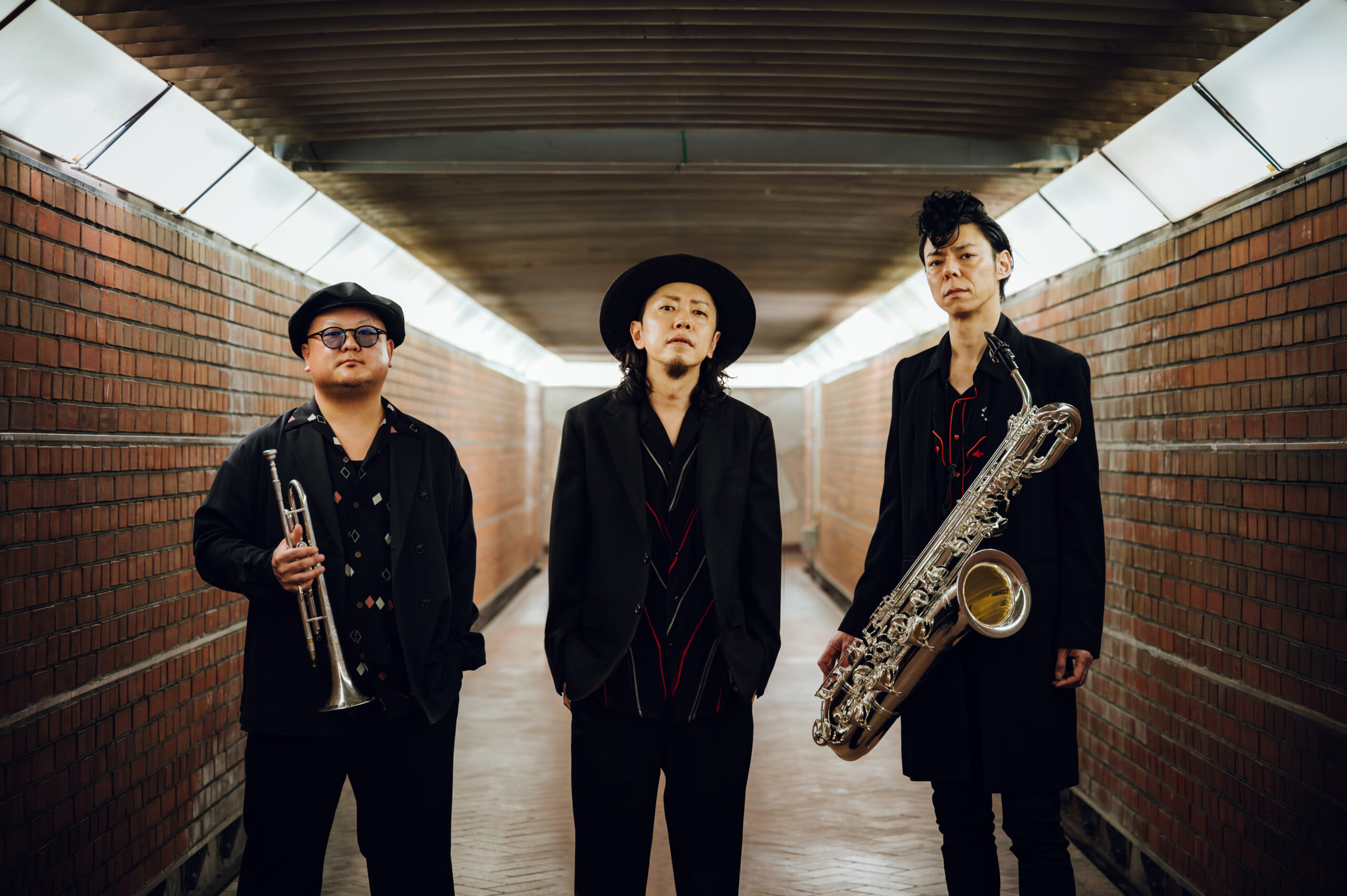

バリトンサックス・青木ケイタ、トランペット・織田祐亮、ドラムス・伊藤隆郎。パンクスピリットを持つ孤高のジャズバンド・TRI4THの中心人物2名に、旧友の凄腕セッション・サキソフォニストを加えた3ピースのインストゥルメンタルジャムバンド、それがSolitary Circusだ。

2024年の結成から即興中心のライブパフォーマンスを重ね、9か月連続新曲配信とマンスリーライブでアンサンブルを磨き、ついに完成したファーストアルバム『Solitary Circus』は、この「キャリアの長い新人バンド」の野心を示す試金石であり、ジャズシーンに新たな可能性をもたらす挑戦でもある。バンドの成り立ちについて、音楽性について、アルバムについて、そして未来について。3人の本音を聞いてみよう。(—後編)

👇前編はこちら👇

ARTIST:Solitary Circus

TITLE:Solitary Circus

1.Tight Rope

2.Trapezist

3.Tall Man

4.Cage of Leo

5.Rhõnrad

6.China Girl

7.Cannon Ball

8.Slash

9.Circus

価格:3,000円(税込)

――織田さんに聞きたいことがあって。「Trapezist」とか、トランペットにエフェクトをかけているように聴こえる曲がいくつかありますが、あれは。

織田祐亮

織田祐亮「Trapezist」は、ワウですね。エフェクターの話をちょっとだけさせていただくと、最初に“独奏”ツアーをやっていた時期は、エフェクターを使わずに生の楽器のサウンドで勝負しに行くという形だったんですけど、バンドになって、曲を作っていくうちに、ケイタさんと「ちょっとエフェクターも使ってみませんか」という話に自然となりまして、そこからですね。僕、エフェクターに関してはガチの1年生なんですよ。

――TRI4THでは使っていないですよね

織田祐亮

織田祐亮全然使っていないです。TRI4THに関しては、DUB MASTER Xさんが外の音にライブ・ダブをしてくれたりして、僕がエフェクターを使っていると思っていた方もいらっしゃるかもしれないですけど、自分でエフェクターを勉強し始めたのは本当にこの1年ぐらいです。「Trapezist」は、ワウをかけてみようということで、YouTubeを見てエフェクターの使い方を勉強しました(笑)。

――「China Girl」「Cannon Ball」とかもそうですよね。

織田祐亮

織田祐亮「Cannon Ball」はディレイですね。トランペットでエフェクターを使う人って、そんなに多くないんですよ。今は使うのが結構当たり前になっていますけど、ジャズトランペッターの歴史で言うと、そんなにたくさんはいないんです。トランペットに関しては、エフェクターがうまくかかる帯域が限られてくるので、まず何ができるかを調べて、それをSolitary Circusのサウンドにはめ込んでいくということですね。すごく楽しいです。

――それは強い武器ですね。今後もいろいろ広げられる。

織田祐亮

織田祐亮ライブではもう、このアルバムの時よりもさらにエフェクティヴなサウンドも増えていると思いますし、たぶんまだまだ変化していくんじゃないかなと思います。

――ケイタさんのバリトンサックスは、どの曲も聴きどころですけど。「Tall Man」の、荒々しく吠えまくるプレイ、最高です。

青木ケイタ

青木ケイタ「Tall Man」は、さっきオリちゃんが説明してくれましたけど、隆郎と二人で“独奏”ツアーを回った時に、モチーフはできていたんですよ。でもリズムは違っていて、隆郎がエイトビートを合わせていた時期もあったんですね。で、僕は“独奏”ツアーの時には、「この曲はこういうイメージでやっているからこうやって」とは一切言わなかったんですけど、Solitary Circusをやることになった時に、「実はこういうイメージでやっていたんだ」ということを初めて言って、それを3人でライブで合わせた時に、今の原型が出来上がったということですね。シンプルなモチーフを少し変えて吹いたら、二人がついてきて次のパートができて、それを整理したらこの形になりました。

――はい。なるほど。

青木ケイタ

青木ケイタ即興から生まれたことは結構多くて、「China Girl」という曲もそうなんですけど、初ライブの時に、いろんな原因があって、構成が飛んじゃったんですよ。システム不具合というか、すごいハウリングが多くて、PAさんがトランペットのボリュームをゼロにしちゃった。で、ゼロのままオリちゃんは吹き続けた(笑)。

織田祐亮

織田祐亮しんどかったです(笑)。でもフロアライブだったから、一応生音は聴こえるかな?と。

青木ケイタ

青木ケイタちょうどその時に、「何かチャイナっぽいフレーズが出てきたぞ」と。全然予期していなかったフレーズが出てきて、それがすごくかっこよかったので、楽曲に取り入れて、「この感じで行こう」と。あれは偶然のフレーズです。

――偶然が生む奇跡。「China Girl」は、伊藤さんのドラムもヤバいです。まさに鬼神のプレー。

伊藤隆郎

伊藤隆郎テンポ的にはかなりゆったりしていて、曲ができた時はファンクやヒップホップのイメージだったんですけど、3人でいざセッションしていく中で、レゲエとかラヴァーズみたいなビートのイメージができてきて、最終的にはセッションでカオスになって、ドラムも暴れまくっちゃってみたいな(笑)。これは完全にライブで生まれたインスピレーションですね。

――その1曲前の、クセのあるワルツのリズムの「Rhönrad」(ルーンラート)も、テンポはゆったりなのにドラムが暴れるという、このあたりの曲はすごく新しい感じがしました。あんまり今まで聴いたことのない感じ。

伊藤隆郎

伊藤隆郎「Rhönrad」は、最初に織田さんが持ってきた時には確か「メイストーム」とか、そういう仮タイトルだったと思うんですけど。ワルツできれいに流れていく感じの曲想ですけど、どこかに熱があるというか、たぶんこの曲、初ライブの1曲目にやったんじゃないかな。人前でSolitary Circusとしての初ライブをする時に、人が初めて耳にした曲はこの曲なんですよ。それは曲の持っている熱量というか、「これが俺たちのライブだ」みたいな思いを持って出ていく1曲目として、この曲がふさわしいというか、特別な感じがしましたね。

――アルバムのラストを飾る、織田さんのトランペットのもの悲しいメロディが心に残るバラード「Circus」。これについては?

織田祐亮

織田祐亮そもそも「サーカス」というワードを出してくれたのは隆郎さんで、Solitary Circusというバンド名が付いてから、「サーカスをテーマにしたアルバムにしよう」ということになり、曲名に関しても、仮タイトルで「セッションA」「セッションB」「メイストーム」とか色々あった中で、全部サーカスにまつわる曲名にしようというので、イメージを作っていったんですね。そして9曲目の「Circus」は、制作期間の後半にできたと思うんですけど、サーカスが終わった後のイメージで、バラードにしたいというものがあって、この曲に関しては即興演奏がないんです。

――言われてみれば。そうですね。

織田祐亮

織田祐亮しっかりと作られたアンサンブルでバラードを構築していくのが、すごく面白くて。ちょっとクラシカルなイントロから、最後はロックバラードにたどり着くという、それを4分ちょっとで描いて、サーカスが去っていくようなアウトロに繋いでいくというイメージが最初からあって、一筆書きでバーっと書いた曲です。よく「曲が下りてくる」という言われ方がありますけど、まさにそういう感じでした。

――誰もいない観客席で、トランペットの音が切なく響いている、そんな絵が浮かびます。祭りの後の寂しさがあって、でもきっとまた次の町で、華やかなサーカスが開かれる。曲順の流れも素晴らしいアルバムだと思います。隆郎さん、あらためて「サーカス」というワードに込めたイメージについて、語ってもらえますか。

伊藤隆郎

伊藤隆郎3人でやっていこうと決めて、最初のライブのオファーをいただいた時には、バンド名はまだついていなかったんですけど、楽曲を発表する時にはもちろん必要になりますし、どういう思いでつけようか?ということは結構ぐるぐる考えてはいました。最終的には「Solitary Circus」というバンド名が、響きもそうだし、意味合いとしてもバシッとハマるとこがあって、みんなに提案させてもらって、「かっこいいね」と言ってくれたので、じゃあSolitary Circusという名前で活動していこうということになりました。

――孤独なサーカス。ちょっと寂しげなネーミングではあります。

伊藤隆郎

伊藤隆郎Solitaryは、孤独というよりは孤高というイメージで、意味合い的にも、編成的にも、何かに迎合してやってくわけではないということをイメージしたかったのと。Circusというのも、孤独や孤高とは対照的なものとして、華やかで、でも終わったら寂しさもあるみたいな、いろんな意味合いもあるのかな?と思っています。そもそも人はみんな孤独だとは思っていて、でもそれだけではなくて、やっぱり信頼できる仲間がいることで、バンドにしても人生にしても、いいふうに作用していくと思うんですよ。楽しいものですよね、バンドは。それをあらためて思い起こさせてくれたのが、Solitary Circusというバンドです。

――素敵な言葉です。

伊藤隆郎

伊藤隆郎この年までずっと、長年バンドをやってきても、また新しいことをやりたいなと思うことは、3人がそれぞれやっているバンド活動に対しても、いいフィードバックが生まれるものだと思いますし。それぞれにいい影響を与え続けながら、マンネリ化することなく、新しい活動を切り拓いていくということは、年齢は関係なくできることだし、焼き直しの音楽ではないものを、この3人だったらできるだろうという決意のもとでスタートして、面白く遊びながらやっているのを、みんなが楽しんでくれたらいいんじゃないかな?みたいな気持ちがあります。

――あえて言うなら、伊藤隆郎というドラマーの、一番むき出しの本音の部分がよく出ているバンドなのかなという気がします。“独奏”の延長線上で生まれたバンドという経緯も含めて。

伊藤隆郎

伊藤隆郎等身大だとは思います。今はまだルーキーですし、エンターテインメントの世界に属しているので、色々意識しなきゃいけないところもあるんですけども、そういったことよりも、人と人との繋がりだったり、シンプルに音を楽しむことだったり、それを楽しんで聴いてくれる人が増えてくれれば、そういったものが一つの現象になっていって、何か面白いことが巻き起こっていくことを体現できる3人だと思います。その周りにいろんな仲間が集まって、大きいシーンが生まれることを願って活動していきたいなと思っています。

――ケイタさんにとって、Solitary Circusは、自身の中でどんな位置を占めるバンドですか。

青木ケイタ

青木ケイタ自分でないとダメだなというか、オリちゃんもそうですし、隆郎もそうですけど、唯一無二の存在であることを改めて認識させてもらえるというか、誰一人欠けられないと思うので。全員が全力でやらないといいサウンドにならないし、それを遠慮することなく出せるバンドなので、自分の人生にとってとても大事なバンドです。

――今後の活動に期待しています。最後に、アルバムリリースの9月10日から始まるツアーについて、意気込みを聞かせてください。

織田祐亮

織田祐亮9か月間、毎月新曲を配信させてもらって、満を持してお届けできるアルバムがようやく完成して、それを持ってツアーを回れるのが本当に楽しみです。先ほど言っていただいたように、アートワークも素晴らしいですし、今、ライブにCDを持って行くというのも、当たり前のことじゃないですから。会場で買っていただいたり、CDを持って来ていただければ、サインさせていただきますし、やっぱり配信で音源を出すのと、CDを持って旅するということは、それはそれで違った楽しみなので。アルバムと一緒に旅をして、全国各地に届けていくことが、僕らはすごく楽しみなので、お客さんにも存分に楽しんでもらいたいという気持ちです。